________________

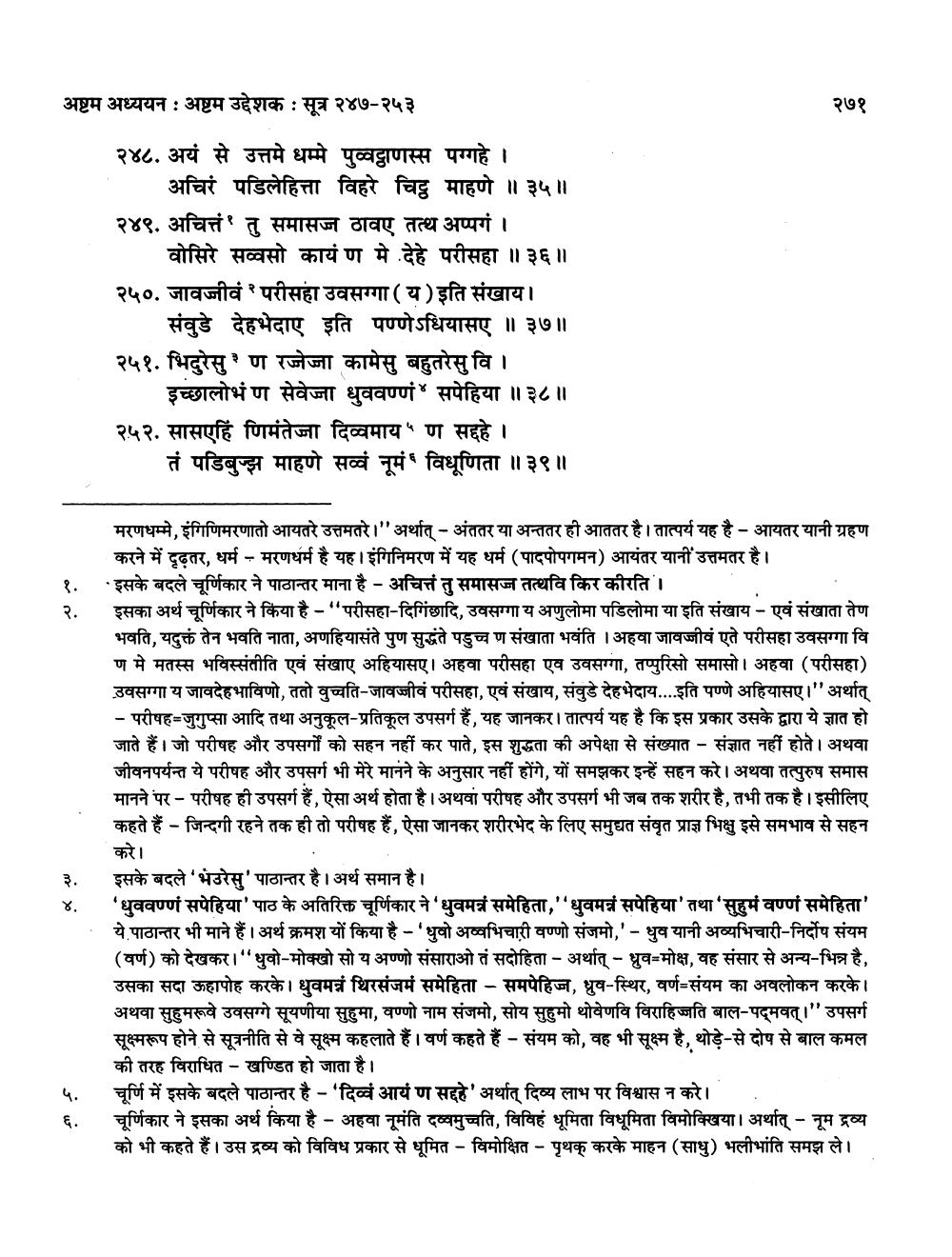

अष्टम अध्ययन : अष्टम उद्देशक : सूत्र २४७-२५३

२७१

२४८. अयं से उत्तमे धम्मे पुव्वट्ठाणस्स पग्गहे । ___अचिरं पडिलेहित्ता विहरे चिट्ठ माहणे ॥ ३५॥ २४९. अचित्तं तु समासज्ज ठावए तत्थ अप्पगं ।

वोसिरे सव्वसो कायं ण मे देहे परीसहा ॥३६॥ २५०. जावजीवं परीसहा उवसग्गा (य) इति संखाय।

संवुडे देहभेदाए इति पण्णेऽधियासए ॥ ३७॥ २५१. भिदुरेसु ण रज्जेज्जा कामेसु बहुतरेसु वि ।

इच्छालोभंण सेवेजा धुववण्णं सपेहिया ॥३८॥ २५२. सासएहिं णिमंतेजा दिव्वमाय ५ ण सद्दहे ।

तं पडिबुज्झ माहणे सव्वं नूमं विधूणिता ॥३९॥

१.

मरणधम्मे, इंगिणिमरणातो आयतरे उत्तमतरे।" अर्थात् - अंततर या अन्ततर ही आततर है। तात्पर्य यह है - आयतर यानी ग्रहण करने में दृढ़तर, धर्म - मरणधर्म है यह। इंगिनिमरण में यह धर्म (पादपोपगमन) आयंतर यानी उत्तमतर है। इसके बदले चूर्णिकार ने पाठान्तर माना है - अचित्तं तु समासज तत्थवि किर कीरति । इसका अर्थ चूर्णिकार ने किया है - "परीसहा-दिगिंछादि, उवसग्गा य अणुलोमा पडिलोमा या इति संखाय - एवं संखाता तेण भवति, यदुक्तं तेन भवति नाता, अणहियासंते पुण सुद्धते पडुच्च ण संखाता भवंति । अहवा जावज्जीवं एते परीसहा उवसग्गा वि ण मे मतस्स भविस्संतीति एवं संखाए अहियासए। अहवा परीसहा एव उवसग्गा, तप्पुरिसो समासो। अहवा (परीसहा) उवसग्गा य जावदेहभाविणो, ततो वुच्चति-जावज्जीवं परीसहा, एवं संखाय, संवुडे देहभेदाय....इति पण्णे अहियासए।" अर्थात् - परीषह-जुगुप्सा आदि तथा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग हैं, यह जानकर। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार उसके द्वारा ये ज्ञात हो जाते हैं। जो परीषह और उपसर्गों को सहन नहीं कर पाते, इस शुद्धता की अपेक्षा से संख्यात - संज्ञात नहीं होते। अथवा जीवनपर्यन्त ये परीषह और उपसर्ग भी मेरे मानने के अनुसार नहीं होंगे, यों समझकर इन्हें सहन करे। अथवा तत्पुरुष समास मानने पर - परीषह ही उपसर्ग हैं, ऐसा अर्थ होता है। अथवा परीषह और उपसर्ग भी जब तक शरीर है, तभी तक है। इसीलिए कहते हैं - जिन्दगी रहने तक ही तो परीषह हैं, ऐसा जानकर शरीरभेद के लिए समुद्यत संवृत प्राज्ञ भिक्षु इसे समभाव से सहन करे। इसके बदले 'भउरेसु' पाठान्तर है। अर्थ समान है। 'धुववण्णं सपेहिया' पाठ के अतिरिक्त चूर्णिकार ने 'धुवमन्नं समेहिता,"धुवमन्नं सपेहिया' तथा 'सुहम वण्णं समेहिता' ये पाठान्तर भी माने हैं। अर्थ क्रमश यों किया है - 'धुवो अवभिचारी वण्णो संजमो,' - धुव यानी अव्यभिचारी-निर्दोष संयम (वर्ण) को देखकर।"धुवो-मोक्खो सो य अण्णो संसाराओ तं सदोहिता - अर्थात् - ध्रुव-मोक्ष, वह संसार से अन्य-भिन्न है, उसका सदा ऊहापोह करके। धुवमन्नं थिरसंजमं समेहिता - समपेहिज्ज, ध्रुव-स्थिर, वर्ण-संयम का अवलोकन करके। अथवा सुहुमरूवे उवसग्गे सूयणीया सुहुमा, वण्णो नाम संजमो, सोय सुहुमो थोवेणवि विराहिज्जति बाल-पद्मवत्।" उपसर्ग सूक्ष्मरूप होने से सूत्रनीति से वे सूक्ष्म कहलाते हैं। वर्ण कहते हैं - संयम को, वह भी सूक्ष्म है, थोड़े-से दोष से बाल कमल की तरह विराधित - खण्डित हो जाता है। चूर्णि में इसके बदले पाठान्तर है - 'दिव्वं आयं ण सद्दहे' अर्थात् दिव्य लाभ पर विश्वास न करे। . चर्णिकार ने इसका अर्थ किया है - अहवा नमंति दव्यमच्चति, विविहं धुमिता विधुमिता विमोक्खिया। अर्थात् - नम द्रव्य को भी कहते हैं। उस द्रव्य को विविध प्रकार से धूमित - विमोक्षित - पृथक् करके माहन (साधु) भलीभांति समझ ले।

४.

६