________________

आत्मदर्शन- चतुर्दशकम् १८७

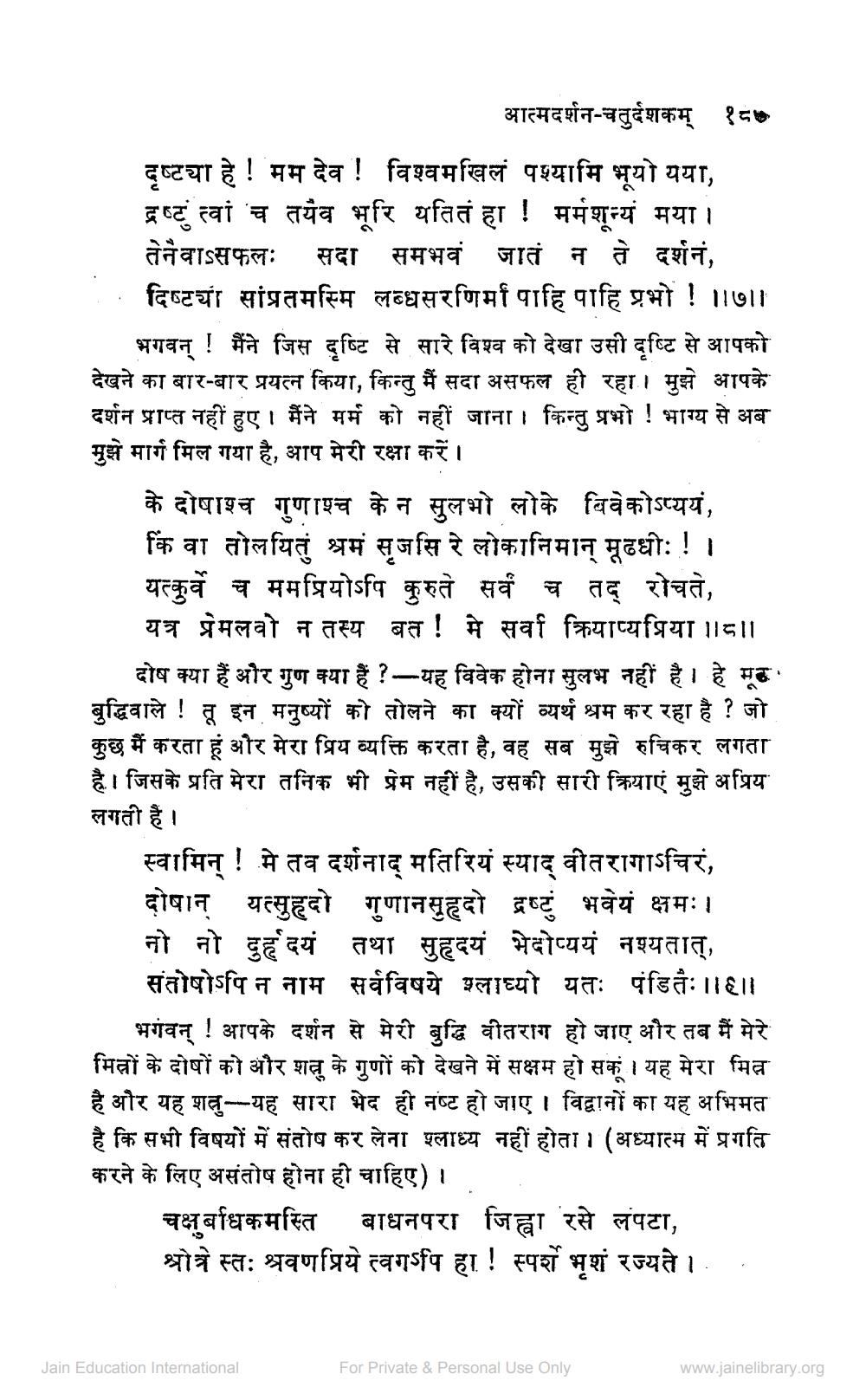

दृष्ट्या हे ! मम देव ! विश्वमखिलं पश्यामि भूयो यया, द्रष्टुं त्वां च तयैव भूरि यतितं हा ! मर्मशून्यं मया । तेनैवाऽसफलः सदा समभवं जातं न ते दर्शनं,

दिष्ट्या सांप्रतमस्मि लब्धसरणिर्मा पाहि पाहि प्रभो ! ||७||

भगवन् ! मैंने जिस दृष्टि से सारे विश्व को देखा उसी दृष्टि से आपको देखने का बार-बार प्रयत्न किया, किन्तु मैं सदा असफल ही रहा । मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए । मैंने मर्म को नहीं जाना । किन्तु प्रभो ! भाग्य से अ मुझे मार्ग मिल गया है, आप मेरी रक्षा करें।

के दोषाश्च गुणाश्च के न सुलभो लोके बिवेकोऽप्ययं, किंवा तोलयितुं श्रमं सृजसि रे लोकानिमान् मूढधीः ! | यत्कुर्वे च ममप्रियोऽपि कुरुते सर्वं च तद् रोचते, यत्र प्रेमलवो न तस्य बत ! मे सर्वा क्रियाप्यप्रिया ॥ ८ ॥

दोष क्या हैं और गुण क्या हैं ? - यह विवेक होना सुलभ नहीं है । हे मूढ बुद्धिवाले ! तू इन मनुष्यों को तोलने का क्यों व्यर्थ श्रम कर रहा है ? जो कुछ मैं करता हूं और मेरा प्रिय व्यक्ति करता है, वह सब मुझे रुचिकर लगता है । जिसके प्रति मेरा तनिक भी प्रेम नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं मुझे अप्रिय लगती हैं ।

स्वामिन् ! मे तव दर्शनाद् मतिरियं स्याद् वीतरागाऽचिरं, दोषान् यत्सुहृदो गुणानसुहृदो द्रष्टुं भवेयं क्षमः । नो नो दुर्हृदयं तथा सुहृदयं भेदोप्ययं नश्यतात्, संतोषोऽपि न नाम सर्वविषये श्लाघ्यो यतः पंडितैः ॥६॥

भगवन् ! आपके दर्शन से मेरी बुद्धि वीतराग हो जाए और तब मैं मेरे मित्रों के दोषों को और शत्रु के गुणों को देखने में सक्षम हो सकूं । यह मेरा मित्र है और यह शत्रु -- यह सारा भेद ही नष्ट हो जाए । विद्वानों का यह अभिमत है कि सभी विषयों में संतोष कर लेना श्लाध्य नहीं होता । (अध्यात्म में प्रगति करने के लिए असंतोष होना ही चाहिए ) ।

चक्षुर्बाधकमस्ति

बाधनपरा जिल्ह्वा रसे लंपटा, श्रोत्रे स्तः श्रवणप्रिये त्वगऽपि हा ! स्पर्शे भृशं रज्यते ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org