________________

रररररररररररररररर198रररररररररररररररररर

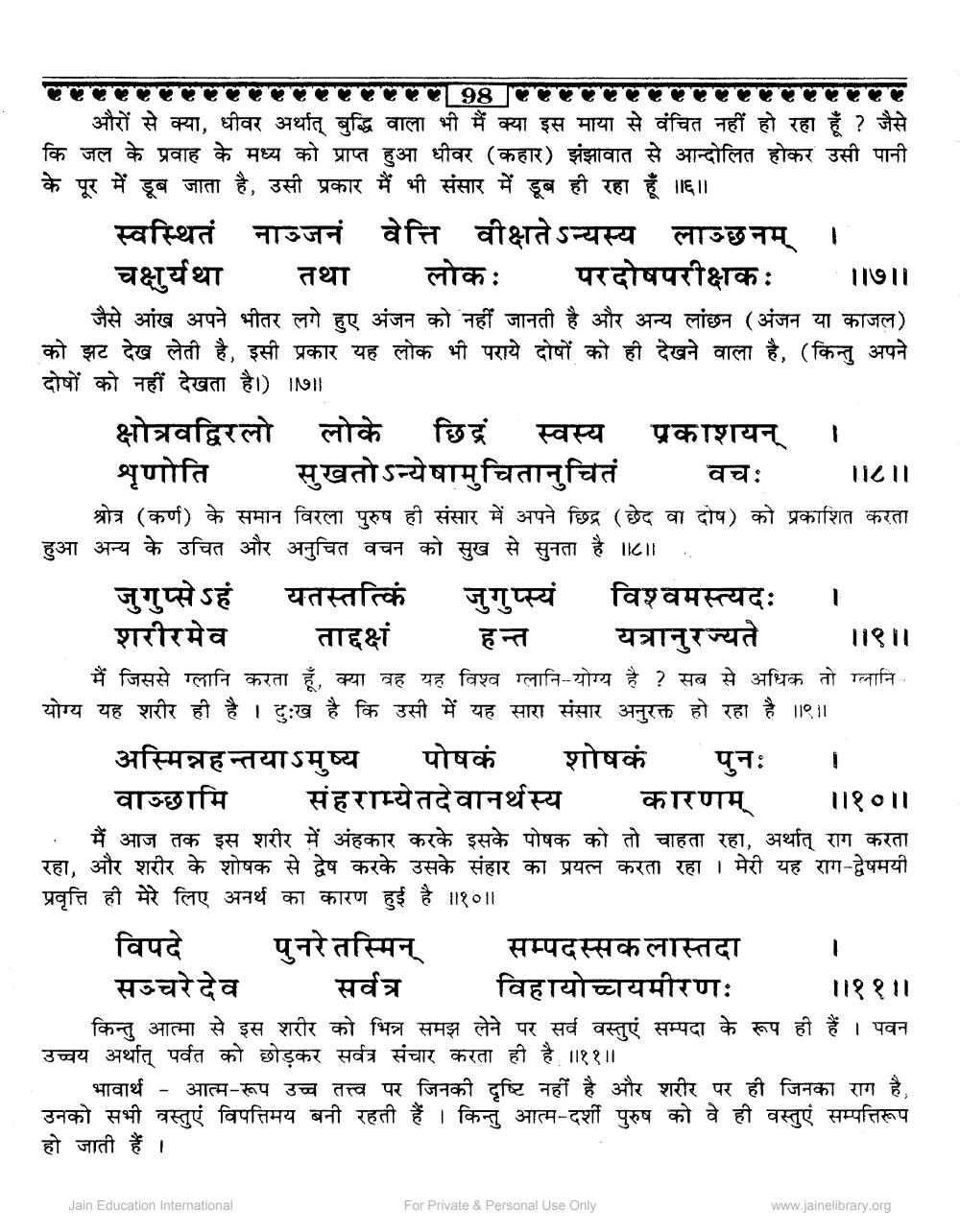

औरों से क्या, धीवर अर्थात् बुद्धि वाला भी मैं क्या इस माया से वंचित नहीं हो रहा हूँ ? जैसे कि जल के प्रवाह के मध्य को प्राप्त हुआ धीवर (कहार) झंझावात से आन्दोलित होकर उसी पानी के पूर में डूब जाता है, उसी प्रकार मैं भी संसार में डूब ही रहा हूँ ॥६॥

स्वस्थितं नाजनं वेत्ति वीक्षतेऽन्यस्य लाञ्छनम् । चक्षुर्यथा तथा लोकः परदोषपरीक्षकः ॥७॥ जैसे आंख अपने भीतर लगे हुए अंजन को नहीं जानती है और अन्य लांछन (अंजन या काजल) को झट देख लेती है, इसी प्रकार यह लोक भी पराये दोषों को ही देखने वाला है, (किन्तु अपने दोषों को नहीं देखता है।) ॥७॥

क्षोत्रवद्विरलो लोके छिद्रं स्वस्य प्रकाशयन् ।

शृणोति सुखतोऽन्येषामुचितानुचितं वचः ॥८॥ श्रोत्र (कर्ण) के समान विरला पुरुष ही संसार में अपने छिद्र (छेद वा दोष) को प्रकाशित करता हुआ अन्य के उचित और अनुचित वचन को सुख से सुनता है ॥८॥ ..

जुगुप्सेऽहं यतस्तत्किं जुगुप्स्यं विश्वमस्त्यदः ।

शरीरमेव ताद्दक्षं हन्त यत्रानुरज्यते ॥९॥ मैं जिससे ग्लानि करता हूँ, क्या वह यह विश्व ग्लानि-योग्य है ? सब से अधिक तो गलानि . योग्य यह शरीर ही है । दुःख है कि उसी में यह सारा संसार अनुरक्त हो रहा है ॥९॥

अस्मिन्नहन्तयाऽमुष्य पोषकं शोषकं पुनः ।

वाञ्छामि संहराम्येतदेवानर्थस्य कारणम् ॥१०॥ .. मैं आज तक इस शरीर में अंहकार करके इसके पोषक को तो चाहता रहा, अर्थात् राग करता रहा. और शरीर के शोषक से द्वेष करके उसके संहार का प्रयत्न करता रहा । प्रवृत्ति ही मेरे लिए अनर्थ का कारण हुई है ॥१०॥

विपदे पुनरे तस्मिन् सम्पदस्सकलास्तदा

सञ्चरे देव सर्वत्र विहायोच्चायमीरणः ॥११॥ किन्तु आत्मा से इस शरीर को भिन्न समझ लेने पर सर्व वस्तुएं सम्पदा के रूप ही हैं । पवन उच्चय अर्थात् पर्वत को छोड़कर सर्वत्र संचार करता ही है ॥११॥

__ भावार्थ - आत्म-रूप उच्च तत्त्व पर जिनकी दृष्टि नहीं है और शरीर पर ही जिनका राग है, उनको सभी वस्तुएं विपत्तिमय बनी रहती हैं । किन्तु आत्म-दर्शी पुरुष को वे ही वस्तुएं सम्पत्तिरूप हो जाती हैं ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org