________________

केवलज्ञान-कल्याणक २४१

भाव कर्म कहा जाता है। द्रव्य और भावकर्म दोनों ही जीव के विकारी परिवर्तन के आंतरिक कारण माने जाते हैं। इसे बाह्य स्थितियां भी प्रभावित करती हैं। कर्मों को कार्मण शरीर कहते हैं।

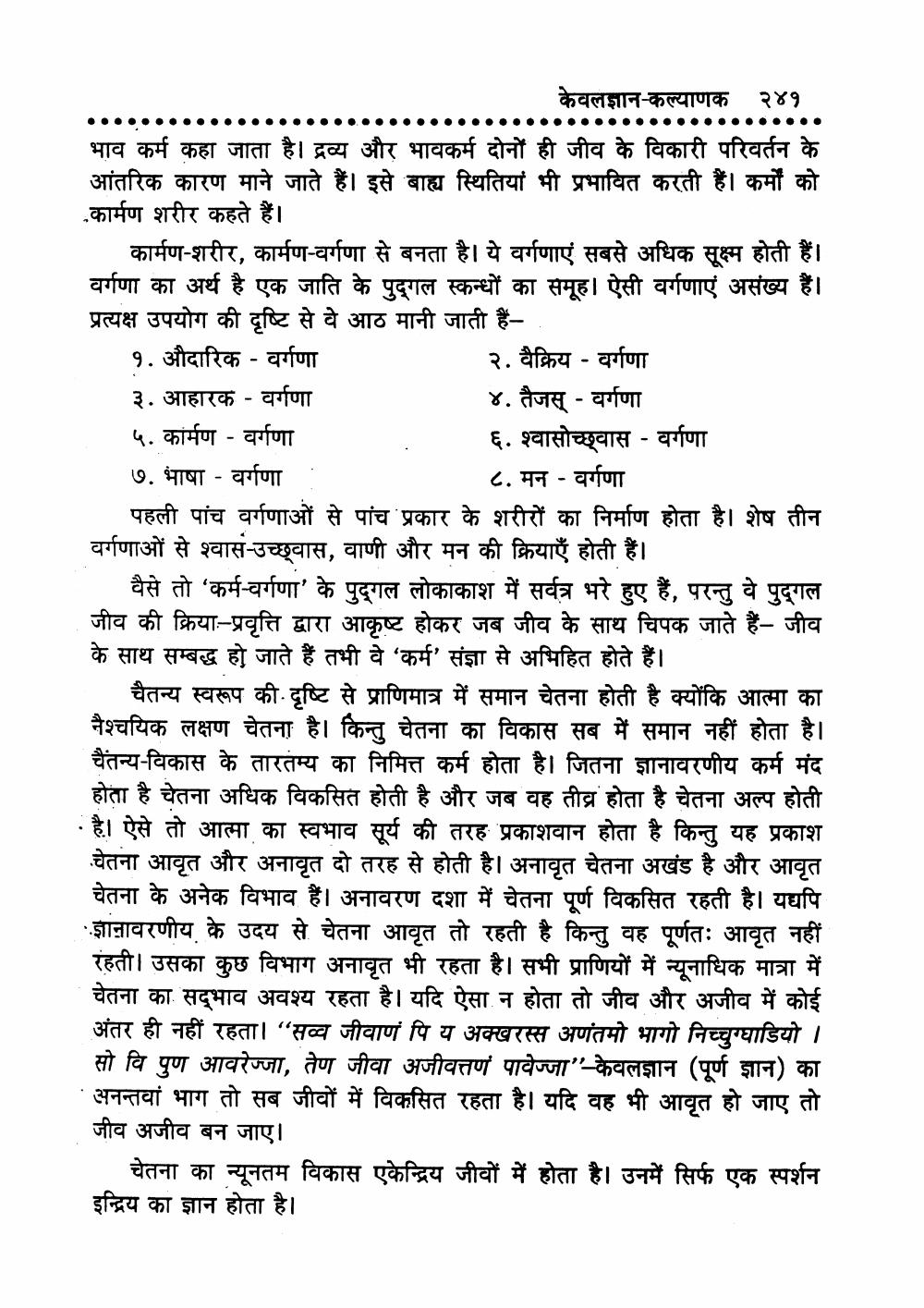

कार्मण-शरीर, कार्मण-वर्गणा से बनता है। ये वर्गणाएं सबसे अधिक सूक्ष्म होती हैं। वर्गणा का अर्थ है एक जाति के पुद्गल स्कन्धों का समूह। ऐसी वर्गणाएं असंख्य हैं। प्रत्यक्ष उपयोग की दृष्टि से वे आठ मानी जाती हैं- . १. औदारिक - वर्गणा

२. वैक्रिय - वर्गणा ३. आहारक - वर्गणा

४. तैजस् - वर्गणा ५. कार्मण - वर्गणा

६. श्वासोच्छ्वास - वर्गणा ७. भाषा - वर्गणा .

८. मन - वर्गणा पहली पांच वर्गणाओं से पांच प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। शेष तीन वर्गणाओं से श्वास-उच्छ्वास, वाणी और मन की क्रियाएँ होती हैं। __ वैसे तो 'कर्म-वर्गणा' के पुद्गल लोकाकाश में सर्वत्र भरे हुए हैं, परन्तु वे पुद्गल जीव की क्रिया-प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट होकर जब जीव के साथ चिपक जाते हैं- जीव के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं तभी वे 'कर्म' संज्ञा से अभिहित होते हैं।

चैतन्य स्वरूप की दृष्टि से प्राणिमात्र में समान चेतना होती है क्योंकि आत्मा का नैश्चयिक लक्षण चेतना है। किन्तु चेतना का विकास सब में समान नहीं होता है। चैतन्य-विकास के तारतम्य का निमित्त कर्म होता है। जितना ज्ञानावरणीय कर्म मंद होता है चेतना अधिक विकसित होती है और जब वह तीव्र होता है चेतना अल्प होती • है। ऐसे तो आत्मा का स्वभाव सूर्य की तरह प्रकाशवान होता है किन्तु यह प्रकाश चेतना आवृत और अनावृत दो तरह से होती है। अनावृत चेतना अखंड है और आवृत चेतना के अनेक विभाव हैं। अनावरण दशा में चेतना पूर्ण विकसित रहती है। यद्यपि ज्ञानावरणीय के उदय से चेतना आवृत तो रहती है किन्तु वह पूर्णतः आवृत नहीं रहती। उसका कुछ विभाग अनावृत भी रहता है। सभी प्राणियों में न्यूनाधिक मात्रा में चेतना का सद्भाव अवश्य रहता है। यदि ऐसा न होता तो जीव और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहता। “सव्व जीवाणं पि य अक्खरस्स अणंतमो भागो निच्चुग्घाडियो । सो वि पुण आवरेज्जा, तेण जीवा अजीवत्तणं पावेज्जा" केवलज्ञान (पूर्ण ज्ञान) का अनन्तवां भाग तो सब जीवों में विकसित रहता है। यदि वह भी आवृत हो जाए तो जीव अजीव बन जाए।

चेतना का न्यूनतम विकास एकेन्द्रिय जीवों में होता है। उनमें सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय का ज्ञान होता है।