________________

का कभी साहस न करे। यहां पर 'आवसह'-आवसथ-शब्द आश्रय वा वसती का वाचक है। जिस प्रकार बिल्ली के समीप चूहों का रहना हितकर नहीं, उसी प्रकार स्त्री आदि के समीप बसना ब्रह्मचारी के लिए भी अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है, यह भाव प्रशस्त शब्द से व्यक्त होता है।

विविक्त स्थान में रहते हुए साधु की दृष्टि यदि स्त्री पर पड़ जाए, तो उस समय भी उसको मन से देखने की इच्छा न करनी चाहिए।

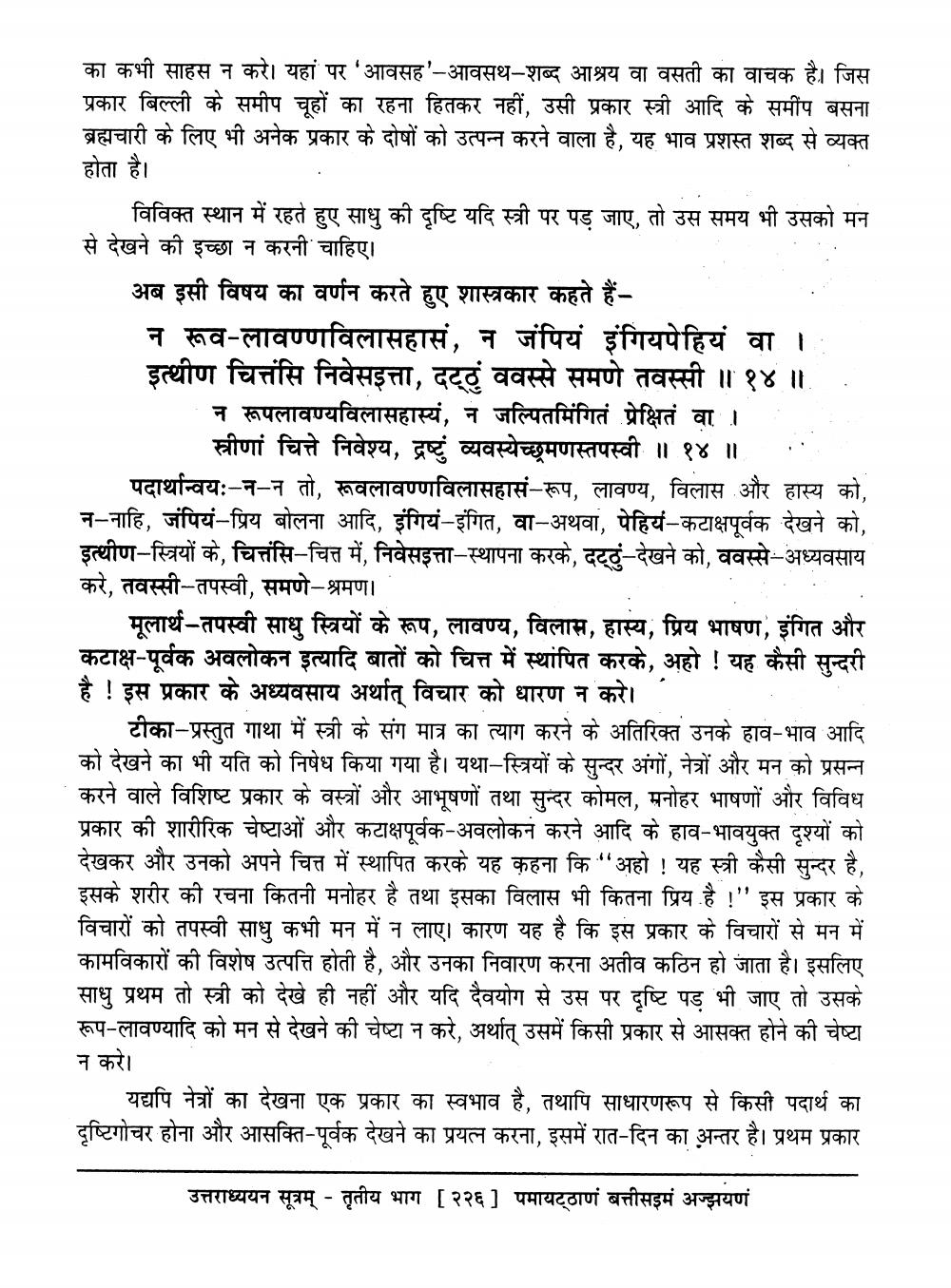

अब इसी विषय का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैंन रूव-लावण्णविलासहासं, न जंपियं इंगियपेहियं वा । इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दळं ववस्से समणे तवस्सी ॥ १४ ॥

न रूपलावण्यविलासहास्यं, न जल्पितमिंगितं प्रेक्षितं वा ।

स्त्रीणां चित्ते निवेश्य, द्रष्टुं व्यवस्येच्छ्मणस्तपस्वी ॥ १४ ॥ __ पदार्थान्वयः-न-न तो, रूवलावण्णविलासहासं-रूप, लावण्य, विलास और हास्य को, न-नाहि, जंपियं-प्रिय बोलना आदि, इंगियं-इंगित, वा-अथवा, पेहियं-कटाक्षपूर्वक देखने को, इत्थीण-स्त्रियों के, चित्तंसि-चित्त में, निवेसइत्ता-स्थापना करके, दटुं-देखने को, ववस्से-अध्यवसाय करे, तवस्सी-तपस्वी, समणे-श्रमण।

मूलार्थ-तपस्वी साधु स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, प्रिय भाषण, इंगित और कटाक्ष-पूर्वक अवलोकन इत्यादि बातों को चित्त में स्थापित करके, अहो ! यह कैसी सुन्दरी है ! इस प्रकार के अध्यवसाय अर्थात् विचार को धारण न करे।

टीका-प्रस्तुत गाथा में स्त्री के संग मात्र का त्याग करने के अतिरिक्त उनके हाव-भाव आदि को देखने का भी यति को निषेध किया गया है। यथा-स्त्रियों के सुन्दर अंगों, नेत्रों और मन को प्रसन्न करने वाले विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों तथा सुन्दर कोमल, मनोहर भाषणों और विविध प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं और कटाक्षपूर्वक-अवलोकन करने आदि के हाव-भावयुक्त दृश्यों को देखकर और उनको अपने चित्त में स्थापित करके यह कहना कि "अहो ! यह स्त्री कैसी सुन्दर है, इसके शरीर की रचना कितनी मनोहर है तथा इसका विलास भी कितना प्रिय है !" इस प्रकार के विचारों को तपस्वी साधु कभी मन में न लाए। कारण यह है कि इस प्रकार के विचारों से मन में कामविकारों की विशेष उत्पत्ति होती है, और उनका निवारण करना अतीव कठिन हो जाता है। इसलिए साधु प्रथम तो स्त्री को देखे ही नहीं और यदि दैवयोग से उस पर दृष्टि पड़ भी जाए तो उसके रूप-लावण्यादि को मन से देखने की चेष्टा न करे, अर्थात् उसमें किसी प्रकार से आसक्त होने की चेष्टा न करे।

यद्यपि नेत्रों का देखना एक प्रकार का स्वभाव है, तथापि साधारणरूप से किसी पदार्थ का दृष्टिगोचर होना और आसक्ति-पूर्वक देखने का प्रयत्न करना, इसमें रात-दिन का अन्तर है। प्रथम प्रकार

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ २२६ ] पमायट्ठाणं बत्तीसइमं अज्झयणं