________________

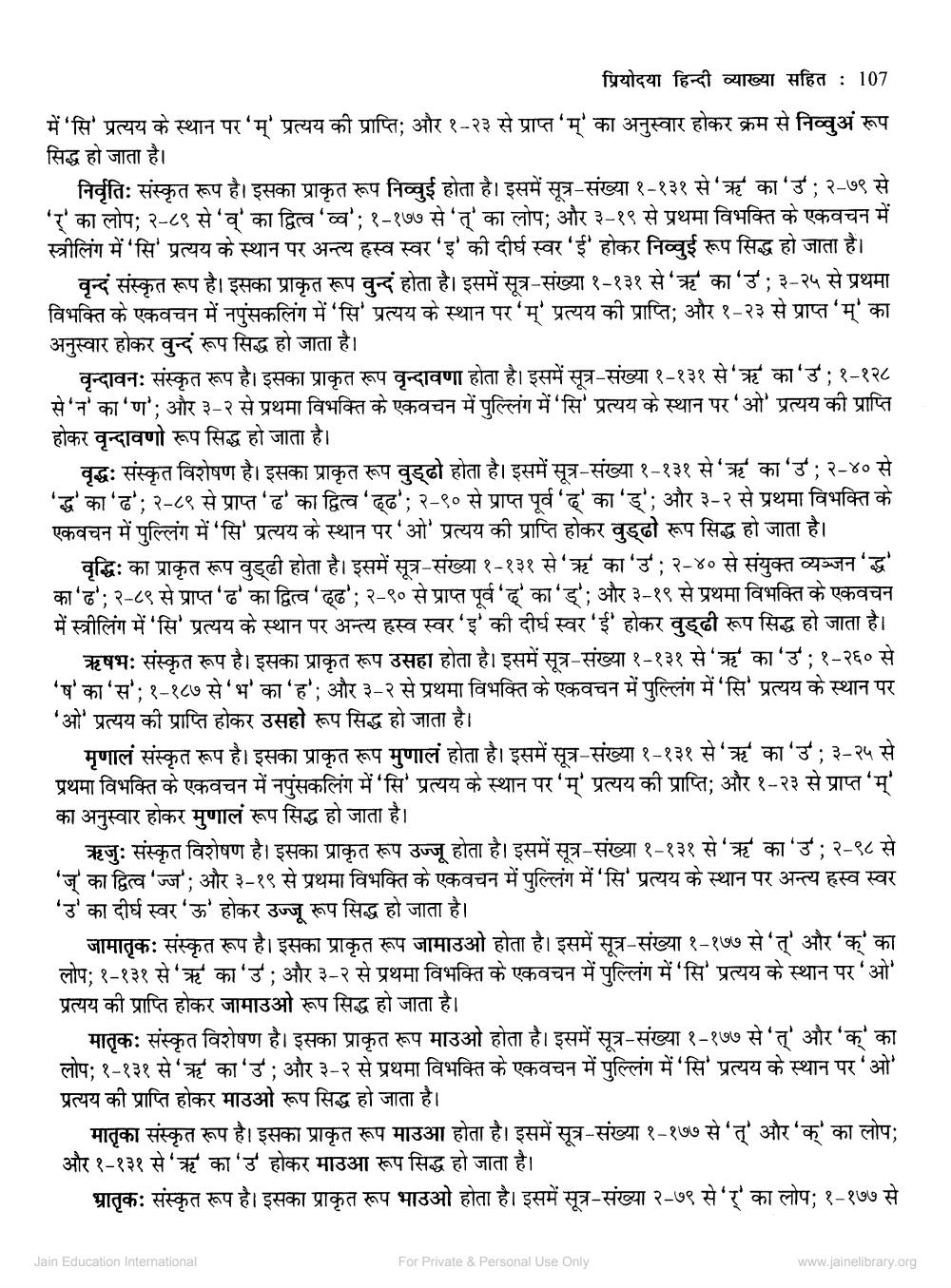

प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 107 में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति; और १ - २३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर क्रम से निव्वअं रूप सिद्ध हो जाता है।

निर्वृतिः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप निव्वुई होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ' ; २- ७९ से 'र्' का लोप; २-८९ से 'व्' का द्वित्व 'व्व' ; १ - १७७ से 'त्' का लोप; और ३- १९ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में स्त्रीलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य ह्रस्व स्वर 'इ' की दीर्घ स्वर 'ई' होकर निव्वुई रूप सिद्ध हो जाता है।

वृन्दं संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप वुन्दं होता है । इसमें सूत्र - संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ' ; ३ - २५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में नपुंसकलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति; और १ - २३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर वुन्दं रूप सिद्ध हो जाता है।

वृन्दावनः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप वृन्दावणा होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ' ; १- १२८ से 'न' का 'ण'; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर वृन्दावणो रूप सिद्ध हो जाता है।

वृद्धः संस्कृत विशेषण है। इसका प्राकृत रूप वुड्ढो होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ'; २-४० से 'द्ध' का 'ढ'; २-८९ से प्राप्त 'ढ' का द्वित्व 'ढ्ढ'; २-९० से प्राप्त पूर्व 'द्' का 'ड्'; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति एकवचन में पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर वुड्ढो रूप सिद्ध हो जाता है।

वृद्धिः का प्राकृत रूप वुड्ढी होता है। इसमें सूत्र- संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ'; २- ४० से संयुक्त व्यञ्जन 'द्ध' का 'ढ'; २-८९ से प्राप्त 'ढ' का द्वित्व 'ढ्ढ'; २-९० से प्राप्त पूर्व 'द्' का 'ड्'; और ३-१९ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में स्त्रीलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य ह्रस्व स्वर 'इ' की दीर्घ स्वर 'ई' होकर वुड्ढी रूप सिद्ध हो जाता है।

ऋषभः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप उसहा होता है। इसमें सूत्र संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ' ; १ - २६० से 'ष' का 'स'; १ - १८७ से 'भ' का 'ह'; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर उसहो रूप सिद्ध हो जाता है।

मृणालं संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप मुणालं होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ' ; ३ - २५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में नपुंसकलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति; और १ - २३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर मुणालं रूप सिद्ध हो जाता है।

ऋजुः संस्कृत विशेषण है। इसका प्राकृत रूप उज्जू होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ' ; २-९८ से 'ज्' का द्वित्व 'ज्ज'; और ३- १९ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य ह्रस्व स्वर 'उ' का दीर्घ स्वर 'ऊ' होकर उज्जू रूप सिद्ध हो जाता है।

मातृकः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप जामाउओ होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १७७ से 'त्' और 'क्' का लोप; १-१३१ से 'ऋ' का 'उ' ; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर जामाउओ रूप सिद्ध हो जाता है।

मातृकः संस्कृत विशेषण है। इसका प्राकृत रूप माउओ होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १७७ से 'त्' और 'क्' का लोप १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ'; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर माउओ रूप सिद्ध हो जाता है।

मातृका संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप माउआ होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १७७ से 'तू' और 'क्' का लोप; और १ - १३१ से 'ऋ' का 'उ' होकर माउआ रूप सिद्ध हो जाता है।

भ्रातृकः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप भाउओ होता है। इसमें सूत्र - संख्या २- ७९ से 'र्' का लोप; १ - १७७ से

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org