________________

वराङ्ग चरितम्

य

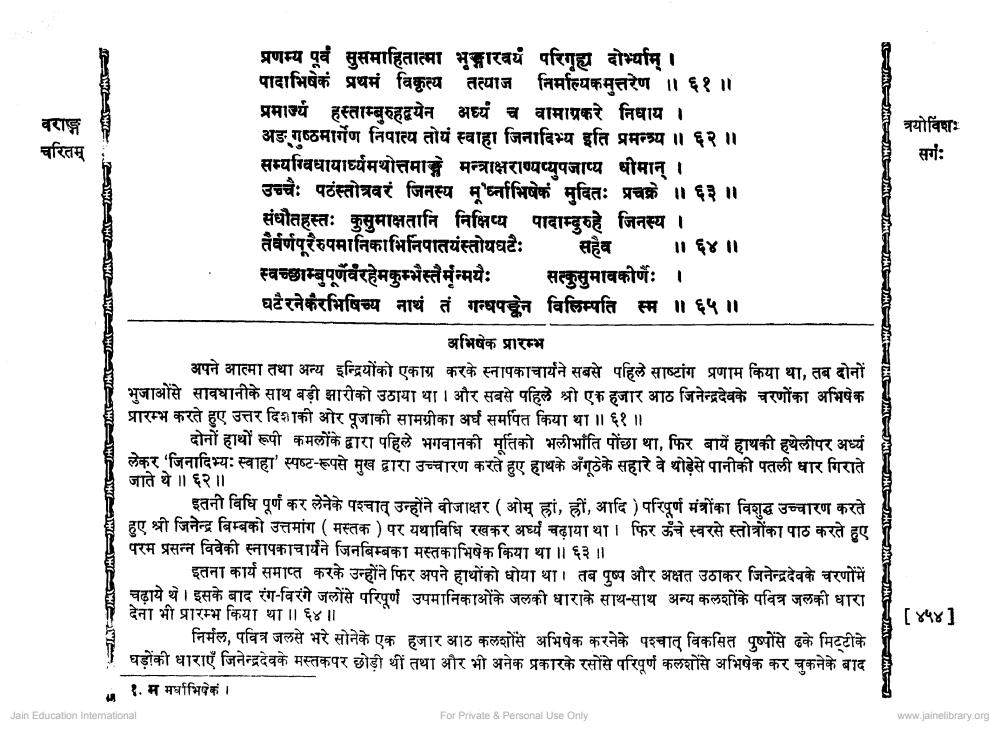

प्रणम्य पूर्व सुसमाहितात्मा भृङ्गारवयं परिगृह्य दोर्भ्याम् । पादाभिषेकं प्रथमं विकृत्य तत्याज निर्माल्यकमुत्तरेण ॥ ६१ ॥ प्रमा हस्ताम्बुरुहद्वयेन अर्घ्यं च वामाग्रकरे निधाय । अङ्गुष्ठमार्गेण निपात्य तोयं स्वाहा जिनादिभ्य इति प्रमन्त्र्य ॥ ६२ ॥ सम्यग्विधायार्घ्यमथोत्तमा मन्त्राक्षराण्यप्युपजाप्य धीमान् ।

उच्चैः पठस्तोत्रवरं जिनस्य मूर्ध्नाभिषेकं मुदितः प्रचक्रे ॥ ६३ ॥ संधौत हस्तः कुसुमाक्षतानि निक्षिप्य पादाम्बुरुहे जिनस्य । तैर्वर्णपूरै रुपमा निकाभिनिपातयस्तोयघटैः सहैव ।। ६४ ।। स्वच्छाम्बु पूर्णवरहेमकुम्भैस्तैर्मृन्मयैः सत्कुसुमाकीर्णैः । घटैरनेकैरभिषिच्य नाथं तं गन्धपङ्केन विलिम्पति स्म ॥ ६५ ॥

अभिषेक प्रारम्भ

अपने आत्मा तथा अन्य इन्द्रियोंको एकाग्र करके स्नापकाचार्यने सबसे पहिले साष्टांग प्रणाम किया था, तब दोनों भुजाओं से सावधानी के साथ बड़ी झारीको उठाया था। और सबसे पहिले श्री एक हजार आठ जिनेन्द्रदेवके चरणोंका अभिषेक प्रारम्भ करते हुए उत्तर दिशा की ओर पूजाकी सामग्रीका अर्ध समर्पित किया था ।। ६१ ।।

दोनों हाथों रूपी कमलोंके द्वारा पहिले भगवानकी मूर्तिको भलीभाँति पोंछा था, फिर बायें हाथ की हथेलीपर अर्ध्य लेकर 'जिनादिभ्यः स्वाहा' स्पष्ट रूपसे मुख द्वारा उच्चारण करते हुए हाथके अंगूठेके सहारे वे थोड़ेसे पानीकी पतली धार गिराते जाते थे ।। ६२ ।।

इतनी विधि पूर्ण कर लेनेके पश्चात् उन्होंने वीजाक्षर ( ओम् ह्रां ह्रीं, आदि ) परिपूर्ण मंत्रोंका विशुद्ध उच्चारण करते हुए श्री जिनेन्द्र बिम्बको उत्तमांग (मस्तक) पर यथाविधि रखकर अर्घ्यं चढ़ाया था। फिर ऊँचे स्वरसे स्तोत्रों का पाठ करते हुए परम प्रसन्न विवेकी स्नापकाचार्यने जिनबिम्बका मस्तकाभिषेक किया था ।। ६३ ।।

इतना कार्य समाप्त करके उन्होंने फिर अपने हाथोंको धोया था। तब पुष्प और अक्षत उठाकर जिनेन्द्रदेवके चरणों में चढ़ाये थे। इसके बाद रंग-विरंगे जलोंसे परिपूर्ण उपमानिकाओंके जलकी धाराके साथ-साथ अन्य कलशोंके पवित्र जलकी धारा देना भी प्रारम्भ किया था ।। ६४ ।।

निर्मल, पवित्र जल से भरे सोनेके एक हजार आठ कलशोंसे अभिषेक करनेके पश्चात् विकसित पुष्पोंसे ढके मिट्टी के घड़ों की धाराएँ जिनेन्द्रदेवके मस्तकपर छोड़ी थीं तथा और भी अनेक प्रकारके रसोंसे परिपूर्ण कलशोंसे अभिषेक कर चुकनेके बाद १. म मर्धाभिषेकं ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

त्रयोविंशः

सर्गः

[ ४५४ ]

www.jainelibrary.org