________________

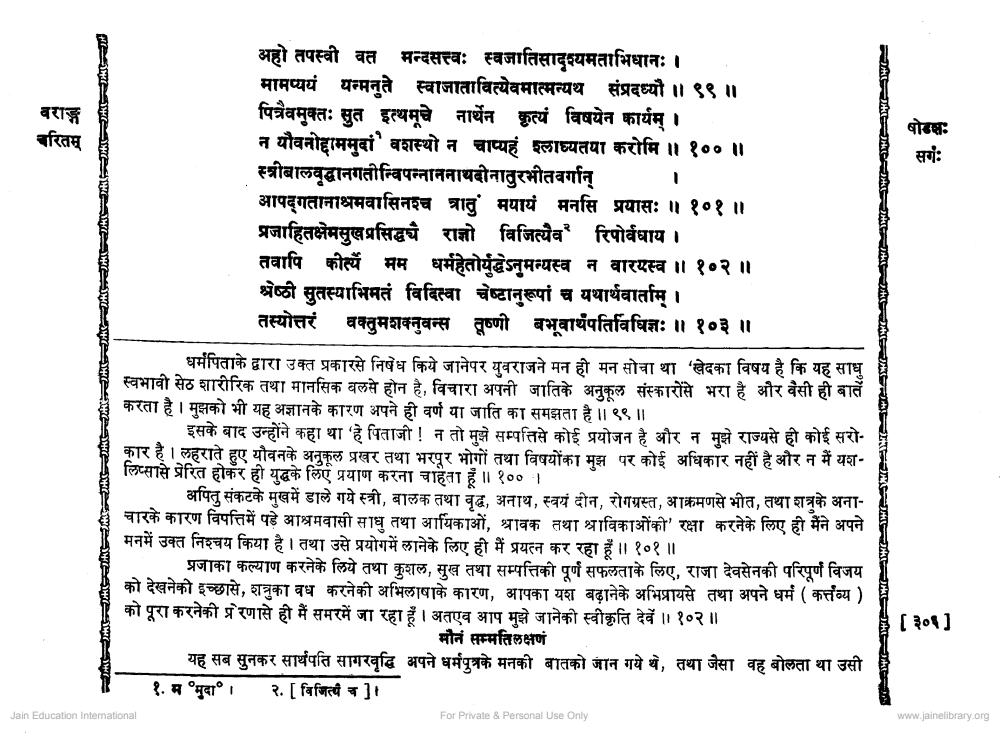

अहो तपस्वी वत मन्दसत्त्वः स्वजातिसादृश्यमताभिधानः। मामप्ययं यन्मनुते स्वाजातावित्येवमात्मन्यथ संप्रदध्यौ ॥ ९९॥ पित्रैवमुक्तः सुत इत्थमूचे नार्थेन कृत्यं विषयेन कार्यम् । न यौवनोदाममुवां' वशस्थो न चाप्यहं इलाध्यतया करोमि ॥१०॥ स्त्रीबालवृद्धानगतीन्विपन्नाननाथदोनातुरभीतवर्गान् । आपद्गतानाश्रमवासिनश्च त्रातुं मयायं मनसि प्रयासः ॥१०१॥ प्रजाहितक्षेमसुखप्रसिद्धय राज्ञो विजित्यैव रिपोर्वधाय । तवापि कोत्ये मम धर्मदेतोर्यवेऽनमन्यस्व न वारयस्व ॥ १.२॥ श्रेष्ठी सुतस्याभिमतं विदित्वा चेष्टानुरूपां च यथार्थवार्ताम् ।। तस्योत्तरं वक्तुमशक्नुवन्स तूष्णी बभूवार्थपतिविधिज्ञः॥१०३ ॥

धर्मपिताके द्वारा उक्त प्रकारसे निषेध किये जानेपर युवराजने मन ही मन सोचा था 'खेदका विषय है कि यह साधु स्वभावी सेठ शारीरिक तथा मानसिक बलसे होन है, विचारा अपनी जातिके अनुकूल संस्कारोंसे भरा है और वैसी ही बातें करता है । मुझको भी यह अज्ञानके कारण अपने ही वर्ण या जाति का समझता है ।। ९९ ॥ - इसके बाद उन्होंने कहा था 'हे पिताजी! न तो मुझे सम्पत्तिसे कोई प्रयोजन है और न मुझे राज्यसे हो कोई सरोकार है । लहराते हुए यौवनके अनुकूल प्रखर तथा भरपूर भोगों तथा विषयोंका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है और न में यशलिप्सासे प्रेरित होकर ही युद्धके लिए प्रयाण करना चाहता हूँ। १०० ।

अपितु संकटके मुख में डाले गये स्त्री, बालक तथा वृद्ध, अनाथ, स्वयं दीन, रोगग्रस्त, आक्रमणसे भीत, तथा शत्रुके अनाचारके कारण विपत्तिमें पड़े आश्रमवासी साधु तथा आर्यिकाओं, श्रावक तथा श्राविकाओंको' रक्षा करनेके लिए ही मैंने अपने मनमें उक्त निश्चय किया है। तथा उसे प्रयोगमें लानेके लिए ही मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। १०१॥

प्रजाका कल्याण करनेके लिये तथा कुशल, सुख तथा सम्पत्तिको पूर्ण सफलताके लिए, राजा देवसेनकी परिपूर्ण विजय A को देखनेको इच्छासे, शत्रुका वध करनेकी अभिलाषाके कारण, आपका यश बढ़ानेके अभिप्रायसे तथा अपने धर्म ( कर्तव्य ) 2 को पूरा करनेकी प्रेरणासे ही मैं समरमें जा रहा हूँ। अतएव आप मुझे जानेको स्वीकृति देवें ।। १०२॥

मौनं सम्मतिलक्षणं यह सब सुनकर सार्थपति सागरवृद्धि अपने धर्मपुत्रके मनकी बातको जान गये थे, तथा जैसा वह बोलता था उसी ॥ १. म°मुदा। २. [विजित्य च]।

[३०]

For Private & Personal Use Only

Jain Education International

www.jainelibrary.org