________________

बराङ्ग चरितम्

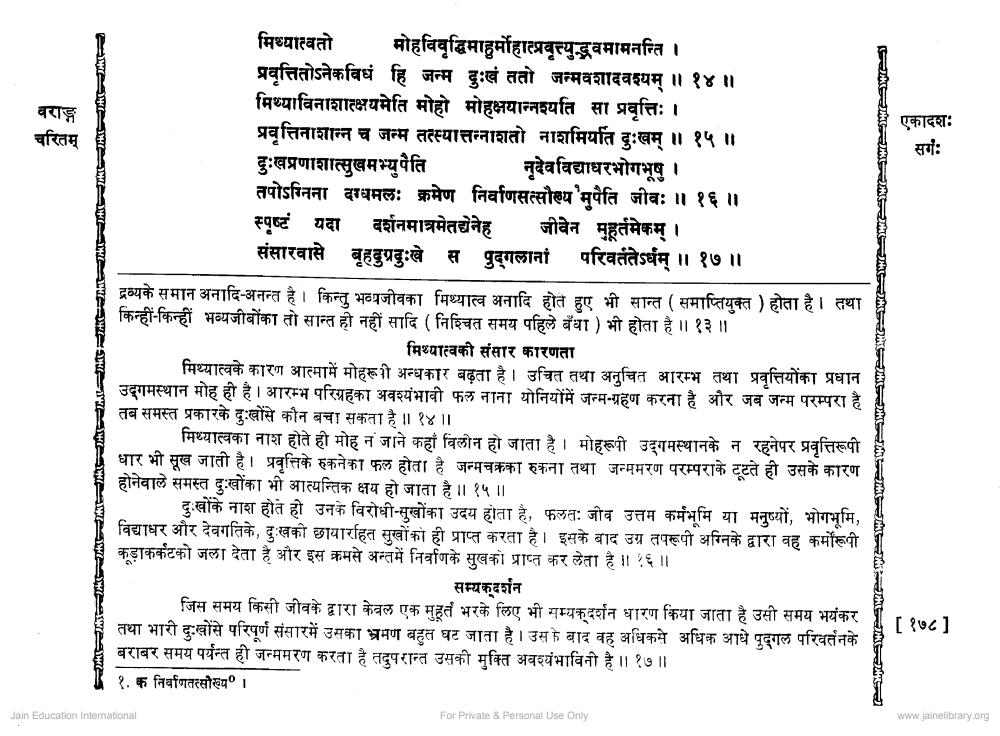

मिथ्यात्वतो मोहविवृद्धिमाहुर्मोहात्प्रवृत्युद्भवमामनन्ति । प्रवृत्तितोऽनेकविधं हि जन्म दुःखं ततो जन्मवशादवश्यम् ॥ १४ ॥ मिथ्याविनाशात्क्षयमेति मोहो मोहक्षयान्नश्यति सा प्रवृत्तिः । प्रवृत्तिनाशान्न च जन्म तत्स्यात्तन्नाशतो नाशमिति दुःखम् ॥ १५ ॥ दुःखप्रणाशात्सुखमभ्युपैति नृदेवविद्याधरभोगभूषु । तपोऽग्निना दग्धमलः क्रमेण निर्वाणसत्सौख्य'मपैति जीवः ॥१६॥ स्पृष्टं यदा वर्शनमात्रमेतद्येनेह जीवेन मुहूर्तमेकम् । संसारवासे बृहदुग्रदुःखे स पुद्गलानां परिवर्ततेऽर्धम् ॥ १७ ॥

र एकादशः

सर्गः

द्रव्यके समान अनादि-अनन्त है। किन्तु भव्यजीवका मिथ्यात्व अनादि होते हए भी सान्त ( समाप्तियुक्त ) होता है। तथा किन्हीं-किन्हीं भव्यजीबोंका तो सान्त ही नहीं सादि (निश्चित समय पहिले बँधा ) भी होता है ।। १३ ।।

मिथ्यात्वकी संसार कारणता मिथ्यात्वके कारण आत्मामें मोहरूपी अन्धकार बढ़ता है। उचित तथा अनुचित आरम्भ तथा प्रवृत्तियोंका प्रधान उद्गमस्थान मोह ही है। आरम्भ परिग्रहका अवश्यंभावी फल नाना योनियोंमें जन्म-ग्रहण करना है और जब जन्म परम्परा है तब समस्त प्रकारके दुःखोंसे कौन बचा सकता है ।। १४ ।।

मिथ्यात्वका नाश होते ही मोह न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। मोहरूपी उद्गमस्थानके न रहनेपर प्रवृत्तिरूपी धार भी सूख जाती है। प्रवृत्तिके रुकनेका फल होता है जन्मचक्रका रुकना तथा जन्ममरण परम्पराके टूटते ही उसके कारण होनेवाले समस्त दुःखोंका भी आत्यन्तिक क्षय हो जाता है ।। १५ ।।

दुःखोंके नाश होते हो उनके विरोधी-सुखोंका उदय होता है, फलत: जीव उत्तम कर्मभूमि या मनुष्यों, भोगभूमि, विद्याधर और देवगतिके, दुःखको छायाहित सुखों का ही प्राप्त करता है। इसके बाद उग्र तपरूपी अग्निके द्वारा वह कर्मोरूपी कूड़ाकर्कटको जला देता है और इस क्रमसे अन्त में निर्वाणके सुखको प्राप्त कर लेता है ।। १६ ।।

सम्यकदर्शन जिस समय किसी जीवके द्वारा केवल एक मुहर्त भरके लिए भी सम्यकदर्शन धारण किया जाता है उसी समय भयंकर तथा भारी दुःखोंसे परिपूर्ण संसारमें उसका भ्रमण बहुत घट जाता है। उसके बाद वह अधिकसे अधिक आधे पुद्गल परिवर्तनके बराबर समय पर्यन्त ही जन्ममरण करता है तदुपरान्त उसकी मुक्ति अवश्यंभाविनी है ।। १७ ।। । १. क निर्वाणतत्सौख्य° ।

GREEURSELEASEASESPERIERSHEELARAHINEUROPEnaच्य

[१७८]

www.jainelibrary.org

For Private & Personal Use Only

Jain Education International