________________

वराङ्ग चरितम्

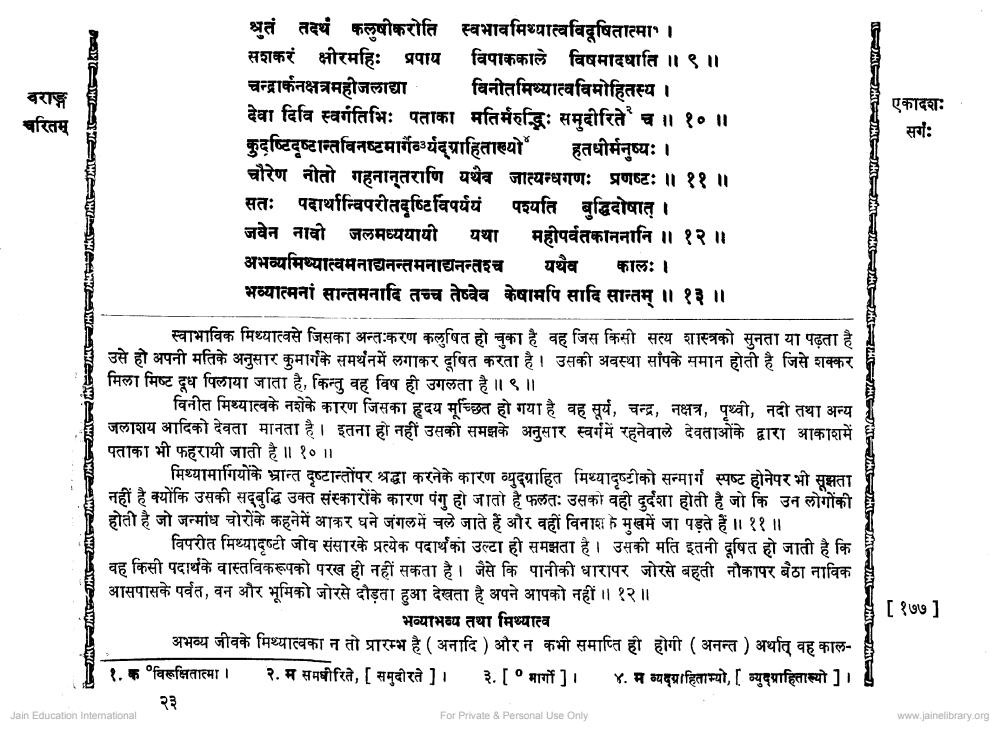

श्रुतं तदर्थं कलुषीकरोति स्वभावमिथ्यात्वविदूषितात्मा' । सशकरं क्षीरमहिः प्रपाय विपाककाले विषमादधाति ।। ९ ।। चन्द्रार्कंनक्षत्र महीजलाद्या विनीत मिथ्यात्वविमोहितस्य । देवा दिवि स्वर्गतिभिः पताका मतिर्मरुद्भिः समुदीरिते च ॥ १० ॥ कुदृष्टिदृष्टान्तविनष्टमार्गेर्यद्ग्राहिताख्यो हतधीर्मनुष्यः । चौरेण नोतो गहनान्तराणि यथैव जात्यन्धगणः प्रणष्टः ॥ ११ ॥ सतः पदार्थान्विपरीतदृष्टिविपर्ययं पश्यति बुद्धिदोषात् । जवेन नावो जलमध्ययायो यथा महीपर्वतकाननानि ॥ १२ ॥ अभव्य मिथ्यात्वमनाद्यनन्तमनाद्यनन्तश्च यथैव कालः । भव्यात्मनां सान्तमनादि तच्च तेष्वेव केषामपि सादि सान्तम् ॥ १३ ॥

स्वाभाविक मिथ्यात्वसे जिसका अन्तःकरण कलुषित हो चुका है उसे हो अपनी मति अनुसार कुमार्गके समर्थनमें लगाकर दूषित करता है। मिला मिष्ट दूध पिलाया जाता है, किन्तु वह विष ही उगलता है ॥ ९ ॥

विनीत मिथ्यात्वके नशेके कारण जिसका हृदय मूच्छित हो गया है वह सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी, नदी तथा अन्य जलाशय आदिको देवता मानता है। इतना ही नहीं उसकी समझके अनुसार स्वर्ग में रहनेवाले देवताओंके द्वारा आकाशमें पताका भी फहरायी जाती है ॥ १० ॥

मिथ्यामागियोंके भ्रान्त दृष्टान्तोंपर श्रद्धा करनेके कारण व्युद्ग्राहित मिथ्यादृष्टीको सन्मार्ग स्पष्ट होनेपर भी सूझता नहीं है क्योंकि उसकी सद्बुद्धि उक्त संस्कारोंके कारण पंगु हो जातो है फलतः उसको वही दुर्दशा होती है जो कि उन लोगोंकी होती है जो जन्मांध चोरोंके कहनेमें आकर घने जंगल में चले जाते हैं और वहीं विनाश के मुखमें जा पड़ते हैं ॥। ११ ॥

विपरीत मिथ्यादृष्टी जीव संसारके प्रत्येक पदार्थ का उल्टा ही समझता है। उसकी मति इतनी दूषित हो जाती है कि वह किसी पदार्थ के वास्तविकरूपको परख ही नहीं सकता है। जैसे कि पानीकी धारापर जोरसे बहती नौकापर बैठा नाविक आसपास के पर्वत, वन और भूमिको जोरसे दौड़ता हुआ देखता है अपने आपको नहीं ॥ १२ ॥

Jain Education International

वह जिस किसी सत्य शास्त्रको सुनता या पढ़ता है। उसकी अवस्था साँपके समान होती है जिसे शक्कर

भव्याभव्य तथा मिथ्यात्व

अभव्य जीवके मिथ्यात्वका न तो प्रारम्भ है ( अनादि ) और न कभी समाप्ति ही होगी ( अनन्त ) अर्थात् वह काल

१. क विरूक्षितात्मा । २. म समधीरिते, [ समुदीरते ] । ३. [ ° मार्गो ] ।

४. म व्यग्राहिताभ्यो, [ व्युदग्राहिताख्यो ] ।

२३

For Private & Personal Use Only

एकादश: सर्गः

[१७७]

www.jainelibrary.org