________________

बराङ्ग चरितस्

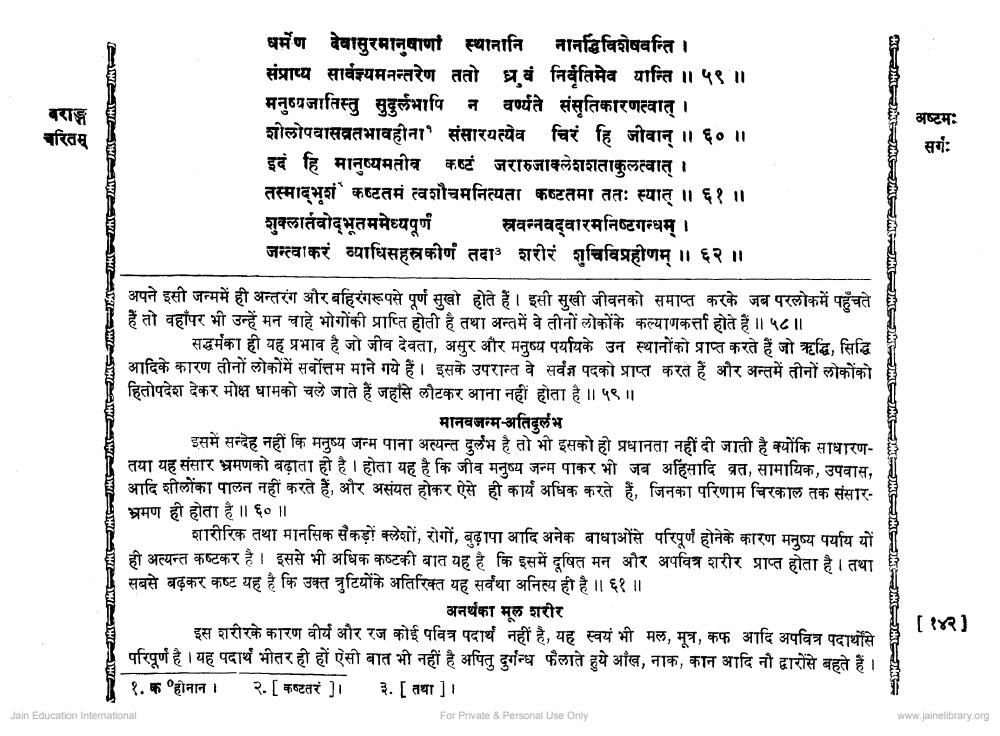

धर्मेण देवासुरमानुषाणां स्थानानि नानद्धिविशेषवन्ति । संप्राप्य सार्वज्ञ्यमनन्तरेण ततो ध्रुवं निर्वृतिमेव यान्ति ॥ ५९ ॥ मनुष्यजातिस्तु सुदुर्लभापि न वर्ण्यते संसृतिकारणत्वात् । शोलोपवासव्रतभावहीना' संसारयत्येव चिरं हि जीवान् ॥ ६० ॥ इदं हि मानुष्यमतीत्र कष्टं जरारुजाक्लेशशताकुलत्वात् । तस्माद्भूशं कष्टतमं त्वशौचमनित्यता कष्टतमा ततः स्यात् ॥ ६१ ॥ शुक्लार्तवोद्भूतममेध्यपूर्ण त्रवन्नवद्वारमनिष्टगन्धम् । जन्त्वाकरं व्याधिसहस्रकीर्णं तदा शरीरं शुचिविप्रहीणम् ।। ६२ ।।

अपने इसी जन्म में ही अन्तरंग और बहिरंगरूपसे पूर्ण सुखो होते हैं। इसी सुखी जीवनको समाप्त करके जब परलोकमें पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें मन चाहे भोगोंकी प्राप्ति होती है तथा अन्त में वे तीनों लोकोंके कल्याणकर्ता होते हैं ॥ ५८ ॥

सद्धर्मका ही यह प्रभाव है जो जीव देवता, असुर और मनुष्य पर्यायके उन स्थानों को प्राप्त करते हैं जो ऋद्धि सिद्धि आदिके कारण तीनों लोकोंमें सर्वोत्तम माने गये हैं। इसके उपरान्त वे सर्वज्ञ पदको प्राप्त करते हैं और अन्तमें तीनों लोकोंको हितोपदेश देकर मोक्ष धामको चले जाते हैं जहाँसे लौटकर आना नहीं होता है ।। ५९ ।।

मानवजन्म- अतिदुर्लभ

इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य जन्म पाना अत्यन्त दुर्लभ है तो भी इसको ही प्रधानता नहीं दी जाती है क्योंकि साधारणतया यह संसार भ्रमणको बढ़ाता ही है। होता यह है कि जीव मनुष्य जन्म पाकर भी जब अहिंसादि व्रत, सामायिक, उपवास, आदि शीलोंका पालन नहीं करते हैं, और असंयत होकर ऐसे ही कार्य अधिक करते हैं, जिनका परिणाम चिरकाल तक संसारभ्रमण ही होता है ॥ ६० ॥

शारीरिक तथा मानसिक सैंकड़ों क्लेशों, रोगों, बुढ़ापा आदि अनेक बाधाओंसे ही अत्यन्त कष्टकर है। इससे भी अधिक कष्टकी बात यह है कि इसमें दूषित मन और सबसे बढ़कर कष्ट यह है कि उक्त त्रुटियोंके अतिरिक्त यह सर्वथा अनित्य ही है ।। ६१ ॥ अनर्थका मूल शरीर

इस शरीर के कारण वीर्य और रज कोई पवित्र पदार्थ नहीं है, यह स्वयं भी मल, मूत्र, कफ आदि अपवित्र पदार्थोंसे परिपूर्ण है । यह पदार्थं भीतर ही हों ऐसी बात भी नहीं है अपितु दुर्गन्ध फैलाते हुये आँख, नाक, कान आदि नौ द्वारोंसे बहते हैं । १. क हीनान । २. [ कष्टतरं ]।

३. [ तथा ] ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

परिपूर्ण होनेके कारण मनुष्य पर्याय यो अपवित्र शरीर प्राप्त होता है । तथा

अष्टमः

सर्गः

[ १४२]

www.jainelibrary.org