________________

३४४ ]

अष्टसहस्रो

[ पं० ५० कारिका ७४-७५ इति कथंचिदापेक्षिकत्वेतरानेकान्तं प्रतिपक्षप्रतिक्षेपसामर्थ्यात्सिद्धमपि' दुरारेकापाकरणार्थमाचक्षते,

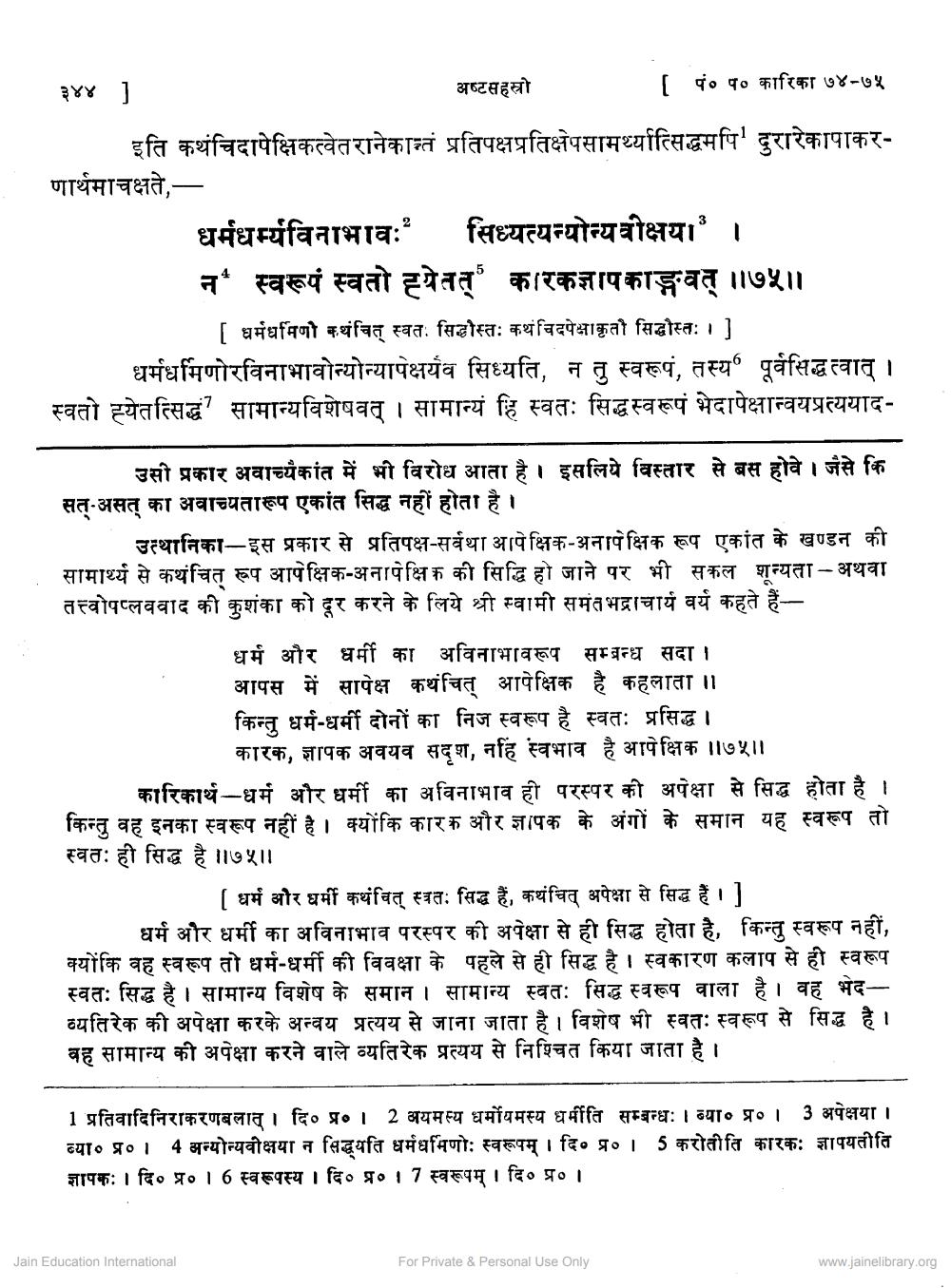

धर्मधर्म्यविनाभावः सिध्यत्यन्योन्यवीक्षया' ।। न' स्वरूपं स्वतो ह्येतत् कारकज्ञापकाङ्गवत् ॥७॥

[ धर्ममिणो कथंचित् स्वतः सिद्धोस्तः कथंचिदपेक्षाकृतो सिद्धौस्त: । ] धर्ममिणोरविनाभावोन्योन्यापेक्षयव सिध्यति, न तु स्वरूपं, तस्य' पूर्वसिद्धत्वात् । स्वतो ह्येतत्सिद्धं सामान्यविशेषवत् । सामान्यं हि स्वतः सिद्ध स्वरूपं भेदापेक्षान्वयप्रत्ययाद

उसी प्रकार अवाच्यकांत में भी विरोध आता है। इसलिये विस्तार से बस होवे । जैसे कि सत्-असत् का अवाच्यतारूप एकांत सिद्ध नहीं होता है।

उत्थानिका-इस प्रकार से प्रतिपक्ष-सर्वथा आपेक्षिक-अनापेक्षिक रूप एकांत के खण्डन की सामार्थ्य से कथंचित रूप आपेक्षिक-अनापेक्षिक की सिद्धि हो जाने पर भी सकल शून्यता- अथवा तत्त्वोपप्लववाद की कुशंका को दूर करने के लिये श्री स्वामी समंतभद्राचार्य वर्य कहते हैं

धर्म और धर्मी का अविनाभावरूप सम्बन्ध सदा। आपस में सापेक्ष कथंचित् आपेक्षिक है कहलाता ।। किन्तु धर्म-धर्मी दोनों का निज स्वरूप है स्वतः प्रसिद्ध ।

कारक, ज्ञापक अवयव सदृश, नहिं स्वभाव है आपेक्षिक ॥७५।। कारिकार्थ-धर्म और धर्मी का अविनाभाव ही परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध होता है । किन्तु वह इनका स्वरूप नहीं है। क्योंकि कारक और ज्ञापक के अंगों के समान यह स्वरूप तो स्वत: ही सिद्ध है ॥७५।।

[ धर्म और धर्मी कथंचित् स्वतः सिद्ध हैं, कथंचित् अपेक्षा से सिद्ध हैं । ] धर्म और धर्मी का अविनाभाव परस्पर की अपेक्षा से ही सिद्ध होता है, किन्तु स्वरूप नहीं, क्योंकि वह स्वरूप तो धर्म-धर्मी की विवक्षा के पहले से ही सिद्ध है। स्वकारण कलाप से ही स्वरूप स्वतः सिद्ध है। सामान्य विशेष के समान । सामान्य स्वत: सिद्ध स्वरूप वाला है। वह भेदव्यतिरेक की अपेक्षा करके अन्वय प्रत्यय से जाना जाता है। विशेष भी स्वतः स्वरूप से सिद्ध है। वह सामान्य की अपेक्षा करने वाले व्यतिरेक प्रत्यय से निश्चित किया जाता है।

1 प्रतिवादिनिराकरणबलात् । दि० प्र०। 2 अयमस्य धर्मोयमस्य धर्मीति सम्बन्धः । ब्या० प्र०। 3 अपेक्षया । ब्या०प्र०। 4 अन्योन्यवीक्षया न सिद्धयति धर्ममिणोः स्वरूपम् । दि० प्र०। 5 करोतीति कारकः ज्ञापयतीति ज्ञापकः । दि०प्र० । 6 स्वरूपस्य । दि०प्र०17 स्वरूपम् । दि० प्र० ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org