________________

६४८

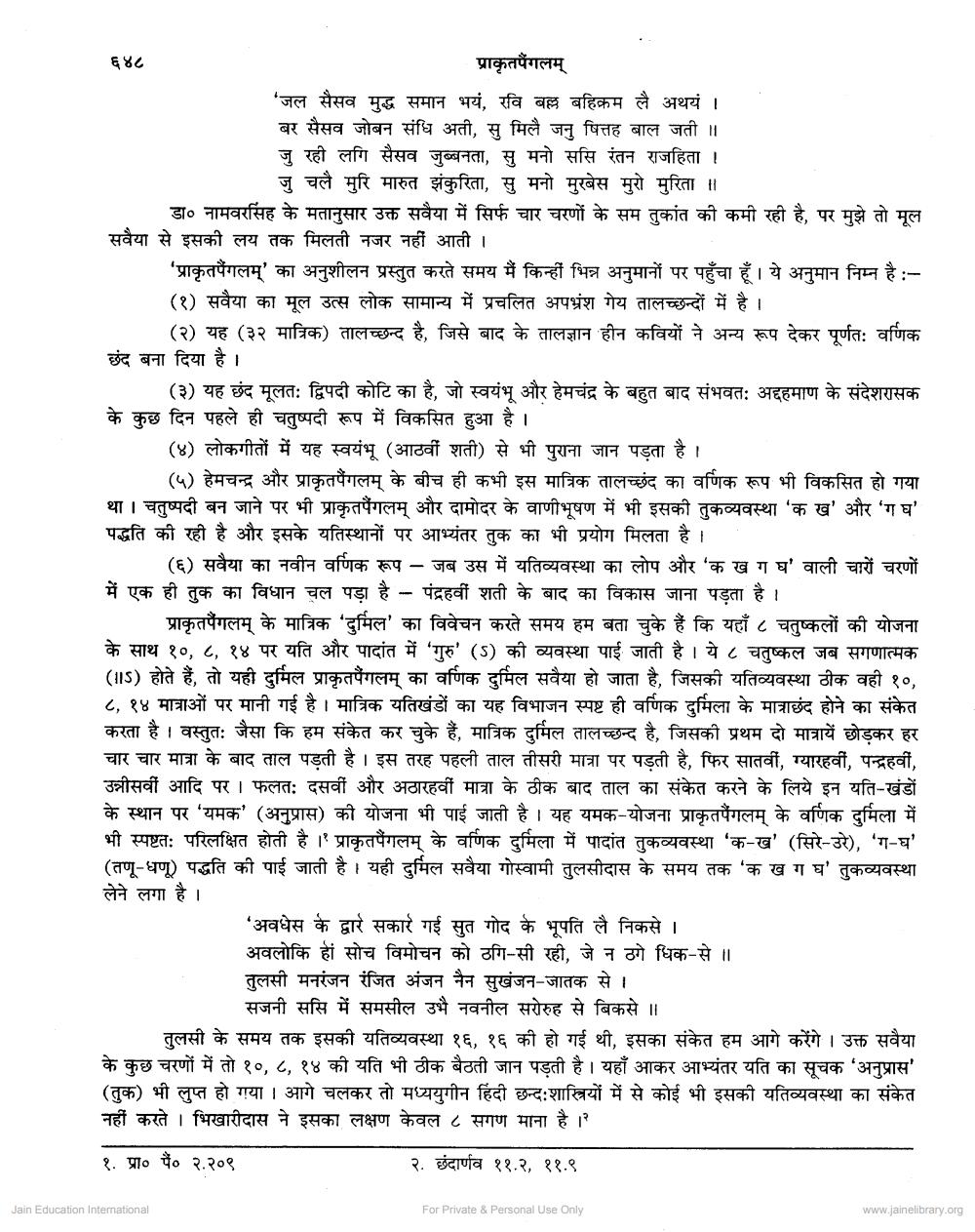

प्राकृतपैंगलम् 'जल सैसव मुद्ध समान भयं, रवि बल्ल बहिकम लै अथयं । बर सैसव जोबन संधि अती, सु मिलै जनु पित्तह बाल जती ।। जु रही लगि सैसव जुब्बनता, सु मनो ससि रंतन राजहिता ।

जु चलै मुरि मारुत झंकुरिता, सु मनो मुरबेस मुरो मुरिता ॥ डा० नामवरसिंह के मतानुसार उक्त सवैया में सिर्फ चार चरणों के सम तुकांत की कमी रही है, पर मुझे तो मूल सवैया से इसकी लय तक मिलती नजर नहीं आती ।

'प्राकृतपैंगलम्' का अनुशीलन प्रस्तुत करते समय मैं किन्हीं भिन्न अनुमानों पर पहुँचा हूँ। ये अनुमान निम्न है :(१) सवैया का मूल उत्स लोक सामान्य में प्रचलित अपभ्रंश गेय तालच्छन्दों में है।

(२) यह (३२ मात्रिक) तालच्छन्द है, जिसे बाद के तालज्ञान हीन कवियों ने अन्य रूप देकर पूर्णत: वर्णिक छंद बना दिया है।

(३) यह छंद मूलतः द्विपदी कोटि का है, जो स्वयंभू और हेमचंद्र के बहुत बाद संभवतः अद्दहमाण के संदेशरासक के कुछ दिन पहले ही चतुष्पदी रूप में विकसित हुआ है ।

(४) लोकगीतों में यह स्वयंभू (आठवीं शती) से भी पुराना जान पड़ता है।

(५) हेमचन्द्र और प्राकृतपैंगलम् के बीच ही कभी इस मात्रिक तालच्छंद का वर्णिक रूप भी विकसित हो गया था । चतुष्पदी बन जाने पर भी प्राकृतपैंगलम् और दामोदर के वाणीभूषण में भी इसकी तुकव्यवस्था ‘क ख' और 'ग घ' पद्धति की रही है और इसके यतिस्थानों पर आभ्यंतर तुक का भी प्रयोग मिलता है।

(६) सवैया का नवीन वर्णिक रूप - जब उस में यतिव्यवस्था का लोप और 'क ख ग घ' वाली चारों चरणों में एक ही तुक का विधान चल पड़ा है - पंद्रहवीं शती के बाद का विकास जाना पड़ता है।

प्राकृतपैंगलम् के मात्रिक 'दुर्मिल' का विवेचन करते समय हम बता चुके हैं कि यहाँ ८ चतुष्कलों की योजना के साथ १०, ८, १४ पर यति और पादांत में 'गुरु' (5) की व्यवस्था पाई जाती है। ये ८ चतुष्कल जब सगणात्मक (Is) होते हैं, तो यही दुर्मिल प्राकृतपैगलम् का वर्णिक दुर्मिल सवैया हो जाता है, जिसकी यतिव्यवस्था ठीक वही १०, ८, १४ मात्राओं पर मानी गई है। मात्रिक यतिखंडों का यह विभाजन स्पष्ट ही वर्णिक दुर्मिला के मात्राछंद होने का संकेत करता है । वस्तुतः जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं, मात्रिक दुर्मिल तालच्छन्द है, जिसकी प्रथम दो मात्रायें छोड़कर हर चार चार मात्रा के बाद ताल पड़ती है। इस तरह पहली ताल तीसरी मात्रा पर पड़ती है, फिर सातवीं, ग्यारहवीं, पन्द्रहवीं, उन्नीसवीं आदि पर । फलतः दसवीं और अठारहवीं मात्रा के ठीक बाद ताल का संकेत करने के लिये इन यति-खंडों के स्थान पर 'यमक' (अनुप्रास) की योजना भी पाई जाती है। यह यमक-योजना प्राकृतपैंगलम् के वर्णिक दुर्मिला में भी स्पष्टतः परिलक्षित होती है। प्राकृतपैंगलम् के वर्णिक दुर्मिला में पादांत तुकव्यवस्था 'क-ख' (सिरे-उरे), 'ग-घ' (तणू-धणू) पद्धति की पाई जाती है। यही दुर्मिल सवैया गोस्वामी तुलसीदास के समय तक 'क ख ग घ' तुकव्यवस्था लेने लगा है।

'अवधेस के द्वारे सकार गई सुत गोद के भूपति लै निकसे ।। अवलोकि हां सोच विमोचन को ठगि-सी रही, जे न ठगे धिक-से ॥ तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन-जातक से ।।

सजनी ससि में समसील उभै नवनील सरोरुह से बिकसे ॥ तुलसी के समय तक इसकी यतिव्यवस्था १६, १६ की हो गई थी, इसका संकेत हम आगे करेंगे । उक्त सवैया के कुछ चरणों में तो १०, ८, १४ की यति भी ठीक बैठती जान पड़ती है। यहाँ आकर आभ्यंतर यति का सूचक 'अनुप्रास' (तुक) भी लुप्त हो गया । आगे चलकर तो मध्ययुगीन हिंदी छन्दःशास्त्रियों में से कोई भी इसकी यतिव्यवस्था का संकेत नहीं करते । भिखारीदास ने इसका लक्षण केवल ८ सगण माना है ।२

१. प्रा० पैं० २.२०९

२. छंदार्णव ११.२, ११.९

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org