________________

अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के छन्द

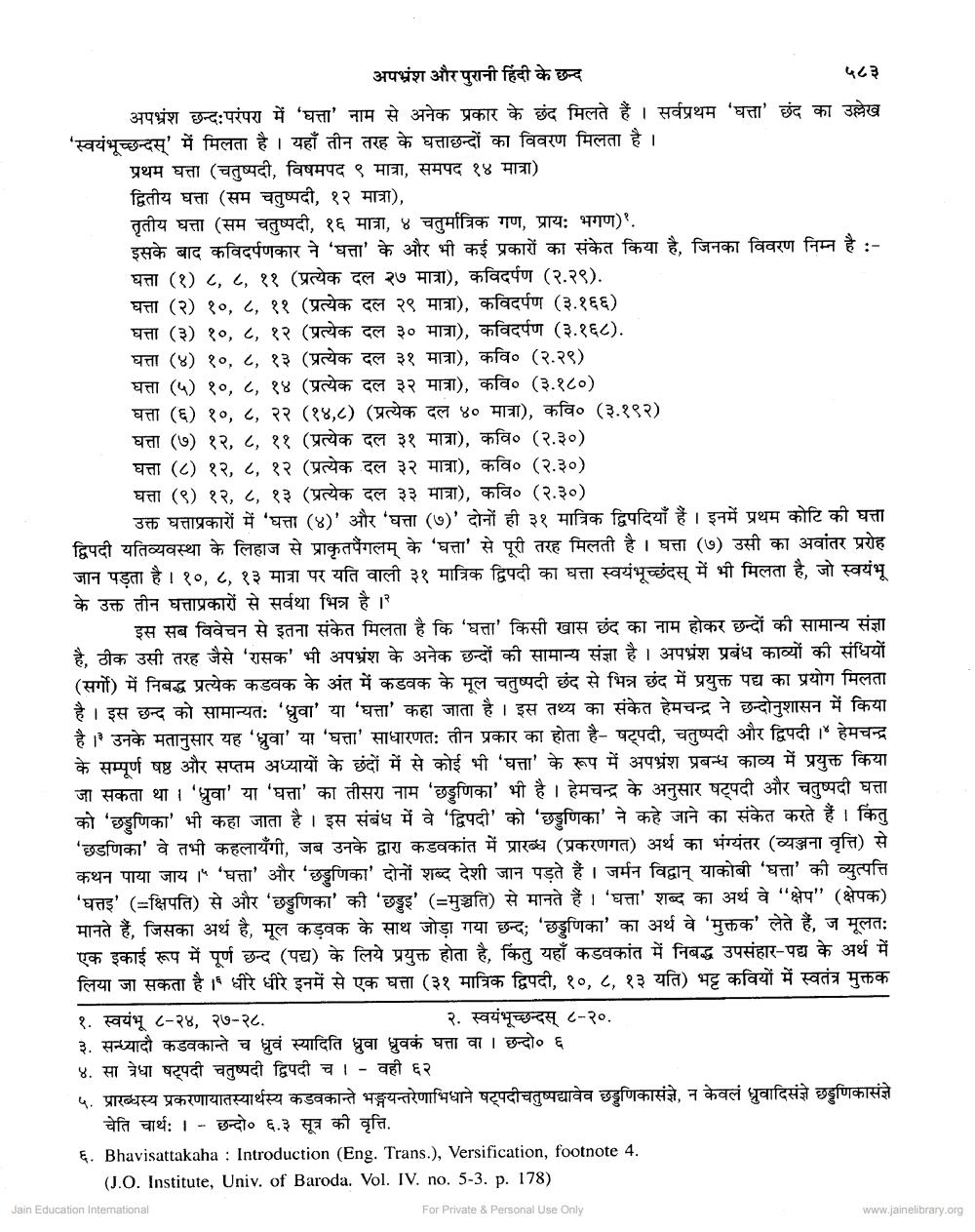

५८३ अपभ्रंश छन्दःपरंपरा में 'घत्ता' नाम से अनेक प्रकार के छंद मिलते हैं । सर्वप्रथम 'घत्ता' छंद का उल्लेख 'स्वयंभूच्छन्दस्' में मिलता है। यहाँ तीन तरह के घत्ताछन्दों का विवरण मिलता है।

प्रथम घत्ता (चतुष्पदी, विषमपद ९ मात्रा, समपद १४ मात्रा) द्वितीय घत्ता (सम चतुष्पदी, १२ मात्रा), तृतीय घत्ता (सम चतुष्पदी, १६ मात्रा, ४ चतुर्मात्रिक गण, प्रायः भगण). इसके बाद कविदर्पणकार ने 'घत्ता' के और भी कई प्रकारों का संकेत किया है, जिनका विवरण निम्न है :घत्ता (१) ८, ८, ११ (प्रत्येक दल २७ मात्रा), कविदर्पण (२.२९). घत्ता (२) १०, ८, ११ (प्रत्येक दल २९ मात्रा), कविदर्पण (३.१६६) घत्ता (३) १०, ८, १२ (प्रत्येक दल ३० मात्रा), कविदर्पण (३.१६८). घत्ता (४) १०, ८, १३ (प्रत्येक दल ३१ मात्रा), कवि० (२.२९) घत्ता (५) १०, ८, १४ (प्रत्येक दल ३२ मात्रा), कवि० (३.१८०) घत्ता (६) १०, ८, २२ (१४,८) (प्रत्येक दल ४० मात्रा), कवि० (३.१९२) घत्ता (७) १२, ८, ११ (प्रत्येक दल ३१ मात्रा), कवि० (२.३०) घत्ता (८) १२, ८, १२ (प्रत्येक दल ३२ मात्रा), कवि० (२.३०) घत्ता (९) १२, ८, १३ (प्रत्येक दल ३३ मात्रा), कवि० (२.३०)

उक्त घत्ताप्रकारों में 'घत्ता (४)' और 'घत्ता (७)' दोनों ही ३१ मात्रिक द्विपदियाँ हैं। इनमें प्रथम कोटि की घत्ता द्विपदी यतिव्यवस्था के लिहाज से प्राकृतपैंगलम् के 'घत्ता' से पूरी तरह मिलती है। घत्ता (७) उसी का अवांतर प्ररोह जान पड़ता है। १०, ८, १३ मात्रा पर यति वाली ३१ मात्रिक द्विपदी का घत्ता स्वयंभूच्छंदस् में भी मिलता है, जो स्वयंभू के उक्त तीन घत्ताप्रकारों से सर्वथा भिन्न है ।

इस सब विवेचन से इतना संकेत मिलता है कि 'घत्ता' किसी खास छंद का नाम होकर छन्दों की सामान्य संज्ञा है, ठीक उसी तरह जैसे 'रासक' भी अपभ्रंश के अनेक छन्दों की सामान्य संज्ञा है। अपभ्रंश प्रबंध काव्यों की संधियों (सर्गो) में निबद्ध प्रत्येक कडवक के अंत में कडवक के मूल चतुष्पदी छंद से भिन्न छंद में प्रयुक्त पद्य का प्रयोग मिलता है । इस छन्द को सामान्यतः 'ध्रुवा' या 'घत्ता' कहा जाता है। इस तथ्य का संकेत हेमचन्द्र ने छन्दोनुशासन में किया है। उनके मतानुसार यह 'ध्रुवा' या 'घत्ता' साधारणतः तीन प्रकार का होता है- षट्पदी, चतुष्पदी और द्विपदी । हेमचन्द्र के सम्पूर्ण षष्ठ और सप्तम अध्यायों के छंदों में से कोई भी 'घत्ता' के रूप में अपभ्रंश प्रबन्ध काव्य में प्रयुक्त किया जा सकता था । 'ध्रुवा' या 'घत्ता' का तीसरा नाम 'छडुणिका' भी है। हेमचन्द्र के अनुसार षट्पदी और चतुष्पदी घत्ता को 'छड्डुणिका' भी कहा जाता है। इस संबंध में वे 'द्विपदी' को 'छडुणिका' ने कहे जाने का संकेत करते हैं। किंतु 'छडणिका' वे तभी कहलायँगी, जब उनके द्वारा कडवकांत में प्रारब्ध (प्रकरणगत) अर्थ का भंग्यंतर (व्यञ्जना वृत्ति) से कथन पाया जाय । 'घत्ता' और 'छड्डुणिका' दोनों शब्द देशी जान पड़ते हैं । जर्मन विद्वान् याकोबी 'घत्ता' की व्युत्पत्ति 'घत्तइ' (=क्षिपति) से और 'छड्डुणिका' की 'छड्डइ' (=मुञ्चति) से मानते हैं । 'घत्ता' शब्द का अर्थ वे "क्षेप" (क्षेपक) मानते हैं, जिसका अर्थ है, मूल कड़वक के साथ जोड़ा गया छन्द; 'छड्डुणिका' का अर्थ वे 'मुक्तक' लेते हैं, ज मूलतः एक इकाई रूप में पूर्ण छन्द (पद्य) के लिये प्रयुक्त होता है, किंतु यहाँ कडवकांत में निबद्ध उपसंहार-पद्य के अर्थ में लिया जा सकता है। धीरे धीरे इनमें से एक घत्ता (३१ मात्रिक द्विपदी, १०, ८, १३ यति) भट्ट कवियों में स्वतंत्र मुक्तक १. स्वयंभू ८-२४, २७-२८.

२. स्वयंभूच्छन्दस् ८-२०. ३. सन्ध्यादौ कडवकान्ते च ध्रुवं स्यादिति ध्रुवा ध्रुवकं घत्ता वा । छन्दो० ६ ४. सा त्रेधा षट्पदी चतुष्पदी द्विपदी च । - वही ६२ ५. प्रारब्धस्य प्रकरणायातस्यार्थस्य कडवकान्ते भङ्गयन्तरेणाभिधाने षट्पदीचतुष्पद्यावेव छड्डुणिकासंज्ञे, न केवलं ध्रुवादिसंज्ञे छड्डुणिकासंज्ञे

चेति चार्थः । - छन्दो० ६.३ सूत्र की वृत्ति. ६. Bhavisattakaha : Introduction (Eng. Trans.), Versification, footnote 4.

(J.O. Institute, Univ. of Baroda. Vol. IV. no. 5-3. p. 178) Jain Education International For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org