________________

४२४

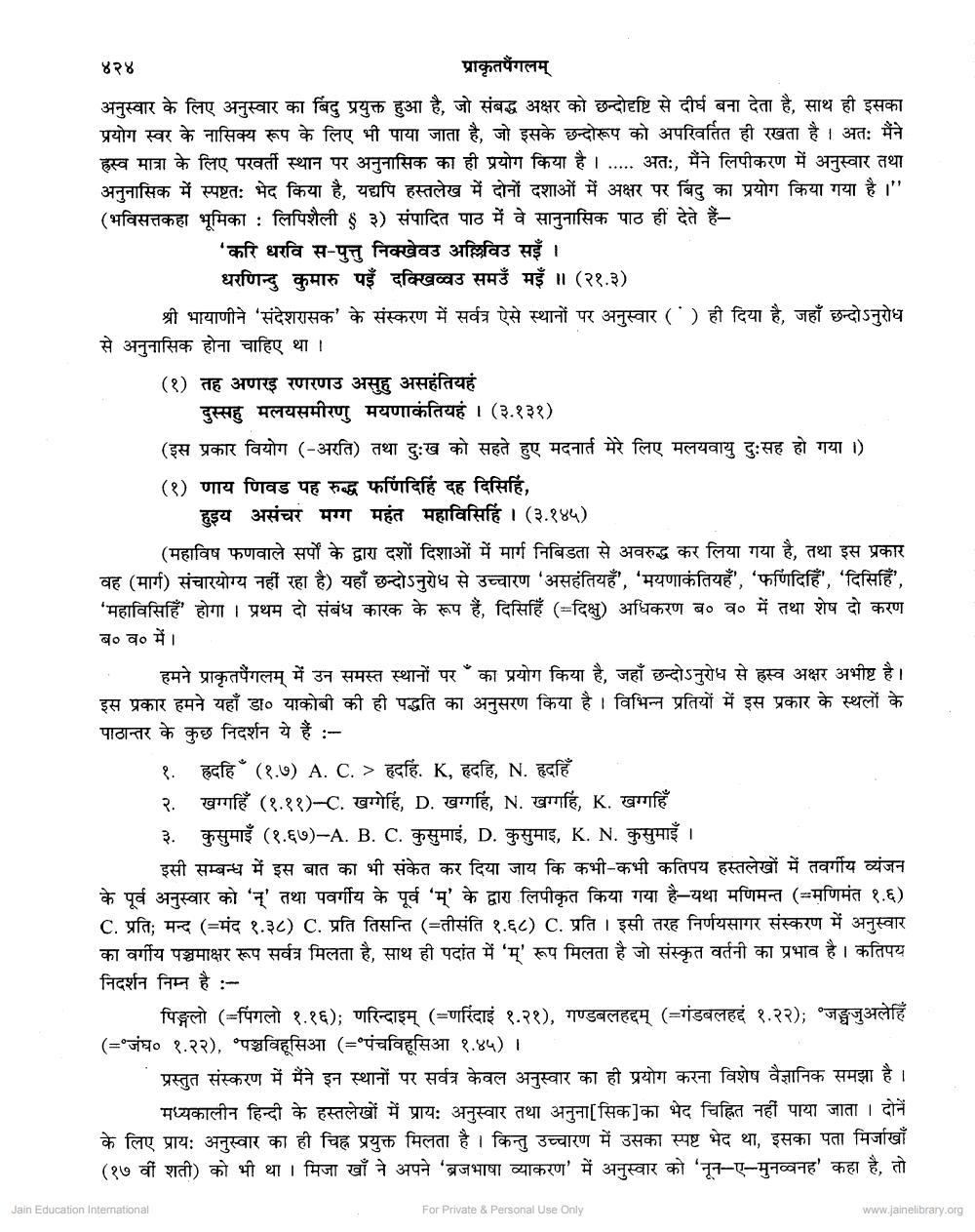

प्राकृतपेंगलम् अनुस्वार के लिए अनुस्वार का बिंदु प्रयुक्त हुआ है, जो संबद्ध अक्षर को छन्दोदृष्टि से दीर्घ बना देता है, साथ ही इसका प्रयोग स्वर के नासिक्य रूप के लिए भी पाया जाता है, जो इसके छन्दोरूप को अपरिवर्तित ही रखता है। अतः मैंने ह्रस्व मात्रा के लिए परवर्ती स्थान पर अनुनासिक का ही प्रयोग किया है। ..... अतः, मैंने लिपीकरण में अनुस्वार तथा अनुनासिक में स्पष्टतः भेद किया है, यद्यपि हस्तलेख में दोनों दशाओं में अक्षर पर बिंदु का प्रयोग किया गया है।" (भविसत्तकहा भूमिका : लिपिशैली ३) संपादित पाठ में वे सानुनासिक पाठ ही देते हैं

'करि धरवि स-पुत्तु निक्खेवउ अल्लिविउ सइँ ।

धरणिन्दु कुमारु पइँ दक्खिव्वउ समउँ मइँ ॥ (२१.३) श्री भायाणीने 'संदेशरासक' के संस्करण में सर्वत्र ऐसे स्थानों पर अनुस्वार (') ही दिया है, जहाँ छन्दोऽनुरोध से अनुनासिक होना चाहिए था । (१) तह अणरइ रणरणउ असुह असहतियहं

दुस्सहु मलयसमीरणु मयणाकंतियहं । (३.१३१) (इस प्रकार वियोग (-अरति) तथा दुःख को सहते हुए मदनात मेरे लिए मलयवायु दुःसह हो गया ।) (१) णाय णिवड पह रुद्ध फणिदिहिं दह दिसिहं,

हुइय असंचर मग्ग महंत महाविसिहिं । (३.१४५) (महाविष फणवाले सर्पो के द्वारा दशों दिशाओं में मार्ग निबिडता से अवरुद्ध कर लिया गया है, तथा इस प्रकार वह (मार्ग) संचारयोग्य नहीं रहा है) यहाँ छन्दोऽनुरोध से उच्चारण 'असहतियहँ', 'मयणाकंतियहँ', 'फणिदिहिँ', "दिसिहँ', 'महाविसिहिँ' होगा । प्रथम दो संबंध कारक के रूप हैं, दिसिहँ (-दिक्षु) अधिकरण ब०व० में तथा शेष दो करण ब० व० में।

हमने प्राकृतपैंगलम् में उन समस्त स्थानों पर का प्रयोग किया है, जहाँ छन्दोऽनुरोध से ह्रस्व अक्षर अभीष्ट है। इस प्रकार हमने यहाँ डा० याकोबी की ही पद्धति का अनुसरण किया है। विभिन्न प्रतियों में इस प्रकार के स्थलों के पाठान्तर के कुछ निदर्शन ये हैं :

१. हृदहि (१.७) A. C. > हृदहि. K, हृदहि, N. हृदहिँ २. खग्गहिँ (१.११)-C. खग्गेहि, D. खग्गहि, N. खग्गहिं, K. खग्गहिँ ३. कुसुमाइँ (१.६७)-A. B. C. कुसुमाई, D. कुसुमाइ, K. N. कुसुमाइँ ।

इसी सम्बन्ध में इस बात का भी संकेत कर दिया जाय कि कभी-कभी कतिपय हस्तलेखों में तवर्गीय व्यंजन के पूर्व अनुस्वार को 'न्' तथा पवर्गीय के पूर्व 'म्' के द्वारा लिपीकृत किया गया है-यथा मणिमन्त (=मणिमंत १.६) C. प्रति; मन्द (=मंद १.३८) C. प्रति तिसन्ति (=तीसंति १.६८) C. प्रति । इसी तरह निर्णयसागर संस्करण में अनुस्वार का वर्गीय पञ्चमाक्षर रूप सर्वत्र मिलता है, साथ ही पदांत में 'म्' रूप मिलता है जो संस्कृत वर्तनी का प्रभाव है। कतिपय निदर्शन निम्न है :

पिङ्गलो (-पिंगलो १.१६); णरिन्दाइम् (=णरिंदाई १.२१), गण्डबलहद्दम् (=गंडबलहदं १.२२); °जङ्घजुअलेहिँ (= जंघ० १.२२), 'पञ्चविहूसिआ (= पंचविहूसिआ १.४५) ।

प्रस्तुत संस्करण में मैंने इन स्थानों पर सर्वत्र केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करना विशेष वैज्ञानिक समझा है।

मध्यकालीन हिन्दी के हस्तलेखों में प्रायः अनुस्वार तथा अनुना[सिक]का भेद चिह्नित नहीं पाया जाता । दोनें के लिए प्रायः अनुस्वार का ही चिह्न प्रयुक्त मिलता है। किन्तु उच्चारण में उसका स्पष्ट भेद था, इसका पता मिर्जाखाँ (१७ वीं शती) को भी था । मिजा खाँ ने अपने 'ब्रजभाषा व्याकरण' में अनुस्वार को 'नून-ए-मुनव्वनह' कहा है, तो

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org