Book Title: Jain Dharm ka Leshya Siddhant Ek Manovaigyanik Vimarsh Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 4

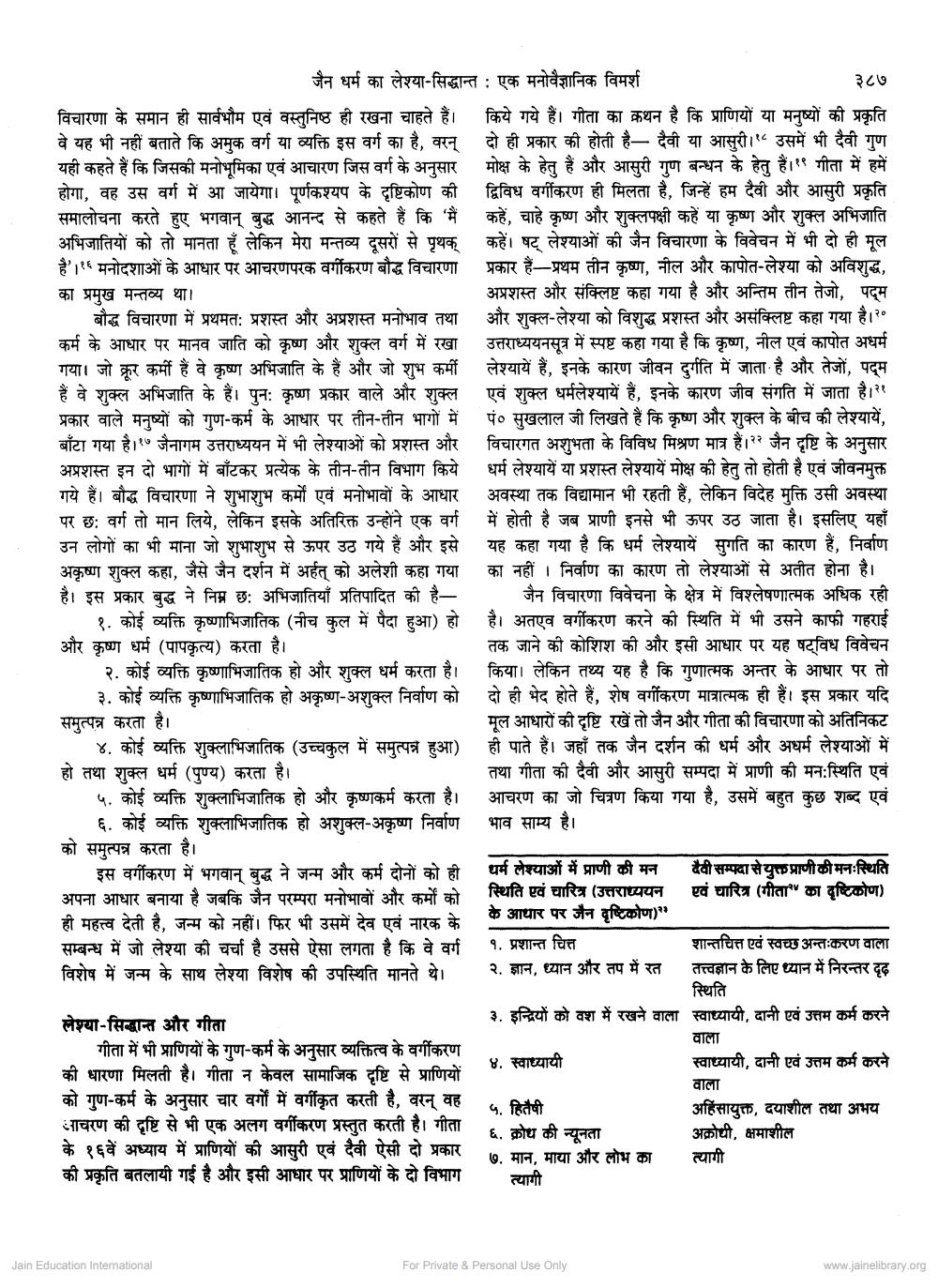

________________ जैन धर्म का लेश्या-सिद्धान्त : एक मनोवैज्ञानिक विमर्श ३८७ विचारणा के समान ही सार्वभौम एवं वस्तुनिष्ठ ही रखना चाहते हैं। किये गये हैं। गीता का कथन है कि प्राणियों या मनुष्यों की प्रकृति वे यह भी नहीं बताते कि अमुक वर्ग या व्यक्ति इस वर्ग का है, वरन् दो ही प्रकार की होती है- दैवी या आसुरी।८ उसमें भी दैवी गण यही कहते हैं कि जिसकी मनोभूमिका एवं आचारण जिस वर्ग के अनुसार मोक्ष के हेतु हैं और आसुरी गुण बन्धन के हेतु हैं। १९ गीता में हमें होगा, वह उस वर्ग में आ जायेगा। पूर्णकश्यप के दृष्टिकोण की द्विविध वर्गीकरण ही मिलता है, जिन्हें हम दैवी और आसुरी प्रकृति समालोचना करते हुए भगवान् बुद्ध आनन्द से कहते हैं कि 'मैं कहें, चाहे कृष्ण और शुक्लपक्षी कहें या कृष्ण और शुक्ल अभिजाति अभिजातियों को तो मानता हूँ लेकिन मेरा मन्तव्य दूसरों से पृथक् कहें। षट् लेश्याओं की जैन विचारणा के विवेचन में भी दो ही मूल है'।१६ मनोदशाओं के आधार पर आचरणपरक वर्गीकरण बौद्ध विचारणा प्रकार हैं-प्रथम तीन कृष्ण, नील और कापोत-लेश्या को अविशुद्ध, का प्रमुख मन्तव्य था। अप्रशस्त और संक्लिष्ट कहा गया है और अन्तिम तीन तेजो, पद्म बौद्ध विचारणा में प्रथमतः प्रशस्त और अप्रशस्त मनोभाव तथा और शुक्ल-लेश्या को विशुद्ध प्रशस्त और असंक्लिष्ट कहा गया है।२० कर्म के आधार पर मानव जाति को कृष्ण और शुक्ल वर्ग में रखा उत्तराध्ययनसूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण, नील एवं कापोत अधर्म गया। जो क्रूर कर्मी हैं वे कृष्ण अभिजाति के हैं और जो शुभ कर्मी लेश्यायें हैं, इनके कारण जीवन दुर्गति में जाता है और तेजों, पद्म हैं वे शुक्ल अभिजाति के हैं। पुन: कृष्ण प्रकार वाले और शुक्ल एवं शुक्ल धर्मलेश्यायें हैं, इनके कारण जीव संगति में जाता है।२१ प्रकार वाले मनुष्यों को गुण-कर्म के आधार पर तीन-तीन भागों में पं० सुखलाल जी लिखते हैं कि कृष्ण और शुक्ल के बीच की लेश्यायें, बाँटा गया है। जैनागम उत्तराध्ययन में भी लेश्याओं को प्रशस्त और विचारगत अशुभता के विविध मिश्रण मात्र हैं।२२ जैन दृष्टि के अनुसार अप्रशस्त इन दो भागों में बाँटकर प्रत्येक के तीन-तीन विभाग किये धर्म लेश्यायें या प्रशस्त लेश्यायें मोक्ष की हेतु तो होती है एवं जीवनमुक्त गये हैं। बौद्ध विचारणा ने शुभाशुभ कर्मों एवं मनोभावों के आधार अवस्था तक विद्यामान भी रहती हैं, लेकिन विदेह मुक्ति उसी अवस्था पर छ: वर्ग तो मान लिये, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने एक वर्ग में होती है जब प्राणी इनसे भी ऊपर उठ जाता है। इसलिए यहाँ उन लोगों का भी माना जो शुभाशुभ से ऊपर उठ गये हैं और इसे यह कहा गया है कि धर्म लेश्यायें सुगति का कारण हैं, निर्वाण अकृष्ण शुक्ल कहा, जैसे जैन दर्शन में अर्हत् को अलेशी कहा गया का नहीं । निर्वाण का कारण तो लेश्याओं से अतीत होना है। है। इस प्रकार बुद्ध ने निम्न छ: अभिजातियाँ प्रतिपादित की है जैन विचारणा विवेचना के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक अधिक रही १. कोई व्यक्ति कृष्णाभिजातिक (नीच कुल में पैदा हुआ) हो है। अतएव वर्गीकरण करने की स्थिति में भी उसने काफी गहराई और कृष्ण धर्म (पापकृत्य) करता है। तक जाने की कोशिश की और इसी आधार पर यह षट्विध विवेचन २. कोई व्यक्ति कृष्णाभिजातिक हो और शुक्ल धर्म करता है। किया। लेकिन तथ्य यह है कि गुणात्मक अन्तर के आधार पर तो ३. कोई व्यक्ति कृष्णाभिजातिक हो अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण को दो ही भेद होते हैं, शेष वर्गीकरण मात्रात्मक ही हैं। इस प्रकार यदि समुत्पन्न करता है। मूल आधारों की दृष्टि रखें तो जैन और गीता की विचारणा को अतिनिकट ४. कोई व्यक्ति शुक्लाभिजातिक (उच्चकुल में समुत्पन्न हुआ) ही पाते हैं। जहाँ तक जैन दर्शन की धर्म और अधर्म लेश्याओं में हो तथा शुक्ल धर्म (पुण्य) करता है। तथा गीता की देवी और आसुरी सम्पदा में प्राणी की मन:स्थिति एवं ५. कोई व्यक्ति शुक्लाभिजातिक हो और कृष्णकर्म करता है। आचरण का जो चित्रण किया गया है, उसमें बहुत कुछ शब्द एवं ६. कोई व्यक्ति शुक्लाभिजातिक हो अशुक्ल-अकृष्ण निर्वाण भाव साम्य है। को समुत्पन्न करता है। इस वर्गीकरण में भगवान् बुद्ध ने जन्म और कर्म दोनों को ही। धर्म लेश्याओं में प्राणी की मन दैवी सम्पदा से युक्तप्राणीकीमनःस्थिति अपना आधार बनाया है जबकि जैन परम्परा मनोभावों और कर्मों को। स्थिति एवं चारित्र (उत्तराध्ययन एवं चारित्र (गीता" का दृष्टिकोण) ही महत्त्व देती है, जन्म को नहीं। फिर भी उसमें देव एवं नारक के के आधार पर जैन दृष्टिकोण)" सम्बन्ध में जो लेश्या की चर्चा है उससे ऐसा लगता है कि वे वर्ग शान्तचित्त एवं स्वच्छ अन्तःकरण वाला विशेष में जन्म के साथ लेश्या विशेष की उपस्थिति मानते थे। २. ज्ञान, ध्यान और तप में रत तत्त्वज्ञान के लिए ध्यान में निरन्तर दढ़ स्थिति लेश्या-सिद्धान्त और गीता ३. इन्द्रियों को वश में रखने वाला स्वाध्यायी, दानी एवं उत्तम कर्म करने वाला गीता में भी प्राणियों के गुण-कर्म के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण की धारणा मिलती है। गीता न केवल सामाजिक दृष्टि से प्राणियों ४. स्वाध्यायी स्वाध्यायी, दानी एवं उत्तम कर्म करने वाला को गुण-कर्म के अनुसार चार वर्गों में वर्गीकृत करती है, वरन् वह ५. हितैषी अहिंसायुक्त, दयाशील तथा अभय आचरण की दृष्टि से भी एक अलग वर्गीकरण प्रस्तुत करती है। गीता ६. क्रोध की न्यूनता अक्रोधी, क्षमाशील के १६वें अध्याय में प्राणियों की आसुरी एवं दैवी ऐसी दो प्रकार ७. मान, माया और लोभ का त्यागी की प्रकृति बतलायी गई है और इसी आधार पर प्राणियों के दो विभाग त्यागी Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20