Book Title: Jain Darshan me Naitik Mulyankan ka Vishay Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 5

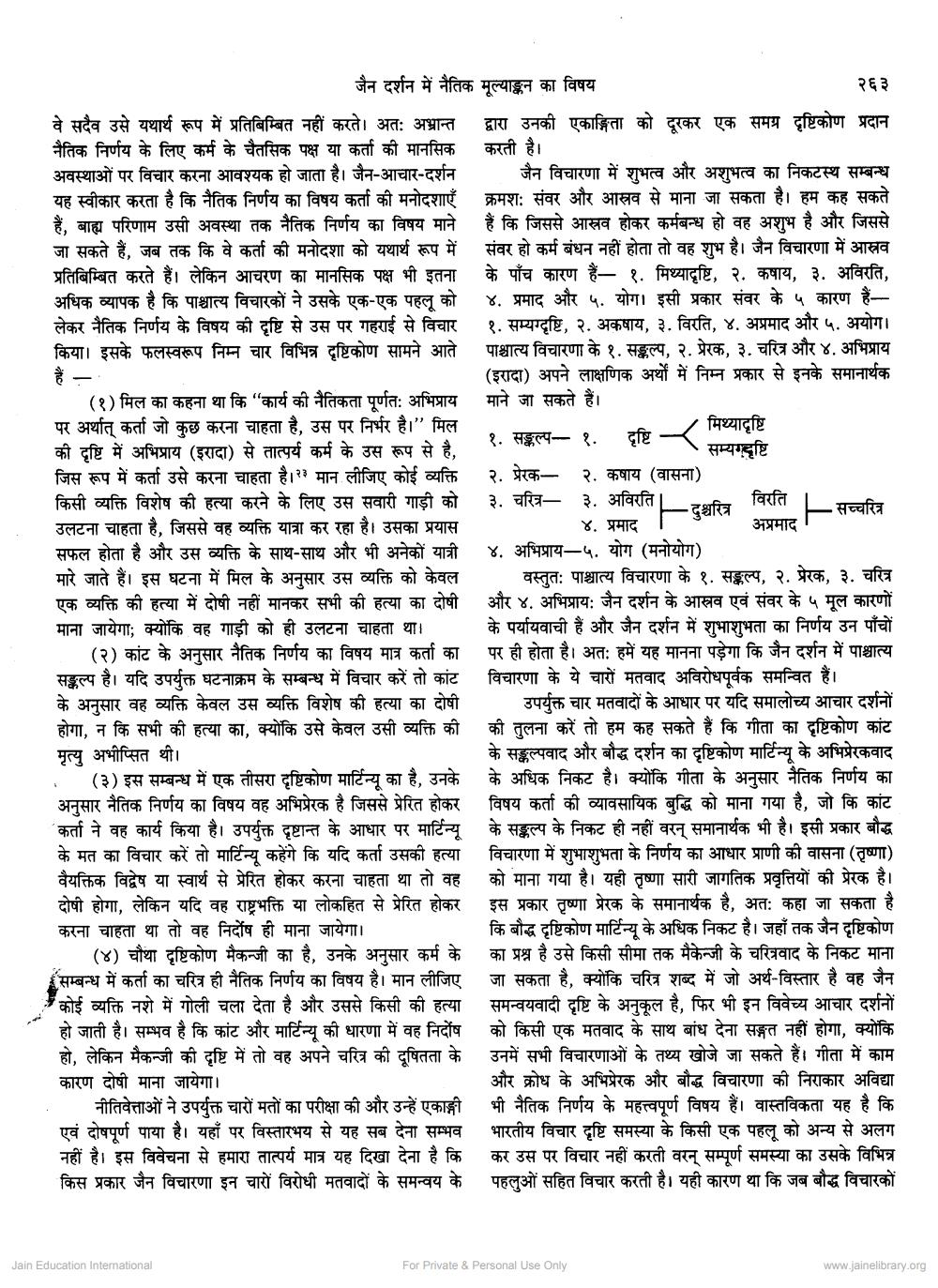

________________ जैन दर्शन में नैतिक मूल्याङ्कन का विषय वे सदैव उसे यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित नहीं करते। अतः अभ्रान्त नैतिक निर्णय के लिए कर्म के चैतसिक पक्ष या कर्ता की मानसिक अवस्थाओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। जैन आचार- दर्शन यह स्वीकार करता है कि नैतिक निर्णय का विषय कर्ता की मनोदशाएँ हैं, बाह्य परिणाम उसी अवस्था तक नैतिक निर्णय का विषय माने जा सकते हैं, जब तक कि वे कर्ता की मनोदशा को यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित करते हैं। लेकिन आचरण का मानसिक पक्ष भी इतना अधिक व्यापक है कि पाश्चात्य विचारकों ने उसके एक-एक पहलू को लेकर नैतिक निर्णय के विषय की दृष्टि से उस पर गहराई से विचार किया। इसके फलस्वरूप निम्न चार विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं (१) मिल का कहना था कि "कार्य की नैतिकता पूर्णतः अभिप्राय पर अर्थात् कर्ता जो कुछ करना चाहता है, उस पर निर्भर है।" मिल की दृष्टि में अभिप्राय ( इरादा ) से तात्पर्य कर्म के उस रूप से है, जिस रूप में कर्ता उसे करना चाहता है।" मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करने के लिए उस सवारी गाड़ी को उलटना चाहता है, जिससे वह व्यक्ति यात्रा कर रहा है। उसका प्रयास सफल होता है और उस व्यक्ति के साथ-साथ और भी अनेकों यात्री मारे जाते हैं। इस घटना में मिल के अनुसार उस व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति की हत्या में दोषी नहीं मानकर सभी की हत्या का दोषी माना जायेगा; क्योंकि वह गाड़ी को ही उलटना चाहता था। (२) कांट के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय मात्र कर्ता का सङ्कल्प है। यदि उपर्युक्त घटनाक्रम के सम्बन्ध में विचार करें तो कांट के अनुसार वह व्यक्ति केवल उस व्यक्ति विशेष की हत्या का दोषी होगा, न कि सभी की हत्या का, क्योंकि उसे केवल उसी व्यक्ति की मृत्यु अभीप्सित थी । (३) इस सम्बन्ध में एक तीसरा दृष्टिकोण मार्टिन्यू का है, उनके अनुसार नैतिक निर्णय का विषय वह अभिप्रेरक है जिससे प्रेरित होकर कर्ता ने वह कार्य किया है। उपर्युक्त दृष्टान्त के आधार पर मार्टिन्यू के मत का विचार करें तो मार्टिन्यू कहेंगे कि यदि कर्ता उसकी हत्या वैयक्तिक विद्वेष या स्वार्थ से प्रेरित होकर करना चाहता था तो वह दोषी होगा, लेकिन यदि वह राष्ट्रभक्ति या लोकहित से प्रेरित होकर करना चाहता था तो वह निर्दोष ही माना जायेगा । (४) चौथा दृष्टिकोण मैकन्जी का है, उनके अनुसार कर्म के (सम्बन्ध में कर्ता का चरित्र ही नैतिक निर्णय का विषय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशे में गोली चला देता है और उससे किसी की हत्या हो जाती है। सम्भव है कि कांट और मार्टिन्यू की धारणा में वह निर्दोष हो, लेकिन मैकन्जी की दृष्टि में तो वह अपने चरित्र की दुषितता के कारण दोषी माना जायेगा। नीतिवेत्ताओं ने उपर्युक्त चारों मतों का परीक्षा की और उन्हें एकाङ्गी एवं दोषपूर्ण पाया है यहाँ पर विस्तारभय से यह सब देना सम्भव नहीं है। इस विवेचना से हमारा तात्पर्य मात्र यह दिखा देना है कि किस प्रकार जैन विचारणा इन चारों विरोधी मतवादों के समन्वय के Jain Education International २६३ द्वारा उनकी एकाङ्गिता को दूरकर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। जैन विचारणा में शुभत्व और अशुभत्व का निकटस्थ सम्बन्ध क्रमशः संवर और आस्रव से माना जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जिससे आस्रव होकर कर्मबन्ध हो वह अशुभ है और जिससे संवर हो कर्म बंधन नहीं होता तो वह शुभ है। जैन विचारणा में आस्रव के पाँच कारण हैं— १. मिध्यादृष्टि २. कषाय, ३. अविरति ४. प्रमाद और ५. योग। इसी प्रकार संबर के ५ कारण हैं— १. सम्यग्दृष्टि, २. अकषाय, ३. विरति, ४. अप्रमाद और ५. अयोग | पाश्चात्य विचारणा के १. सङ्कल्प, २. प्रेरक, ३. चरित्र और ४. अभिप्राय (इरादा) अपने लाक्षणिक अर्थों में निम्न प्रकार से इनके समानार्थक माने जा सकते हैं। , १. सङ्कल्प- १. २. प्रेरक २. ३. चरित्र ३ - दृष्टि कषाय (वासना) अविरति । मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि For Private & Personal Use Only — दुश्चरित्र विरति अप्रमाद सच्चरित्र ४. प्रमाद ४. अभिप्राय - ५. योग (मनोयोग ) वस्तुतः पाश्चात्य विचारणा के १. सङ्कल्प, २. प्रेरक, ३. चरित्र और ४, अभिप्रायः जैन दर्शन के आसव एवं संवर के ५ मूल कारणों के पर्यायवाची हैं और जैन दर्शन में शुभाशुभता का निर्णय उन पाँचों पर ही होता है अतः हमें यह मानना पड़ेगा कि जैन दर्शन में पाश्चात्य विचारणा के ये चारों मतवाद अविरोधपूर्वक समन्वित हैं। उपर्युक्त चार मतवादों के आधार पर यदि समालोच्य आचार दर्शनों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि गीता का दृष्टिकोण कांट के सङ्कल्पवाद और बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण मार्टिन्यू के अभिप्रेरकवाद के अधिक निकट है। क्योंकि गीता के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय कर्ता की व्यावसायिक बुद्धि को माना गया है, जो कि कांट के सङ्कल्प के निकट ही नहीं वरन् समानार्थक भी है। इसी प्रकार बौद्ध विचारणा में शुभाशुभता के निर्णय का आधार प्राणी की वासना (तृष्णा) को माना गया है। यही तृष्णा सारी जागतिक प्रवृत्तियों की प्रेरक है। इस प्रकार तृष्णा प्रेरक के समानार्थक है, अतः कहा जा सकता है कि बौद्ध दृष्टिकोण मार्टिन्यू के अधिक निकट है जहाँ तक जैन दृष्टिकोण का प्रश्न है उसे किसी सीमा तक मैकेन्जी के चरित्रवाद के निकट माना जा सकता है, क्योंकि चरित्र शब्द में जो अर्थ-विस्तार है वह जैन समन्वयवादी दृष्टि के अनुकूल है, फिर भी इन विवेच्य आचार दर्शनों को किसी एक मतवाद के साथ बांध देना सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि उनमें सभी विचारणाओं के तथ्य खोजे जा सकते हैं। गीता में काम और क्रोध के अभिप्रेरक और बौद्ध विचारणा की निराकार अविद्या भी नैतिक निर्णय के महत्वपूर्ण विषय हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय विचार दृष्टि समस्या के किसी एक पहलू को अन्य से अलग कर उस पर विचार नहीं करती वरन् सम्पूर्ण समस्या का उसके विभिन्न पहलुओं सहित विचार करती है। यही कारण था कि जब बौद्ध विचारकों www.jainelibrary.org.Page Navigation

1 ... 3 4 5 6 7 8