________________

रूपों में परम्परया या प्रतिपादित बाह्य तप का लक्ष्य मन नी साधना का अनिवार्य अंगहै। बह जन सस्कृति का तथा इन्द्रियों का ऐसा अनुशासन, नियमन एवं नियन्त्रण एक व्यवस्थित विधान है। जनेतर मनीषियो ने भी यह करना है कि जिससे वे साधक की साधना मे बाधक नही, तय मान्य किया है और यह भी कि अतिम तीर्थकर वरन् साधक हों।

भगवान महावीर के हाथो ही इस तप मार्ग का पूर्ण एव दूसरे शब्दों में, हम अपनी देह एवं इन्द्रियों के दासन

चरम विकास हुपा, वह अपनी पूर्णता एवं प्रोढ़ता को प्राप्त बने रह कर उन्हें ही अपने दास बना लें, उन्हे अपने अधीन हुप्रा। दूसरी शती ई० के जैनाचार्य समन्तभद्र स्वामि के एवं वश में ऐसा कर लें कि उनकी मार से सवा निश्चित हो जाये। यहां भी शक्तिस्तपीत लगा कर प्राचार्यों

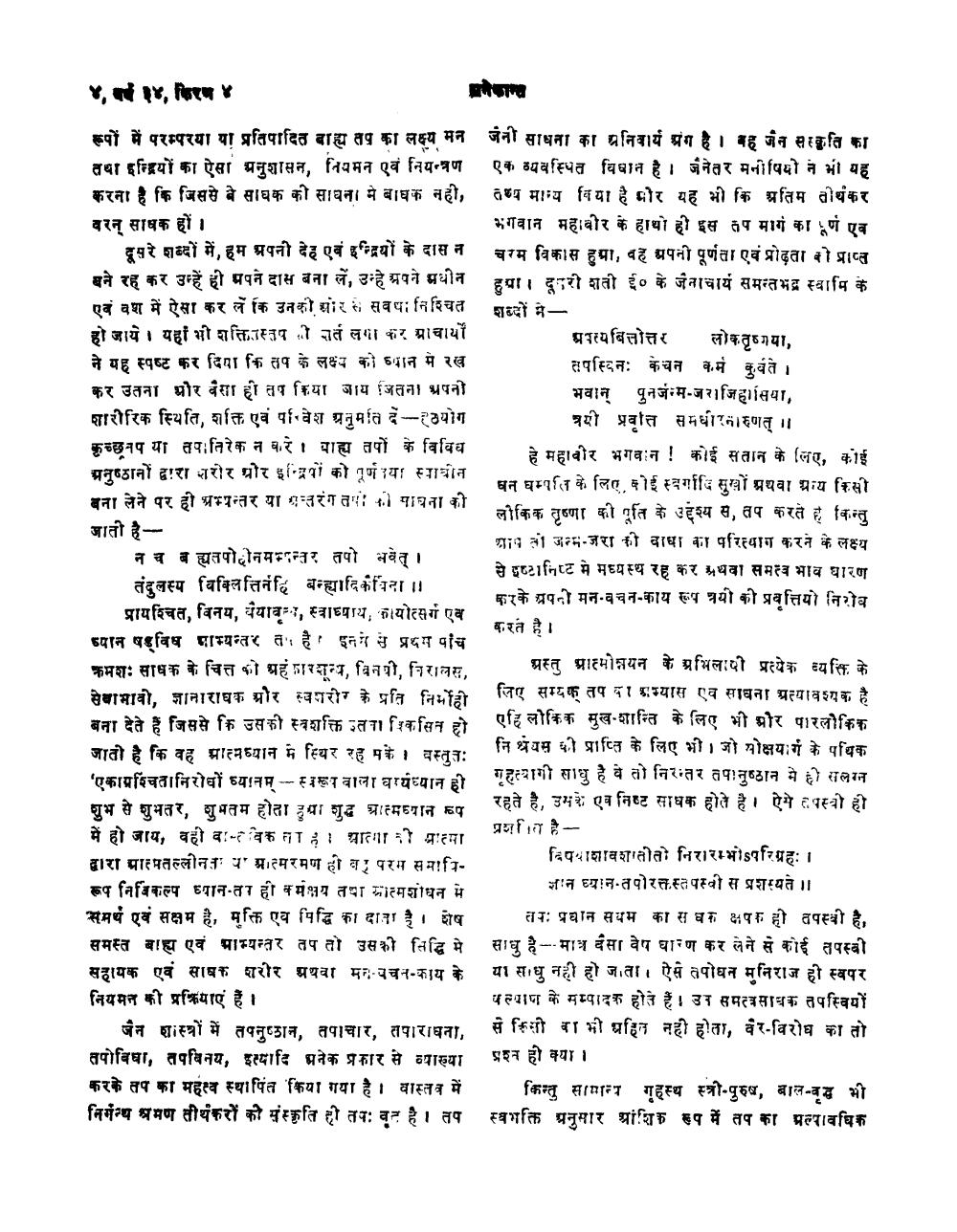

प्रात्यबित्तोत्तर लोकतृष्णया, ने यह स्पष्ट कर दिया कि तप के लक्ष्य को ध्यान में रख

तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते । कर उतना भोर वैसा ही तप किया जाय जितना अपनी

भवान् पुनर्जन्म-जराजिहासिया, शारीरिक स्थिति, शक्ति एवं परिवेश अनुमति दें-हठयोग

त्रयी प्रवृत्ति समधीरनारुणत् ।। कृच्छ नप या तपातिरेक न करे। बाह्य तपों के विविध

हे महावीर भगवान ! कोई संतान के लिए, कोई अनुष्ठानों द्वारा शरीर पोर इन्द्रिपों को पूर्ण या स्पाबीन

धन घम्पत्ति के लिए कोई स्वर्गादि सुखों अथवा अन्य किसी बना लेने पर ही अभ्यन्तर या अन्तरंग तप की पाघना की

लौकिक तृष्णा की पूर्ति के उद्देश्य से, तप करते है किन्तु जाती है

पापली जन्म-जरा की वाधा का परित्याग करने के लक्ष्य न च बातपोदीनमान्तर तपो भवेत् ।

से इष्टानिष्ट मे मध्यस्थ रह कर अथवा समत्व भाव धारण तंदूलस्प विक्लित्तिनहि बन्ह्यादिकविना ।।

करके अपनी मन-वचन-काय रूप त्रयी की प्रवृत्तियो निशेव प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग एवं ध्यान षविध माभ्यन्तर त है। इनमें से प्रथम पांच क्रमशः साधक के चित्त को अहंकार सन्ध, विनयी, निरालस,

अस्तु प्रात्मोन्नयन के अभिलापी प्रत्येक व्यक्ति के सेवाभावी, ज्ञानाराषक और स्वारीर के प्रति निर्मोही

लिए सम्यक् तप दाभ्यास एव साधना अत्यावश्यक है बना देते हैं जिससे कि उसकी स्वशक्ति इतना विकसित हो एहि लोकिक मुख-शान्ति के लिए भी और पारलौकिक जाती है कि वह प्रात्मध्यान में स्थिर रह सके। वस्तुतः

नियम की प्राप्ति के लिए भी। जो मोक्षयार्ग के पथिक 'एकाग्रश्चितानिरोधों ध्यानम् -- स्वरूप वाला वार्यध्यान ही

महत्यागी साधु है वे तो निरन्तर तपानुष्ठान मे ही सलग्न शुभ से शुभतर, शुभतम होता इमा शुद्ध प्रात्मध्यान रूप

रहते है, उमरे एव निष्ट साधक होते है। ऐसे तपस्वी ही

प्रति हैमें हो जाय, वही वा- विकता है। ग्रात्मा की प्रात्मा द्वारा पात्मतल्लीनता पात्मरमण ही वा परम समाधि

विपाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । रूप निर्विकल्प ध्यान-ता ही क्मक्षय तथा सात्मशोधन में

ज्ञान ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ।। समर्थ एवं सक्षम है, मुक्ति एव पिद्धि का दाता है। शेष तरः प्रधान सयम का स धक क्षपाही तपस्थी है, समस्त बाह्य एवं पाभ्यन्तर तप तो उसकी सिद्धि मे साधु है--मात्र देसा वेष धारण कर लेने से कोई तपस्वी सहायक एवं साधक शरीर अथवा मन-वचन-काय के या साधु नही हो जाता। ऐसे तपोधन मुनिराज ही स्वपर नियमन की प्रक्रियाएं हैं।

पल्याण के सम्पादक होते हैं। उस समत्वसाधक तपस्वियों जैन शास्त्रों में तपनुष्ठान, तपाचार, तपाराधना,

से किसी का भी अहिल नही होता, वर-विरोध का तो तपोविधा, तपविनय, इत्यादि अनेक प्रकार से व्याख्या प्रश्न ही क्या। करके तप का महत्व स्थापित किया गया है। वास्तव में किन्तु सामान्य गृहस्थ स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध भी निर्मन्य श्रमण तीर्थंकरों को संस्कृति ही तपः क्ट है। तप स्वक्ति अनुसार प्रांशिक रूप में तप का प्रत्यावधिक