________________

जैन तर्क में हनुमान

[ख] कार्य

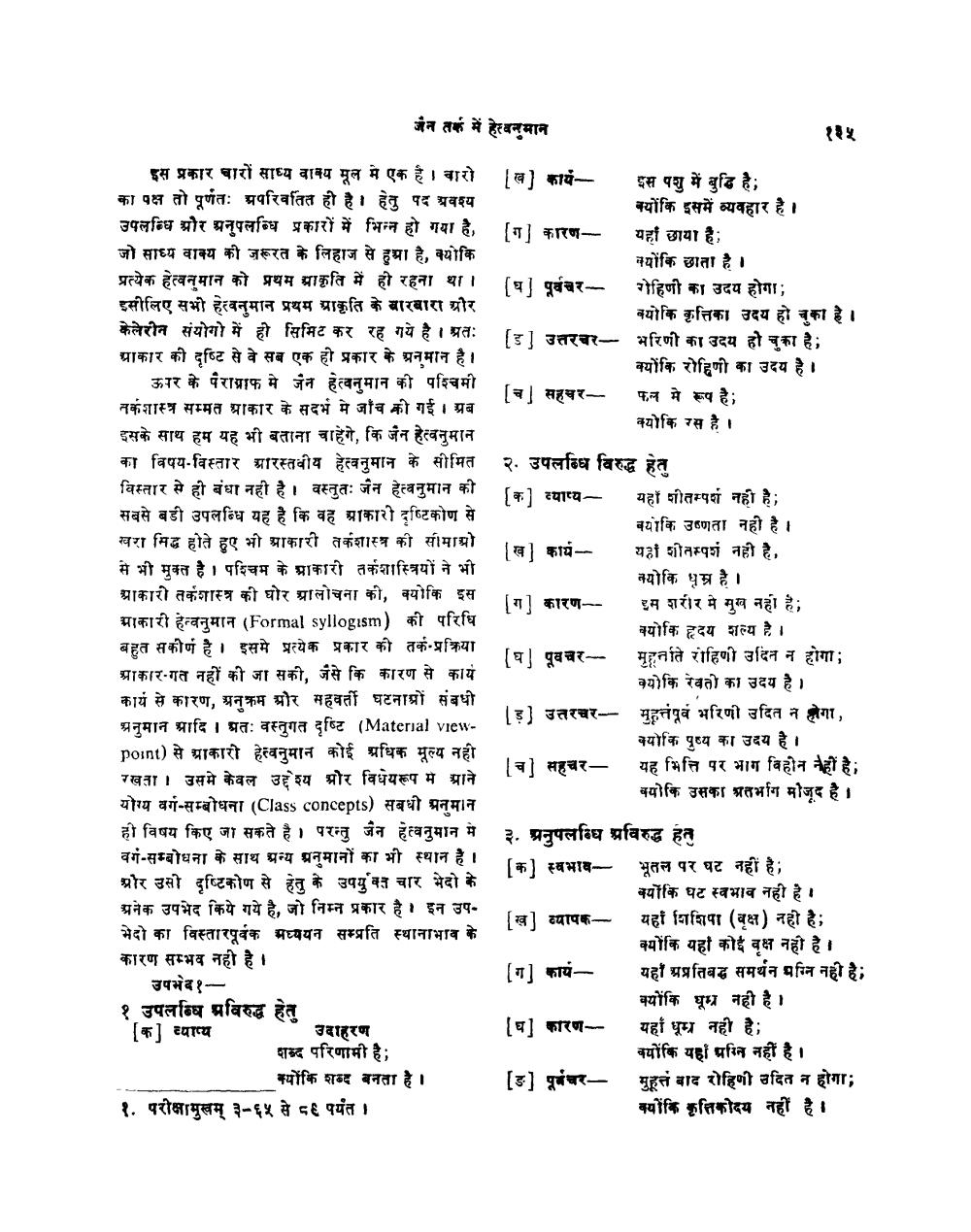

इस प्रकार चारों साध्य वाक्य मूल मे एक है। वारो का पक्ष तो पूर्णतः अपरिवर्तित ही है। हेतु पद उपलब्धि और अनुपलब्धि प्रकारों में भिन्न हो गया है, [ग] कारणजो साध्य वाक्य की जरूरत के लिहाज से हुआ है, क्योकि प्रत्येक हेत्वनुमान को प्रथम प्रकृति में ही रहना था । इसीलिए सभी हेत्वनुमान प्रथम प्राकृति के बारबारा श्रीर केलेरीन संयोगो में हो सिमट कर रह गये है त प्रकार की दृष्टि से वे सब एक हो प्रकार के अनुमान है।

[घ] पूर्वचर

[5] उत्तरचर -

[4] सहचर

ऊपर के पैराग्राफ में जन हेत्वनुमान की पश्चिमी तर्कशास्त्र सम्मत प्राकार के सदर्भ मे जाँच की गई। अब इसके साथ हम यह भी बताना चाहेंगे, कि जैन हेत्वनुमान का विषय-विस्तार आरस्तवीय हेत्वनुमान के सीमित विस्तार से ही बंधा नहीं है। वस्तुतः जैन हेत्वनुमान की सबसे बडी उपलब्धि यह है कि वह आकारी दृष्टिकोण से रामिड होते हुए भी प्राकारी तर्कशास्त्र की समायो से भी मुक्त है। पश्चिम के प्राकारी तर्कशास्त्रियों ने भी आकारी तर्कशास्त्र की पोर घालोचना की, क्योकि इस आकारी हेत्वनुमान (Formal syllogism ) की परिधि बहुत सकी है। इसमे प्रत्येक प्रकार की तर्क-प्रक्रिया श्राकार गत नहीं की जा सकी, जैसे कि कारण से कार्य कार्य से कारण, अनुक्रम और महवर्ती घटनाओं संबंधी अनुमान आदि । अतः वस्तुगत दृष्टि (Material viewpoint) से प्राकारी हेत्वनुमान कोई अधिक मूल्य नही रखा उसमें केवल उद्देश्य और वियरूप में पाने योग्य वर्ग-सम्बोधना (Class concepts) सबंधी धनुमान ही विषय किए जा सकते हैं। परन्तु जैन हेत्वनुमान मे वर्ग सम्बोधना के साथ अन्य अनुमानों का भी स्थान है। और उसी दृष्टिकोण से हेतु के उपर्युक्त चार भेदो के अनेक उपभेद किये गये है, जो निम्न प्रकार है। इन उपभेदो का विस्तारपूर्वक अध्ययन सम्प्रति स्थानाभाव के कारण सम्भव नही है । उपमंद

१ उपलब्धि श्रविरुद्ध हेतु [क] व्याप्य

उदाहरण शब्द परिणामी है;

क्योंकि शब्द बनता है ।

१. परीक्षामुखम् ३६५ से

इस पशु में बुद्धि है; क्योंकि इसमें व्यवहार है।

१३५

यहाँ छाया है; क्योंकि छाता है । रोहिणी का उदय होगा; क्योकि कृत्तिका उदय हो चुका है। भरिणी का उदय हो चुका है; क्योंकि रोहिणी का उदय है । फल मे रूप है; क्योकि रस है ।

२. उपलब्धि विरुद्ध हेतु

[क] व्याप्य -

[ख] कार्य

[ग] कारण --

[घ] पूवचर-

[3] उत्तरचर- मुहत्तं पूर्व भरिणी उदित न होगा, क्योंकि पुष्य का उदय है । यह भित्ति पर भाग विहीन नहीं है। क्योकि उसका अतर्भाग मोजूद है ।

[च] सहचर -

यहाँ शीतम्पर्श नहीं है; क्योंकि उष्णता नही है । यहां शीतस्पर्श नहीं है, नयोकि है। इस शरीर में सुख नहीं है; क्योकि हृदय शल्य है । मुहमति रोहिणी उदित न होगा; क्योकि रेवती का उदय है ।

२. अनुपलब्धि प्रविरुद्ध हत [क] स्वभाव

[ख] व्यापक -

[ग] कार्य

[घ] कारण

[ङ] पूर्णचर

भूतल पर पट नहीं है। क्योंकि घट स्वभाव नही है । यहाँ शिशिपा (वृक्ष) नही है; क्योंकि यहाँ कोई वृक्ष नहीं है। यहाँ अप्रतिबद्ध समर्थन मग्नि नहीं है; क्योंकि नहीं है । यहाँ धूम्र नहीं है;

क्योंकि यहाँ पनि नहीं है।

मुहूतं बाद रोहिणी उदित न होगा; क्योंकि कृतिकोदय नहीं है।