________________

जन तक में हेत्वनुमान

गीत स्पर्ग आदि को सम्भावना मिड करके) करता है। इस प्रकार उपलब्धि और अनुपलब्धि हेतु मे विधि पौर निषेध के मिश्रण मे हेतु मुम्यतः चार रूपो में प्रकट होता है, यथा

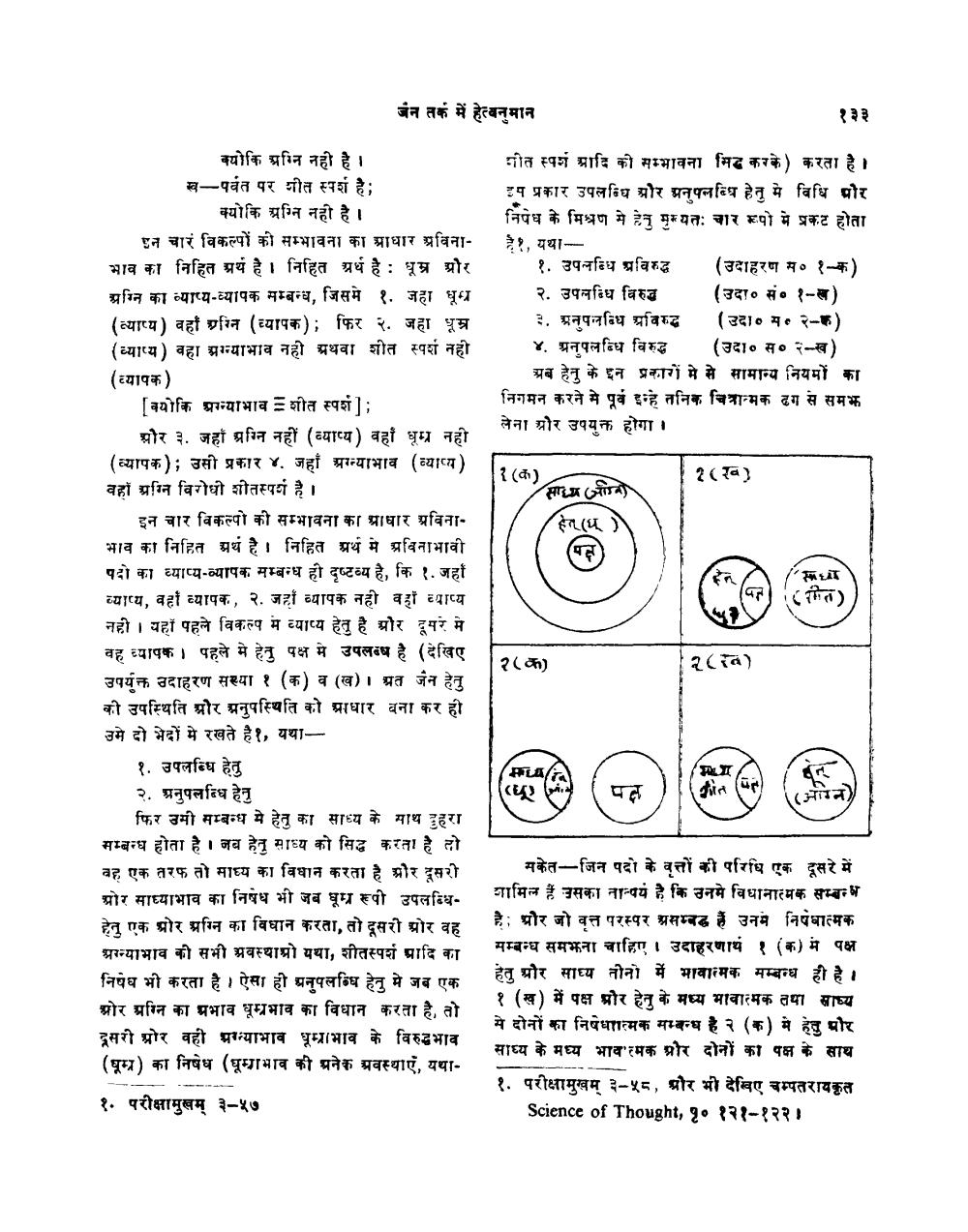

१. उपलब्धि प्रविरुद्ध (उदाहरण स० १-क) २. उपलब्धि विरुन (उदा० सं० १-ख) ३. अनुपलब्धि अविरुद्ध (उदा०म०२-क) ४. अनुपलब्धि विरुद्ध (उदा० स०२-ख)

अब हेनु के इन प्रकारों में से सामान्य नियमों का निगमन करने से पूर्व इन्हे तनिक चित्रात्मक ढग से समझ लेना और उपयुक्त होगा।

1१ (ख)

साधा

हेत (

N

पीत)

क्योकि अग्नि नहीं है। ख-पर्वत पर शीत स्पर्श है;

क्योकि अग्नि नहीं है। इन चारं विकल्पों की सम्भावना का प्राधार अविनाभाव का निहित अर्थ है । निहित अर्थ है : धूम्र और अग्नि का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध, जिसमे १. जहा धूम्र (व्याप्य) वहाँ अग्नि (व्यापक); फिर २. जहा धूम्र (व्याप्य) वहा अन्याभाव नही अथवा शीत स्पर्श नही (व्यापक)

[क्योकि अन्याभाव = शीत स्पर्श];

और ३. जहाँ अग्नि नहीं (व्याप्य) वहाँ धूम्र नही (व्यापक); उसी प्रकार ४. जहाँ अग्न्याभाव (व्याप्य) वहां अग्नि विरोधी शोतस्पर्ग है।

इन चार विकल्पो की सम्भावना का प्राधार अविनाभाव का निहित अर्थ है। निहित अर्थ में अविनाभावी पदो का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध ही दृष्टव्य है, कि १. जहाँ च्याप्य, वहाँ व्यापक, २. जहाँ व्यापक नही वहाँ च्याप्य नही। यहाँ पहले विकल्प में व्याप्य हेतु है और दूसरे में वह व्यापक। पहले मे हेतु पक्ष मे उपलब्ध है (देखिए उपर्युक्त उदाहरण सस्या १ (क) व (ख)। अत जैन हेतु की उपस्थिति और अनुपस्थिति को प्राधार बना कर ही उमे दो भेदों में रखते है १, यथा

१. उपलब्धि हेतु २. अनुपलब्धि हेतु

फिर उमी सम्बन्ध मे हेतु का साध्य के साथ दुहरा मम्बन्ध होता है । जब हेतु साध्य को सिद्ध करता है तो वह एक तरफ तो माध्य का विधान करता है और दूसरी ओर साध्याभाव का निषेध भी जब धूम्र रूपी उपलब्धिहेतु एक अोर अग्नि का विधान करता, तो दूसरी ओर वह अग्न्याभाव की सभी अवस्थामो यथा, शीतस्पर्श प्रादि का निषेध भी करता है। ऐसा ही अनुपलब्धि हेतु मे जब एक ओर अग्नि का प्रभाव धूम्रभाव का विधान करता है, तो दूसरी ओर वही भग्न्याभाव धूम्राभाव के विरुद्धभाव (धूम्र) का निषेध (घूमाभाव की अनेक अवस्थाएं, यथा१. परीक्षामुखम् ३-५७

|२(क)

२(रस)

4

.

(तकन

मकेत-जिन पदो के वृत्तों की परिधि एक दूसरे में गामिल हैं उसका नात्पर्य है कि उनमे विधानात्मक सम्बन्ध है; और जो वृत्त परस्पर असम्बद्ध हैं उनमें निषेधात्मक सम्बन्ध समझना चाहिए। उदाहरणार्थ १ (क) में पक्ष हेतु और साध्य तीनो में भावात्मक मम्बन्ध ही है। १ (ख) में पक्ष और हेतु के मध्य भावात्मक तथा साध्य मे दोनों का निषेधात्मक सम्बन्ध है २ (क) मे हेतु पौर साध्य के मध्य भावात्मक और दोनों का पक्ष के साथ १. परीक्षामुखम् ३-५८, और भी देखिए चम्पतरायकृत

Science of Thought, १० १२१-१२२॥