________________

४२४

अनेकान्त

[ वर्ष ८

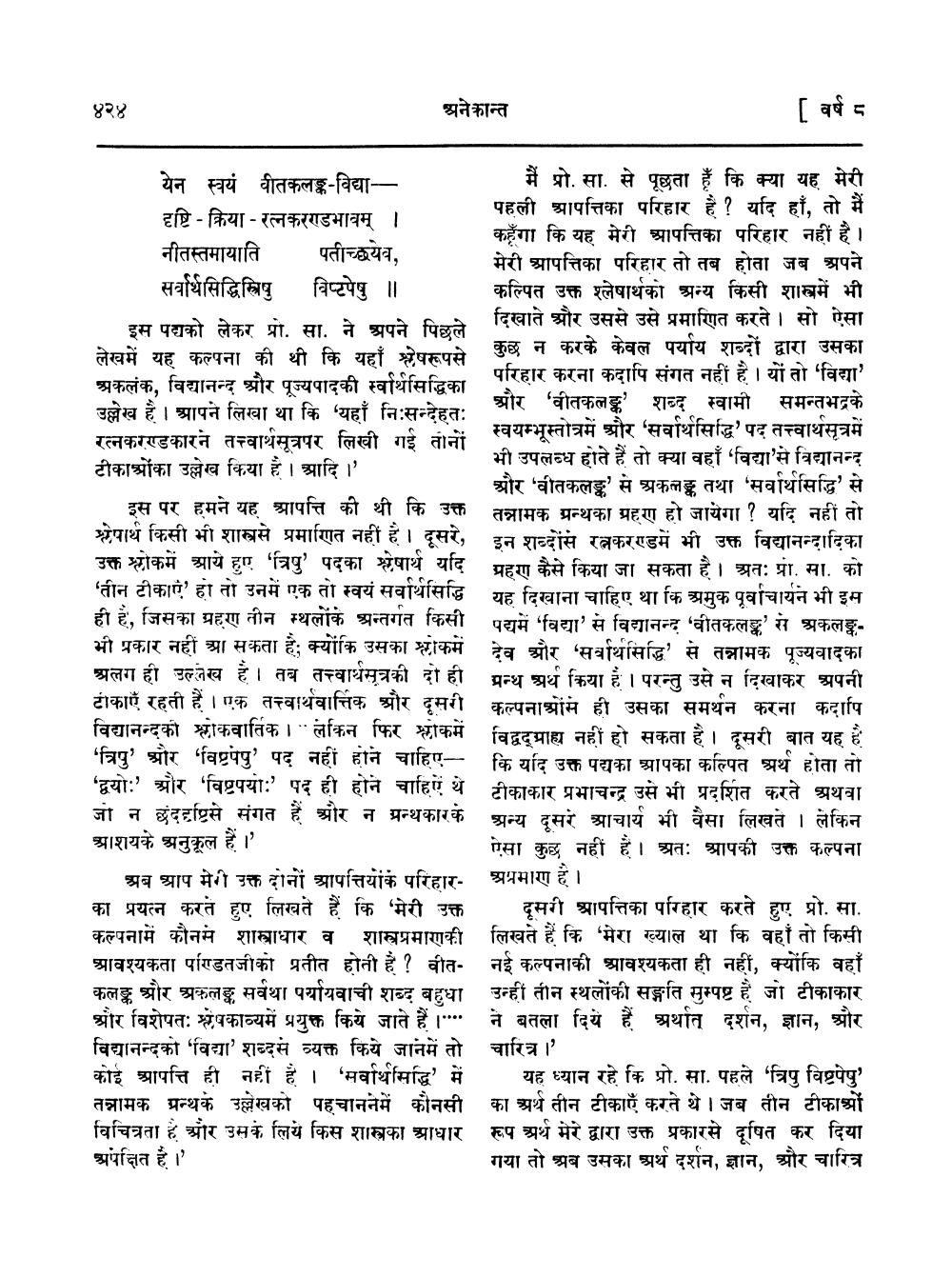

येन स्वयं वीतकलङ्क-विद्या

मैं प्रो. सा. से पूछता हूँ कि क्या यह मेरी दृष्टि - क्रिया - रत्नकरण्डभावम् ।

पहली आपत्तिका परिहार है ? यदि हाँ, तो मैं

कहूँगा कि यह मेरी आपत्तिका परिहार नहीं है । नीतस्तमायाति पतीच्छयेव,

मेरी आपत्तिका परिहार तो तब होता जब अपने सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु ॥ कल्पित उक्त श्लेषार्थको अन्य किसी शास्त्रमें भी इस पद्यको लेकर प्रो. सा. ने अपने पिछले दिखाते और उससे उसे प्रमाणित करते। सो ऐसा लेखमें यह कल्पना की थी कि यहाँ श्लेषरूपसे ।

कुछ न करके केवल पर्याय शब्दों द्वारा उसका

परिहार करना कदापि संगत नहीं है । यों तो 'विद्या' अकलंक, विद्यानन्द और पूज्यपादकी स्वार्थसिद्धिका

और 'वीतकलङ्क' शब्द स्वामी समन्तभद्रके उल्लेख है । आपने लिखा था कि 'यहाँ नि:सन्देहतः

स्वयम्भूस्तोत्रमें और 'सर्वार्थसिद्धि' पद तत्त्वार्थसूत्रमें रत्नकरण्डकारने तत्त्वार्थसूत्रपर लिखी गई तीनों

भी उपलब्ध होते हैं तो क्या वहाँ 'विद्या'से विद्यानन्द टीकाओंका उल्लेख किया है। आदि।

और 'वीतकलङ्क' से अकलङ्क तथा 'सर्वार्थसिद्धि' से इस पर हमने यह आपत्ति की थी कि उक्त तन्नामक ग्रन्थका ग्रहण हो जायेगा? यदि नहीं तो श्लेपार्थ किसी भी शास्त्रसे प्रमाणित नहीं है। दूसरे, इन शब्दोंस रत्नकरण्डमें भी उक्त विद्यानन्दादिका उक्त श्लोकमें आये हुए 'त्रिपु' पदका श्लेषार्थ यदि ग्रहण कैसे किया जा सकता है। अतः प्रो. सा. को 'तीन टीकाप' हो तो उनमें एक तो स्वयं सर्वार्थसिद्धि यह दिखाना चाहिए था कि अमुक पूर्वाचार्यन भी इस ही है, जिसका ग्रहण तीन स्थलोंके अन्तर्गत किसी पद्यमें विद्या' से विद्यानन्द 'वीतकलङ्क' से अकलङ्कभी प्रकार नहीं आ सकता है; क्योंकि उसका श्लोकमे देव और 'सर्वार्थसिद्धि' से तन्नामक पूज्यवादका अलग ही उल्लेख है। तब तत्त्वार्थसूत्रकी दो ही ग्रन्थ अर्थ किया है । परन्तु उसे न दिखाकर अपनी टीकाएँ रहती हैं । एक तत्त्वार्थवार्तिक और दूसरी कल्पनाओंम ही उसका समर्थन करना कदापि विद्यानन्दकी श्लोकवातिक । लेकिन फिर श्लोकमें विद्वग्राह्य नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है 'त्रिपु' और 'विष्टपेषु' पद नहीं होने चाहिए- कि यदि उक्त पद्यका आपका कल्पित अर्थ होता तो 'द्वयोः' और 'विष्टपयोः' पद ही होने चाहिएं थे टीकाकार प्रभाचन्द्र उसे भी प्रदर्शित करते अथवा जो न छंदष्ठिसे संगत हैं और न ग्रन्थकार के अन्य दुसरं आचार्य भी वैसा लिखते । लेकिन आशयके अनुकूल हैं।'

ऐसा कुछ नहीं है। अतः आपकी उक्त कल्पना अब आप मेरी उक्त दोनों आपत्तियोंके परिहार- अप्रमाण है। का प्रयत्न करते हुए लिखते हैं कि 'मेरी उक्त दुसरी आपत्तिका परिहार करते हुए प्रो. सा. कल्पनामें कौनम शास्त्राधार व शास्त्रप्रमाणकी लिखते हैं कि 'मेरा ख्याल था कि वहां तो किसी आवश्यकता पण्डितजीको प्रतीत होती है ? वीत- नई कल्पनाकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहाँ कलङ्क और अकलङ्क सर्वथा पर्यायवाची शब्द बहुधा उन्हीं तीन स्थलोंकी सङ्गति सुस्पष्ट है जो टीकाकार

और विशेषतः श्वेषकाव्यमें प्रयुक्त किये जाते हैं ।" ने बतला दिये हैं अर्थात् दर्शन, ज्ञान, और विद्यानन्दको 'विद्या' शब्दस व्यक्त किये जानमें तो चारित्र ।' कोई आपत्ति ही नहीं है । 'सर्वार्थसिद्धि' में यह ध्यान रहे कि प्रो. सा. पहले 'त्रिपु विष्टपेषु' तन्नामक ग्रन्थक उल्लेखको पहचानने में कौनसी का अर्थ तीन टीकाएँ करते थे। जब तीन टीकाओं विचित्रता है और उसके लिये किस शास्त्रका आधार रूप अर्थ मेरे द्वारा उक्त प्रकारसे दूषित कर दिया अपेक्षित है।

गया तो अब उसका अर्थ दर्शन, ज्ञान, और चारित्र