________________

कार्तिक, वीर निर्वाण सं० २४६५ ]

सेवाधर्म - दिग्दर्शन

किसीने ठीक कहा है:

करे विश्वासघात जो कोय, कोया कृतको बिसरे जोय । आपद पड़े मित्र परिहरे, तामु भार धरणी थरहरै || ऐसे ही पापों का भार बढ़जानेसे पृथ्वी अक्सर डोला करती है - भूकम्प आया करते हैं । और इसमें जो साधु पुरुषभ-ले आदमी होते हैं वे दुमगं के किये हुए उपकारों अथवा ली हुई सेवाओंकी कभी भूलने नहीं हैं - ' न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति' बदले अपने उपकारियोंकी अथवा उनके आदर्शानुसार दूसरोंकी सेवा करके ऋणमुक्त होते रहते हैं । उनका सिद्धान्त तो 'परोपका राय सतां विभूतयः' की नीनिका अनुसरण करते हुए प्राय: यह होता है:

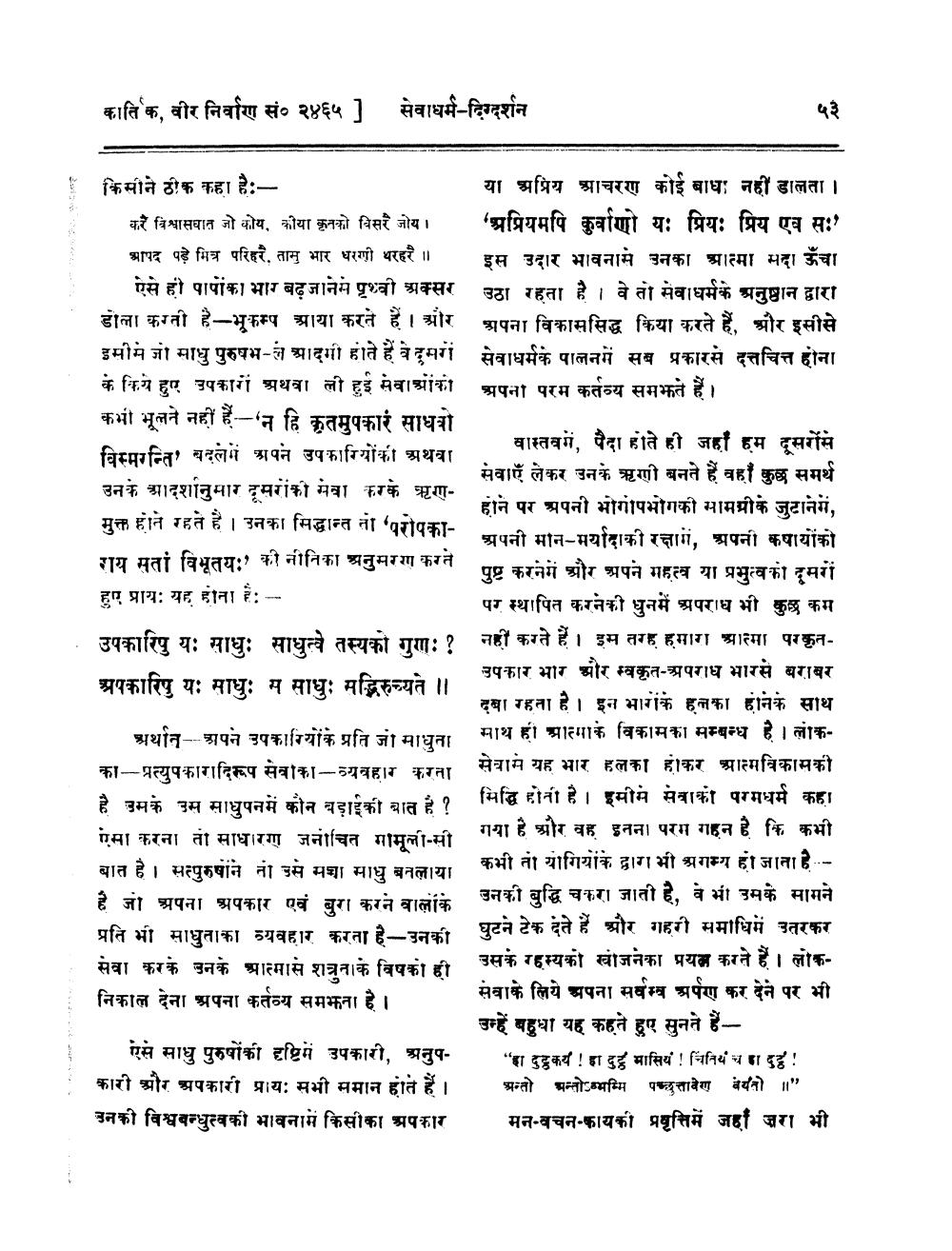

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्यको गुणाः ? अपकारिषु यः साधुः साधुः मद्भिरुच्यते ॥

अर्थात- अपने उपकारियोंके प्रति जो माधुता का - प्रत्युपकारादिरूप सेवाका - व्यवहार करता है उसके उस साधुपनमें कौन बड़ाईकी बात है ? ऐसा करना तो साधारण जनांचित मामूली-सी बात है। सत्पुरुषाने तो उसे सच्चा माधु बनलाया है जो अपना अपकार एवं बुरा करने वालांक प्रति भी साधुताका व्यवहार करता है— उनकी सेवा करके उनके आत्मासे शत्रुता के विषको ही निकाल देना अपना कर्तव्य समझना है ।

ऐसे साधु पुरुषों की दृष्टि उपकारी, अनुप कारी और अपकारी प्रायः सभी समान होते हैं । विश्वबन्धुत्वको भावनामें किसीका अपकार

५३

या अप्रिय आचरण कोई बाधा नहीं डालता । 'प्रियमपि कुर्वाणो यः प्रियः प्रिय एव सः " इस उदार भावनासे उनका आत्मा सदा ऊँचा उठा रहता है । वे तो सेवाधर्म के अनुष्ठान द्वारा अपना विकाससिद्ध किया करते हैं, और इसीसे सेवाधर्मके पालनमें सब प्रकारसे दत्तचित्त होना अपना परम कर्तव्य समझते हैं।

वास्तव, पैदा होते ही जहाँ हम दूसरों सेवाएँ लेकर उनके ऋणी बनते हैं वहाँ कुछ समर्थ होने पर अपनी भोगोपभोगकी सामग्री जुटाने में, अपनी मान-मर्यादाकी रक्षागं, अपनी कषायों को पुष्ट करने और अपने महत्व या प्रभुत्वको दूसरों पर स्थापित करने की धुन में अपराध भी कुछ कम नहीं करते हैं। इस तरह हमारा आत्मा परकृतउपकार भार और स्वकृत अपराध भारसे बराबर दबा रहता है। इन भाग हलका होनके साथ साथ ही आत्मा विकासका सम्बन्ध है। लोकसेवा यह भार हलका होकर आत्मविकासकी मिद्धि होती है। इसी सेवाको परमधर्म कहा गया है और वह इतना परम गहन है कि कभी कभी तो योगियोंके द्वारा भी अगम्य हो जाता है - उनकी बुद्धि चकरा जाती है, वे भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और गहरी समाधिमें उतरकर उसके रहस्यको खोजने का प्रयत्न करते हैं। लोकसेवा के लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर देने पर भी उन्हें बहुधा यह कहते हुए सुनते हैं

“हा दुद्रुक ! हा दुट्टु मासियं ! चितियं च हा दुट्ठे ! अन्तो अन्तोऽमम्मि पच्छुत्तावेण वचतो ॥" मन-वचन-काय की प्रवृत्ति में जहाँ जरा भी