________________

की प्रत्येक पंक्ति पर विशुद्ध चक्र का प्रभाव है। आगे महामंत्र में जिन स्वरों का प्रयोग किया गया है, उनके संबंध में प्रकाश डाला जा रहा है।

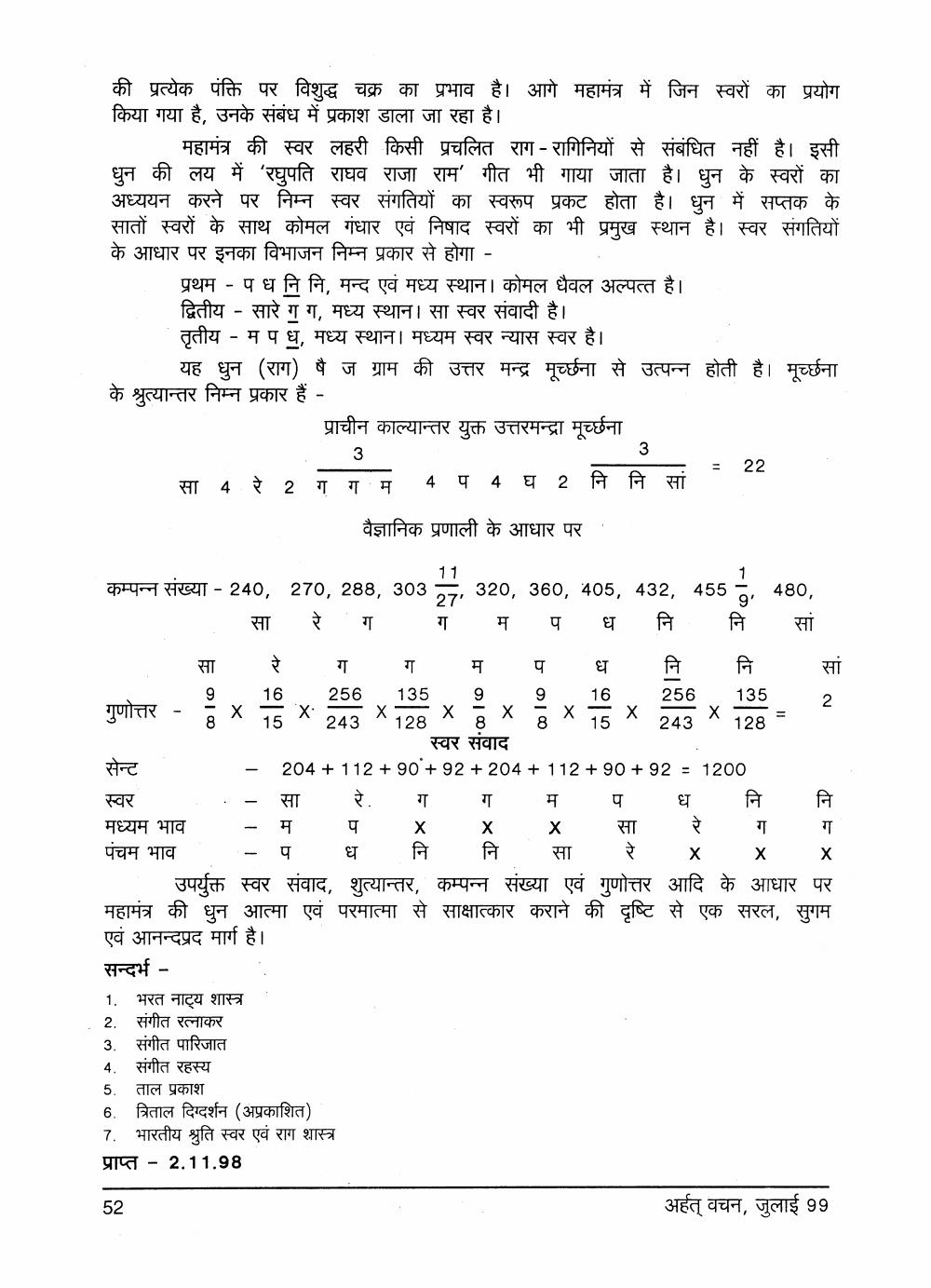

महामंत्र की स्वर लहरी किसी प्रचलित राग - रागिनियों से संबंधित नहीं है। इसी धुन की लय में 'रघुपति राघव राजा राम' गीत भी गाया जाता है। धुन के स्वरों का अध्ययन करने पर निम्न स्वर संगतियों का स्वरूप प्रकट होता है। धुन में सप्तक के सातों स्वरों के साथ कोमल गंधार एवं निषाद स्वरों का भी प्रमुख स्थान है। स्वर संगतियों के आधार पर इनका विभाजन निम्न प्रकार से होगा -

प्रथम - प ध नि नि, मन्द एवं मध्य स्थान। कोमल धैवल अल्पत्त है। द्वितीय - सारे ग ग, मध्य स्थान। सा स्वर संवादी है। तृतीय - म प ध, मध्य स्थान। मध्यम स्वर न्यास स्वर है।

यह धुन (राग) पै ज ग्राम की उत्तर मन्द्र मूर्च्छना से उत्पन्न होती है। मूर्च्छना के श्रुत्यान्तर निम्न प्रकार हैं -

__ प्राचीन काल्यान्तर युक्त उत्तरमन्द्रा मूर्च्छना 3

2 = 22 सा 4 रे 2 ग ग म 4 प 4 घ 2 नि नि सां।

3

वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर

271

गुणोत्तर

4

128

कम्पन्न संख्या - 240, 270, 288, 303 24, 320, 360, 405, 432, 455 =, 480,

सा रे ग ग म प ध नि नि सां सा रे ग ग म प ध नि नि सां

16 256 1359 9 . 16 .. 256, 135 2 162431288

XX

स्वर संवाद सेन्ट

___- 204 + 112 + 90 + 92 + 204 + 112 + 90 + 92 = 1200 स्वर . - सा रे. ग ग म प ध नि नि मध्यम भाव - म पxxx सा रे ग ग पंचम भाव _ - प ध नि नि सा रे xxx

उपर्युक्त स्वर संवाद, शुत्यान्तर, कम्पन्न संख्या एवं गुणोत्तर आदि के आधार पर महामंत्र की धुन आत्मा एवं परमात्मा से साक्षात्कार कराने की दृष्टि से एक सरल, सुगम एवं आनन्दप्रद मार्ग है। सन्दर्भ - 1. भरत नाट्य शास्त्र 2. संगीत रत्नाकर 3. संगीत पारिजात 4. संगीत रहस्य 5. ताल प्रकाश 6. त्रिताल दिग्दर्शन (अप्रकाशित) 7. भारतीय श्रुति स्वर एवं राग शास्त्र प्राप्त - 2.11.98

52

अर्हत् वचन, जुलाई 99