________________

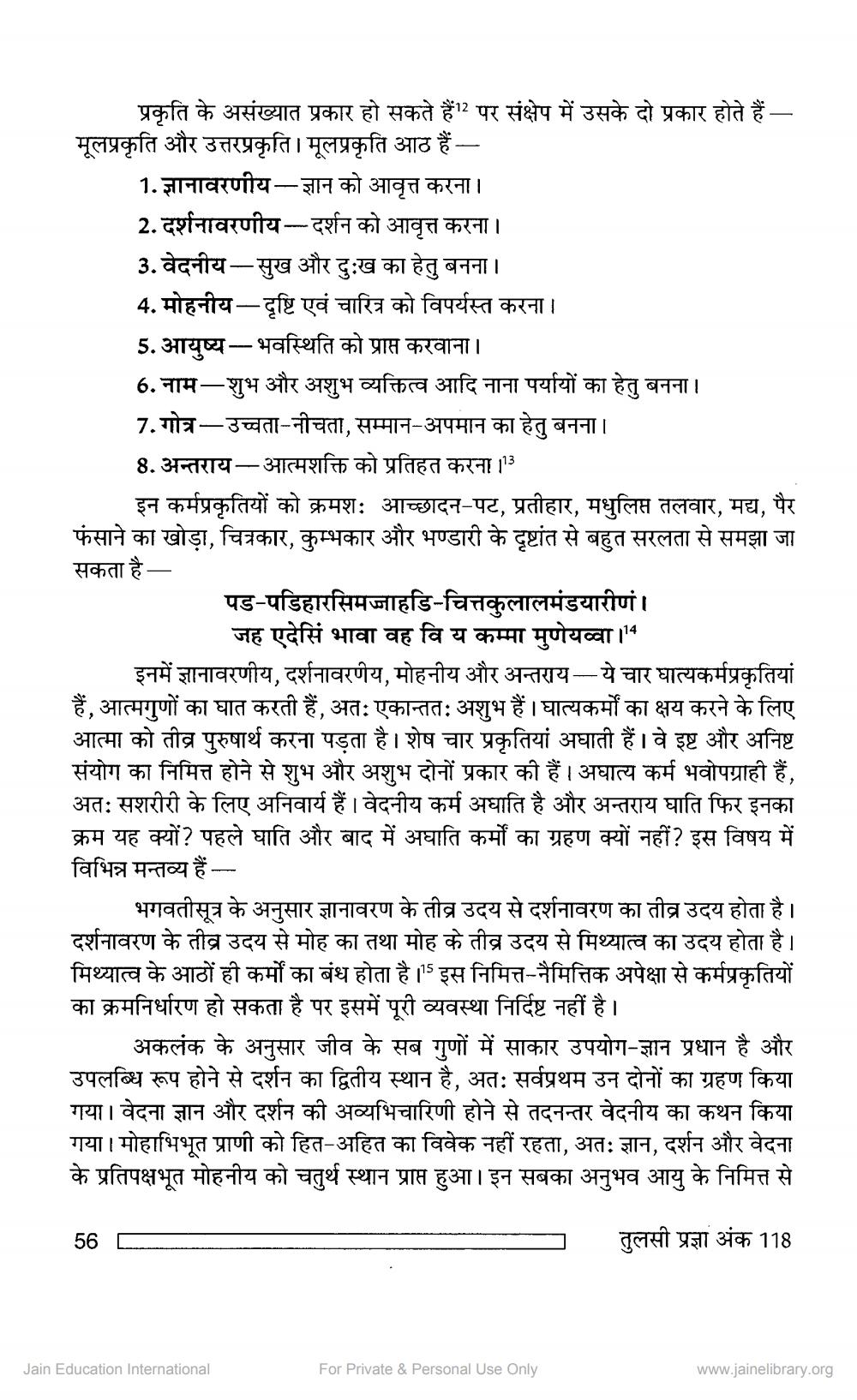

प्रकृति के असंख्यात प्रकार हो सकते हैं।2 पर संक्षेप में उसके दो प्रकार होते हैं - मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृति। मूलप्रकृति आठ हैं -

1. ज्ञानावरणीय-ज्ञान को आवृत्त करना। 2. दर्शनावरणीय-दर्शन को आवृत्त करना। 3. वेदनीय-सुख और दुःख का हेतु बनना। 4. मोहनीय-दृष्टि एवं चारित्र को विपर्यस्त करना। 5. आयुष्य-भवस्थिति को प्राप्त करवाना। 6. नाम-शुभ और अशुभ व्यक्तित्व आदि नाना पर्यायों का हेतु बनना। 7.गोत्र- उच्चता-नीचता, सम्मान-अपमान का हेतु बनना। 8. अन्तराय-आत्मशक्ति को प्रतिहत करना 13

इन कर्मप्रकृतियों को क्रमशः आच्छादन-पट, प्रतीहार, मधुलिप्त तलवार, मद्य, पैर फंसाने का खोड़ा, चित्रकार, कुम्भकार और भण्डारी के दृष्टांत से बहुत सरलता से समझा जा सकता है

पड-पडिहारसिमज्जाहडि-चित्तकुलालमंडयारीणं।

जह एदेसिं भावा वह वि य कम्मा मुणेयव्वा। इनमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणय, मोहनीय और अन्तराय-ये चार घात्यकर्मप्रकृतियां हैं, आत्मगुणों का घात करती हैं, अतः एकान्ततः अशुभ हैं। घात्यकर्मों का क्षय करने के लिए

आत्मा को तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है। शेष चार प्रकृतियां अघाती हैं। वे इष्ट और अनिष्ट संयोग का निमित्त होने से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हैं। अघात्य कर्म भवोपग्राही हैं, अतः सशरीरी के लिए अनिवार्य हैं । वेदनीय कर्म अघाति है और अन्तराय घाति फिर इनका क्रम यह क्यों? पहले घाति और बाद में अघाति कर्मों का ग्रहण क्यों नहीं? इस विषय में विभिन्न मन्तव्य हैं

भगवतीसूत्र के अनुसार ज्ञानावरण के तीव्र उदय से दर्शनावरण का तीव्र उदय होता है। दर्शनावरण के तीव्र उदय से मोह का तथा मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व के आठों ही कर्मों का बंध होता है। इस निमित्त-नैमित्तिक अपेक्षा से कर्मप्रकृतियों का क्रमनिर्धारण हो सकता है पर इसमें पूरी व्यवस्था निर्दिष्ट नहीं है।

__ अकलंक के अनुसार जीव के सब गुणों में साकार उपयोग-ज्ञान प्रधान है और उपलब्धि रूप होने से दर्शन का द्वितीय स्थान है, अतः सर्वप्रथम उन दोनों का ग्रहण किया गया। वेदना ज्ञान और दर्शन की अव्यभिचारिणी होने से तदनन्तर वेदनीय का कथन किया गया। मोहाभिभूत प्राणी को हित-अहित का विवेक नहीं रहता, अतः ज्ञान, दर्शन और वेदना के प्रतिपक्षभूत मोहनीय को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। इन सबका अनुभव आयु के निमित्त से

56

-

-

तुलसी प्रज्ञा अंक 118

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org