________________

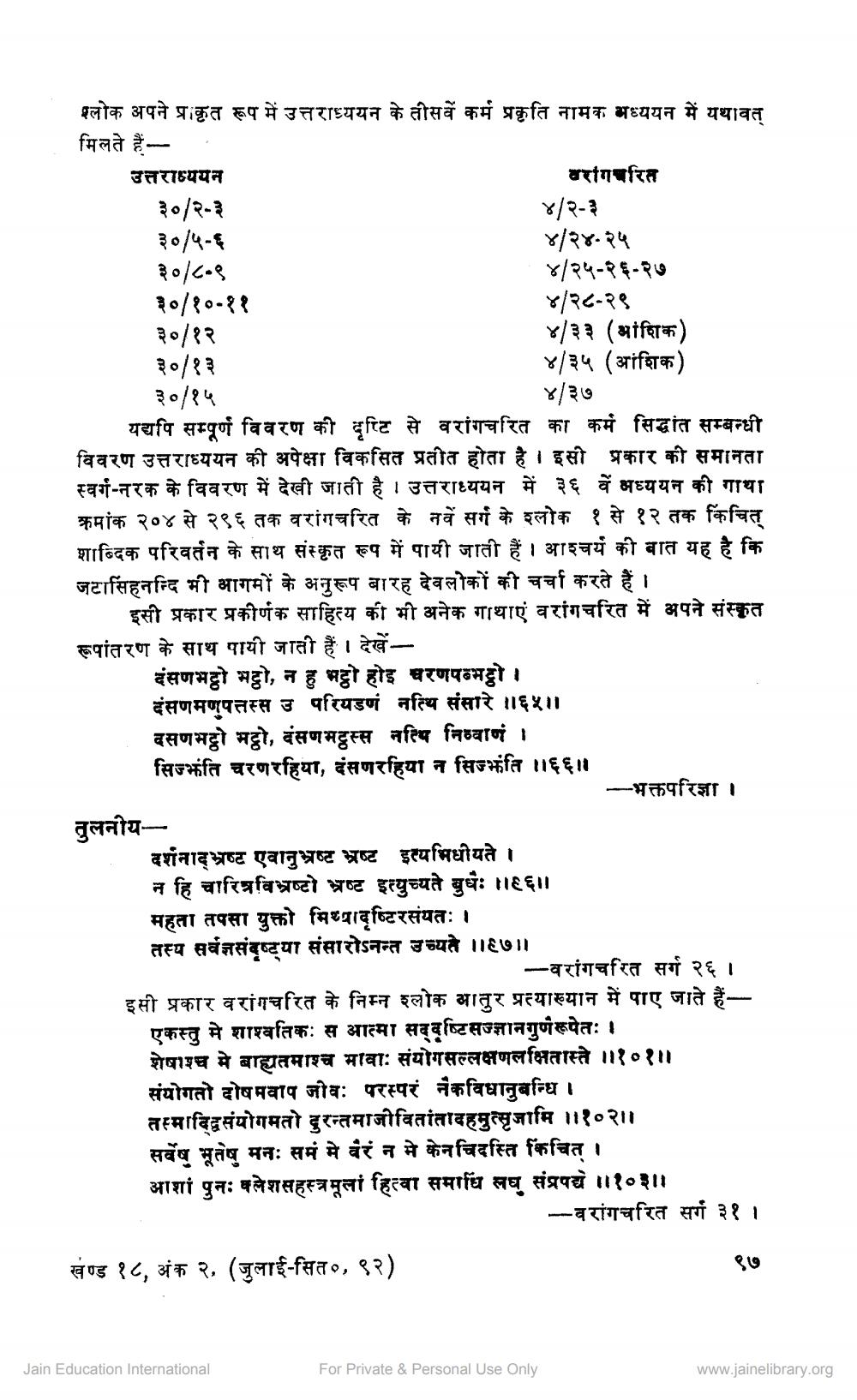

श्लोक अपने प्राकृत रूप में उत्तराध्ययन के तीसवें कर्म प्रकृति नामक अध्ययन में यथावत मिलते हैंउत्तराध्ययन

परांगारित ३०/२-३

४/२-३ ३०/५-६

४/२४.२५ ३०/८.९

४/२५-२६-२७ ३०/१०-११

४/२८-२९ ३०/१२

४/३३ (आंशिक) ३०/१३

४/३५ (आंशिक) ३०/१५

४/३७ यद्यपि सम्पूर्ण विवरण की दृष्टि से वरांगचरित का कर्म सिद्धांत सम्बन्धी विवरण उत्तराध्ययन की अपेक्षा विकसित प्रतीत होता है । इसी प्रकार की समानता स्वर्ग-नरक के विवरण में देखी जाती है । उत्तराध्ययन में ३६ वें अध्ययन की गाथा क्रमांक २०४ से २९६ तक वरांगचरित के नवें सर्ग के श्लोक १ से १२ तक किंचित् शाब्दिक परिवर्तन के साथ संस्कृत रूप में पायी जाती हैं । आश्चर्य की बात यह है कि जटासिंहनन्दि भी आगमों के अनुरूप बारह देवलोकों की चर्चा करते हैं।

इसी प्रकार प्रकीर्णक साहित्य की भी अनेक गाथाएं वरांगचरित में अपने संस्कृत रूपांतरण के साथ पायी जाती हैं । देखें

दसणभट्ठो भट्ठो, न हु भट्ठो होइ चरणपन्भट्ठो। दसणमणुपत्तस्स उ परियडणं नस्थि संसारे ॥६५॥ दसणभट्ठो भट्ठो, सणभट्ठस्स नत्यि निव्वाणं । सिझंति चरणरहिया, दंसणरहिया न सिझति ॥६६॥

-भक्तपरिज्ञा। तुलनीय

दर्शनाभ्रष्ट एवानुभ्रष्ट भ्रष्ट इत्यभिधीयते । न हि चारित्रविभ्रष्टो भ्रष्ट इत्युच्यते बुधः ॥६६॥ महता तपसा युक्तो मिथ्यावृष्टिरसंयतः । तस्य सर्वज्ञसंदृष्ट्या संसारोऽनन्त उच्यते ॥१७॥

-वरांगचरित सर्ग २६ । इसी प्रकार वरांगचरित के निम्न श्लोक आतुर प्रत्याख्यान में पाए जाते हैं

एकस्तु मे शाश्वतिकः स आत्मा सदृष्टिसज्ज्ञानगुणरूपेतः । शेषाश्च मे बाह्यतमाश्च मावाः संयोगसल्लक्षणलक्षितास्ते ॥१०१॥ संयोगतो दोषमवाप जोवः परस्परं नैकविधानुबन्धि । तस्माद्विसंयोगमतो दुरन्तमाजीवितांतादहमुत्सृजामि ॥१०२॥ सर्वेषु भूतेषु मनः समं मे वरं न मे केनचिदस्ति किंचित् । आशां पुनः क्लेशसहस्त्रमूलां हित्वा समाधि लघु संप्रपद्ये ॥१०॥

-वरांगचरित सर्ग ३१ । खण्ड १८, अंक २, (जुलाई-सित०, ९२)

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org