________________

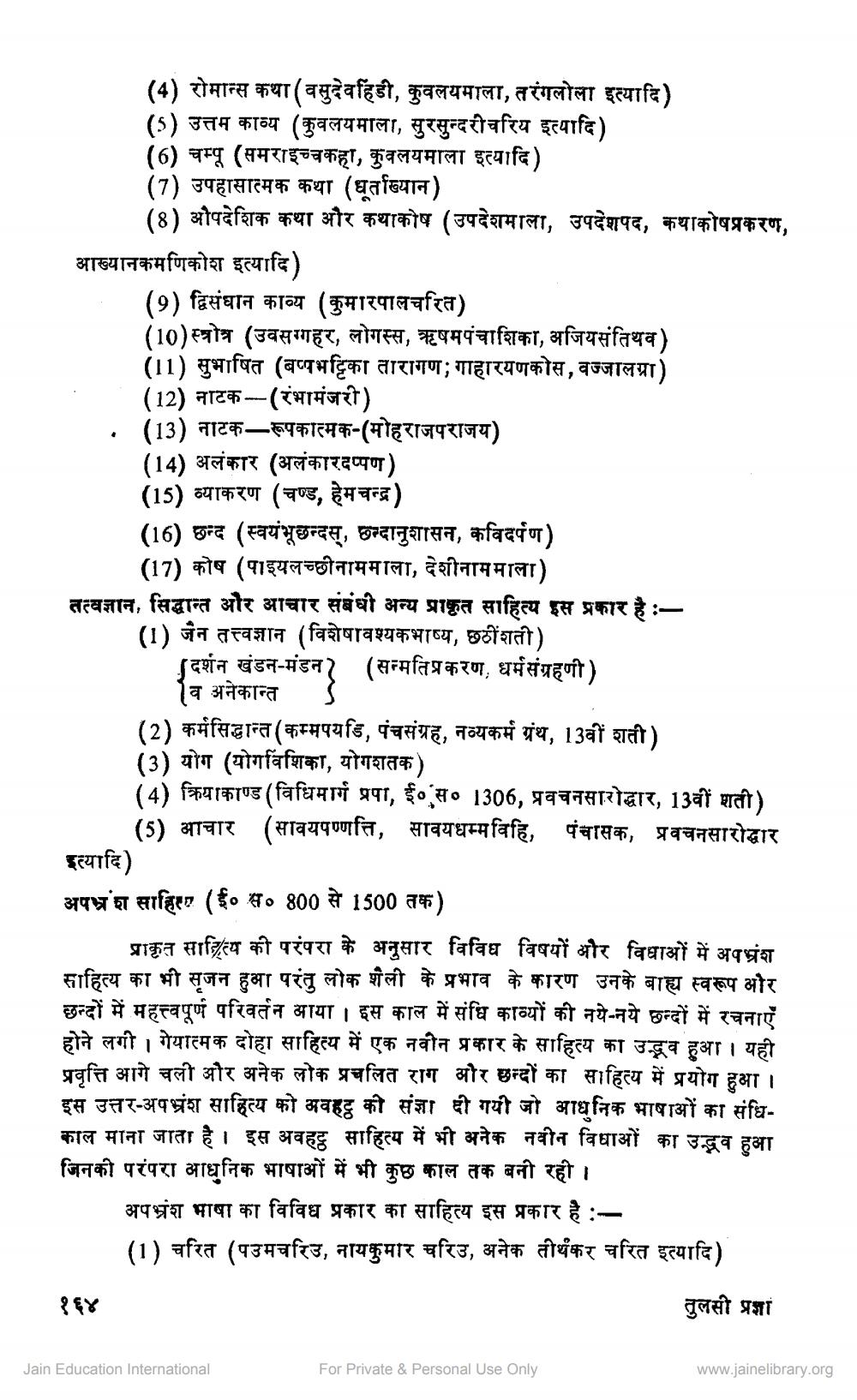

(4) रोमान्स कथा (वसुदेवहिंडी, कुवलयमाला, तरंगलोला इत्यादि) (5) उत्तम काव्य (कुवलयमाला, सुरसुन्दरीचरिय इत्यादि) (6) चम्पू (समराइच्चकहा, कुवलयमाला इत्यादि) (7) उपहासात्मक कथा (धूर्ताख्यान)

(8) औपदेशिक कथा और कथाकोष (उपदेशमाला, उपदेशपद, कथाकोषप्रकरण, आख्यानकमणिकोश इत्यादि)

(9) द्विसंधान काव्य (कुमारपालचरित) (10) स्त्रोत्र (उवसग्गहर, लोगस्स, ऋषमपंचाशिका, अजियसंतिथव) (11) सुभाषित (बप्पभट्टिका तारागण; गाहारयणकोस, वज्जालग्रा) (12) नाटक-(रंभामंजरी) (13) नाटक-रूपकात्मक-(मोहराजपराजय) (14) अलंकार (अलंकारदप्पण) (15) व्याकरण (चण्ड, हेमचन्द्र) (16) छन्द (स्वयंभूछन्दस्, छन्दानुशासन, कविदर्पण)

(17) कोष (पाइयलच्छीनाममाला, देशीनाममाला) तत्वज्ञान, सिद्धान्त और आचार संबंधी अन्य प्राकृत साहित्य इस प्रकार है :(1) जैन तत्त्वज्ञान (विशेषावश्यकभाष्य, छठींशती)

दर्शन खंडन-मंडन? (सन्मतिप्रकरण, धर्मसंग्रहणी)

व अनेकान्त (2) कर्मसिद्धान्त (कम्मपयडि, पंचसंग्रह, नव्यकर्म ग्रंथ, 13वीं शती) (3) योग (योगविशिका, योगशतक) (4) क्रियाकाण्ड (विधिमार्ग प्रपा, ई०स० 1306, प्रवचनसारोद्धार, 13वीं शती)

(5) आचार (सावयपण्णत्ति, सावयधम्म विहि, पंचासक, प्रवचनसारोद्धार इत्यादि) अपभ्रंश साहित्य (ई० स० 800 से 1500 तक)

प्राकृत साहित्य की परंपरा के अनुसार विविध विषयों और विधाओं में अपभ्रंश साहित्य का भी सृजन हुआ परंतु लोक शैली के प्रभाव के कारण उनके बाह्य स्वरूप और छन्दों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस काल में संधि काव्यों की नये-नये छन्दों में रचनाएँ होने लगी। गेयात्मक दोहा साहित्य में एक नवीन प्रकार के साहित्य का उद्भव हुआ। यही प्रवृत्ति आगे चली और अनेक लोक प्रचलित राग और छन्दों का साहित्य में प्रयोग हुआ। इस उत्तर-अपभ्रंश साहित्य को अवहट्ट को संज्ञा दी गयी जो आधुनिक भाषाओं का संधिकाल माना जाता है। इस अवहट्ट साहित्य में भी अनेक नवीन विधाओं का उद्भव हुआ जिनकी परंपरा आधुनिक भाषाओं में भी कुछ काल तक बनी रही।

अपभ्रंश भाषा का विविध प्रकार का साहित्य इस प्रकार है :(1) चरित (पउमचरिउ, नायकुमार चरिउ, अनेक तीर्थंकर चरित इत्यादि)

तुलसी प्रज्ञा

For Private & Personal Use Only

Jain Education International

www.jainelibrary.org