________________

तन्त्र-साधना और जैन जीवन दृष्टि

४८३

मनुष्य

सूत्रकृताङ्गसूत्र में चौंसठ प्रकार की विद्याओं के अध्ययन या साधना करने निरसन आवश्यक है। यहाँ इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करने के पूर्व यह वालों के निर्देश तो हैं, किन्तु उसमें इन विद्याओं को पापाश्रुत-अध्ययन विचार कर लेना आवश्यक है कि सामान्यत: भारतीय धर्मों में और कहा गया है। मात्र यह नहीं उसमें स्पष्ट रूप से यही भी कहा गया है कि विशेषरूप से जैन धर्म में तान्त्रिक साधना का विकास क्यों हुआ और किस जो इन विद्याओं की साधना करता है वह अनार्य है, विप्रतिपन्न है और क्रम में हुआ? समय आने पर मृत्यु को प्राप्त करके आसुरी और किल्विषिक योनियों को प्राप्त होता है।

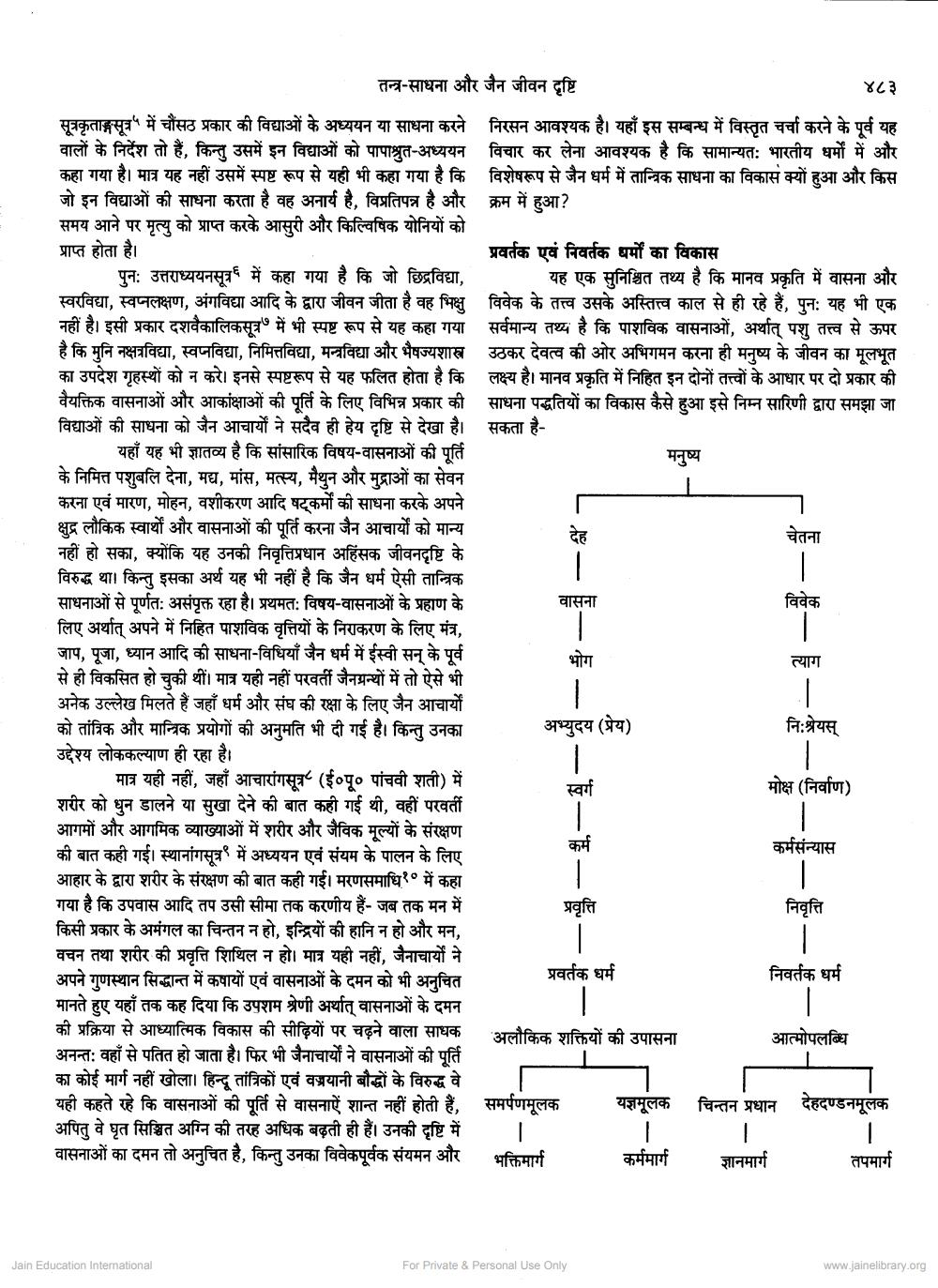

प्रवर्तक एवं निवर्तक धर्मों का विकास पुन: उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जो छिद्रविद्या, यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि मानव प्रकृति में वासना और स्वरविद्या, स्वप्नलक्षण, अंगविद्या आदि के द्वारा जीवन जीता है वह भिक्षु विवेक के तत्त्व उसके अस्तित्त्व काल से ही रहे हैं, पुन: यह भी एक नहीं है। इसी प्रकार दशवैकालिकसूत्र में भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया सर्वमान्य तथ्य है कि पाशविक वासनाओं, अर्थात् पशु तत्त्व से ऊपर है कि मुनि नक्षत्रविद्या, स्वप्नविद्या, निमित्तविद्या, मन्त्रविद्या और भैषज्यशास्त्र उठकर देवत्व की ओर अभिगमन करना ही मनुष्य के जीवन का मूलभूत का उपदेश गृहस्थों को न करे। इनसे स्पष्टरूप से यह फलित होता है कि लक्ष्य है। मानव प्रकृति में निहित इन दोनों तत्त्वों के आधार पर दो प्रकार की वैयक्तिक वासनाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों का विकास कैसे हुआ इसे निम्न सारिणी द्वारा समझा जा विद्याओं की साधना को जैन आचार्यों ने सदैव ही हेय दृष्टि से देखा है। सकता है

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि सांसारिक विषय-वासनाओं की पूर्ति के निमित्त पशुबलि देना, मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्राओं का सेवन करना एवं मारण, मोहन, वशीकरण आदि षट्कर्मों की साधना करके अपने क्षुद्र लौकिक स्वार्थों और वासनाओं की पूर्ति करना जैन आचार्यों को मान्य

चेतना नहीं हो सका, क्योंकि यह उनकी निवृत्तिप्रधान अहिंसक जीवनदृष्टि के विरुद्ध था। किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जैन धर्म ऐसी तान्त्रिक साधनाओं से पूर्णत: असंपृक्त रहा है। प्रथमतः विषय-वासनाओं के प्रहाण के

वासना

विवेक लिए अर्थात् अपने में निहित पाशविक वृत्तियों के निराकरण के लिए मंत्र, जाप, पूजा, ध्यान आदि की साधना-विधियाँ जैन धर्म में ईस्वी सन् के पूर्व

त्याग से ही विकसित हो चुकी थीं। मात्र यही नहीं परवर्ती जैनग्रन्थों में तो ऐसे भी अनेक उल्लेख मिलते हैं जहाँ धर्म और संघ की रक्षा के लिए जैन आचार्यों को तांत्रिक और मान्त्रिक प्रयोगों की अनुमति भी दी गई है। किन्तु उनका अभ्युदय (प्रेय)

निःश्रेयस् उद्देश्य लोककल्याण ही रहा है। मात्र यही नहीं, जहाँ आचारांगसूत्र (ई०पू० पांचवी शती) में

मोक्ष (निर्वाण) शरीर को धुन डालने या सुखा देने की बात कही गई थी, वहीं परवर्ती आगमों और आगमिक व्याख्याओं में शरीर और जैविक मूल्यों के संरक्षण की बात कही गई। स्थानांगसूत्र में अध्ययन एवं संयम के पालन के लिए

कर्मसंन्यास आहार के द्वारा शरीर के संरक्षण की बात कही गई। मरणसमाधि' में कहा गया है कि उपवास आदि तप उसी सीमा तक करणीय हैं- जब तक मन में

प्रवृत्ति

निवृत्ति किसी प्रकार के अमंगल का चिन्तन न हो, इन्द्रियों की हानि न हो और मन, वचन तथा शरीर की प्रवृत्ति शिथिल न हो। मात्र यही नहीं, जैनाचार्यों ने अपने गुणस्थान सिद्धान्त में कषायों एवं वासनाओं के दमन को भी अनुचित

प्रवर्तक धर्म

निवर्तक धर्म मानते हुए यहाँ तक कह दिया कि उपशम श्रेणी अर्थात् वासनाओं के दमन की प्रक्रिया से आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला साधक

आत्मोपलब्धि अनन्त: वहाँ से पतित हो जाता है। फिर भी जैनाचार्यों ने वासनाओं की पूर्ति का कोई मार्ग नहीं खोला। हिन्दू तांत्रिकों एवं वज्रयानी बौद्धों के विरुद्ध वे यही कहते रहे कि वासनाओं की पूर्ति से वासनाएँ शान्त नहीं होती हैं, समर्पणमूलक यज्ञमूलक चिन्तन प्रधान देहदण्डनमूलक अपितु वे घृत सिञ्चित अग्नि की तरह अधिक बढ़ती ही हैं। उनकी दृष्टि में वासनाओं का दमन तो अनुचित है, किन्तु उनका विवेकपूर्वक संयमन और भक्तिमार्ग कर्ममार्ग

ज्ञानमार्ग

तपमार्ग

भोग

------

स्वर्ग

कर्म

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org