________________

६९४

।

उल्लेख को स्वीकार किया है१९ । यद्यपि इन लेखों में काणूरगण के इन सिंहनन्दि को कहीं मूलसंघ और कहीं कुन्दकुन्दान्वय का बताया गया है। लेकिन स्मरण रखना होगा कि यह लेख उस समय का है जब यापनीय गण भी अपने को मूलसंघ से जोड़ने लगे थे। पुनः इन लेखों में सिंहनन्दि का कारगण के आद्याचार्य के रूप में उल्लेख है। उनकी परम्परा में प्रभाचन्द्र, गुणचन्द्र, माघनन्दि, प्रभाचन्द्र, अनन्तवीर्य, मुनिचन्द्र प्रभाचंद आदि का उल्लेख है - यह लेख तो बहुत समय पश्चात् लिखा गया है। पुनः इन लेखों में भी प्रारम्भ में जटासिंहनन्दि आचार्य का उल्लेख है, वहां न तो मूलसंघ का उल्लेख है और न कुन्दकुन्दान्वय का वहां मात्र काणूरमण का उल्लेख है। यह कारगण प्रारम्भ में यापनीय गण था। अतः सिद्ध है कि जटासिंहनन्दि कारगण के आद्याचार्य रहे होंगे। इन शिलालेखों में सिंहनन्दि को गंग वंश का समुद्धारक कहा गया है। यदि गंग वंश का प्रारम्भ ई० सन् चतुर्थ शती माना जाता है तो गंगवंश के संस्थापक सिंहनन्दि जटासिंहनन्दि से भिन्न होने चाहिए । पुनः काणूरगण का अस्तित्व भी ई० सन् की ७ वी ८ वीं शती के पूर्व ज्ञात नहीं होता है। सम्भावना यही है कि जटासिंहनन्दि कारगण के आद्याचार्य रहे हों और उनका गंग वंश पर अधिक प्रभाव रहा हो । अतः आगे चलकर उन्हें गंगवंश का उद्धारक मान लिया गया हो तथा गंगवंश के उद्धार की कथा उनसे जोड़ दी गई हो । ३. जन ने अनन्तनाथ पुराण में न केवल जटासिंहनन्दि का उल्लेख किया है अपितु उनके साथ-साथ ही काणूरगण के इन्द्रनन्दि आचार्य का भी उल्लेख किया है। हम छेदपिण्ड शास्त्र की परम्परा की चर्चा करते समय अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध कर चुके हैं कि जटासिंहनन्दि के समकालीन या उनसे किंचित् परवर्ती ये इन्द्रनन्दि रहे हैं२९ जिनका उल्लेख शाकटायन आदि अनेक यापनीय आचार्यों ने किया है। जन्म ने जटासिंहनन्दि और इन्द्रनन्दि दोनों को काणूरगण का बताया है। इससे उनके कान में अविश्वसनीयता जैसी कोई बात नहीं लगती है।

जैन विद्या के आयाम खण्ड ६

४. कोप्पल में उपलब्ध (पुरानी कन्नड़ में) एक लेख भी उपलब्ध होता है जिसके अनुसार जटासिंहनन्दि के चरण चिह्नों को चाव्वय ने बनवाया था। इससे यह सिद्ध होता है कि जटासिंहनन्दि का समाधिमरण सम्भवत: कोप्पल में हुआ हो । पुनः डॉ० उपाध्ये ने गणभेद नामक अप्रकाशित कन्नड़ ग्रंथ के आधार पर यह भी मान लिया है कि कोप्पल या कोपन यापनीयों की मुख्य पीठ थी अतः कोप्पल / कोपन से सम्बन्धित होने के कारण जटासिंहनन्दि के यापनीय होने की सम्भावना अधिक प्रबल प्रतीत होती है।

५. यापनीय परम्परा में मुनि के लिए 'यति' का प्रयोग अधिक प्रचलित रहा है । यापनीय आचार्य पाल्यकीर्ति शाकटायन को 'यतिग्रामाग्रणी' कहा गया है । हम देखते हैं कि जटासिंहनन्दि के इस वराङ्गचरित में भी मुनि के लिए यति शब्द का प्रयोग बहुतायत से हुआ है ग्रन्थकार की यह प्रवृत्ति उसके यापनीय होने का संकेत करती है।

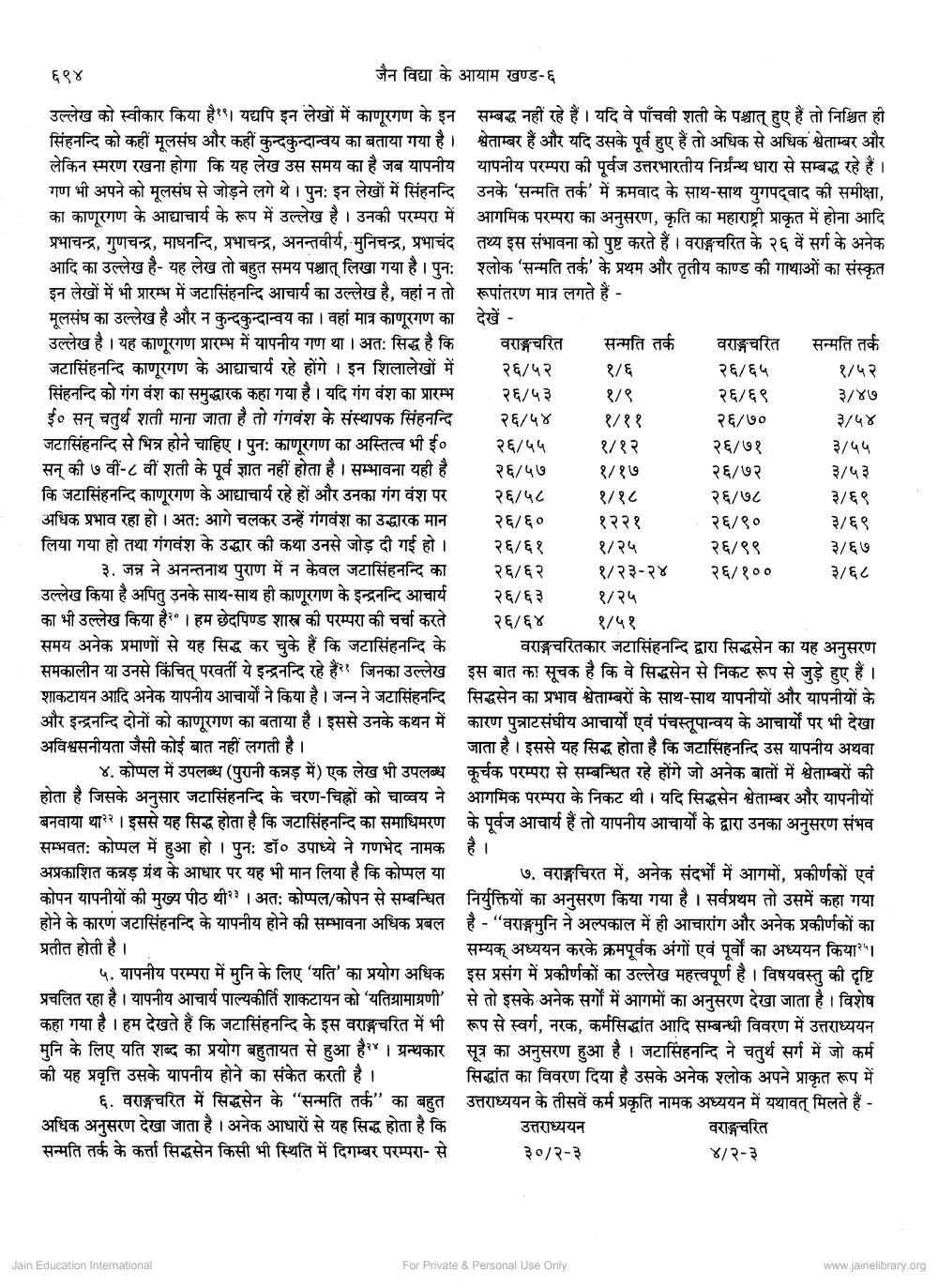

६. वराङ्गचरित में सिद्धसेन के "सन्मति तर्क" का बहुत अधिक अनुसरण देखा जाता है। अनेक आधारों से यह सिद्ध होता है कि सन्मति तर्क के कर्त्ता सिद्धसेन किसी भी स्थिति में दिगम्बर परम्परा- से

Jain Education International

सम्बद्ध नहीं रहे हैं। यदि वे पाँचवी शती के पश्चात् हुए हैं तो निश्चित ही श्वेताम्बर हैं और यदि उसके पूर्व हुए हैं तो अधिक से अधिक श्वेताम्बर और यापनीय परम्परा की पूर्वज उत्तरभारतीय निन्य धारा से सम्बद्ध रहे हैं। उनके 'सन्मति तर्क' में क्रमवाद के साथ-साथ युगपदवाद की समीक्षा, आगमिक परम्परा का अनुसरण, कृति का महाराष्ट्री प्राकृत में होना आदि तथ्य इस संभावना को पुष्ट करते हैं। वराङ्गचरित के २६ वें सर्ग के अनेक श्लोक 'सन्मति तर्क' के प्रथम और तृतीय काण्ड की गाथाओं का संस्कृत रूपांतरण मात्र लगते हैं

-

देखें

-

वराङ्गचरित

२६/५२

२६/५३

२६/५४

२६/५५

२६/५७

२६/५८

२६ / ६०

२६ / ६१

२६ / ६२ २६/६३

२६ / ६४

सन्मति तर्क

१ / ६

१/९

१/११

१/१२

१/१७

१/१८

१२२१

१/२५

१ / २३-२४

१/२५

१/५१

वराङ्गचरित २६ / ६५

२६ / ६९

२६/७०

२६/७१

२६/७२

२६/७८

२६/९०

२६ / ९९

२६/१००

For Private & Personal Use Only

सन्मति तर्क

१/५२

३/४७

३/५४

३/५५

३/५३

३/६९

३/६९

३/६७

३/६८

वराङ्गचरितकार जटासिंहनन्दि द्वारा सिद्धसेन का यह अनुसरण इस बात का सूचक है कि वे सिद्धसेन से निकट रूप से जुड़े हुए हैं I सिद्धसेन का प्रभाव श्वेताम्बरों के साथ-साथ यापनीयों और वापनीयों के कारण पुत्राटसंघीय आचार्यों एवं पंचस्तूपान्वय के आचार्यों पर भी देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जटासिंहनन्दि उस यापनीय अथवा कूर्चक परम्परा से सम्बन्धित रहे होंगे जो अनेक बातों में श्वेताम्बरों की आगमिक परम्परा के निकट थी। यदि सिद्धसेन श्वेताम्बर और यापनीयों के पूर्वज आचार्य हैं तो यापनीय आचार्यों के द्वारा उनका अनुसरण संभव है ।

७. वराङ्गचिरत में, अनेक संदर्भों में आगमों, प्रकीर्णकों एवं नियुक्तियों का अनुसरण किया गया है। सर्वप्रथम तो उसमें कहा गया है "वराङ्गमुनि ने अल्पकाल में ही आचारांग और अनेक प्रकीर्णकों का सम्पर्क अध्ययन करके क्रमपूर्वक अंगों एवं पूर्वो का अध्ययन किया। इस प्रसंग में प्रकीर्णकों का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। विषयवस्तु की दृष्टि से तो इसके अनेक सर्गों में आगमों का अनुसरण देखा जाता है। विशेष रूप से स्वर्ग, नरक, कर्मसिद्धांत आदि सम्बन्धी विवरण में उत्तराध्ययन सूत्र का अनुसरण हुआ है। जटासिंहनन्दि ने चतुर्थ सर्ग में जो कर्म सिद्धांत का विवरण दिया है उसके अनेक श्लोक अपने प्राकृत रूप में उत्तराध्ययन के तीसवें कर्म प्रकृति नामक अध्ययन में यथावत् मिलते हैं

वराङ्गचरित

उत्तराध्ययन ३० / २-३

४/२-३

www.jainelibrary.org.