________________

लघ्यक्षर का गुरुवत् उच्चारण करना, विसर्गा का लोपन करना तथा युतिकटुवादि दोषों को ला देने वाली सन्धि का परित्याग करते रहना-ये तीन उपाय बताये गये है जिनसे काव्य में मन्यचारुश्य लाया जा सकता है।

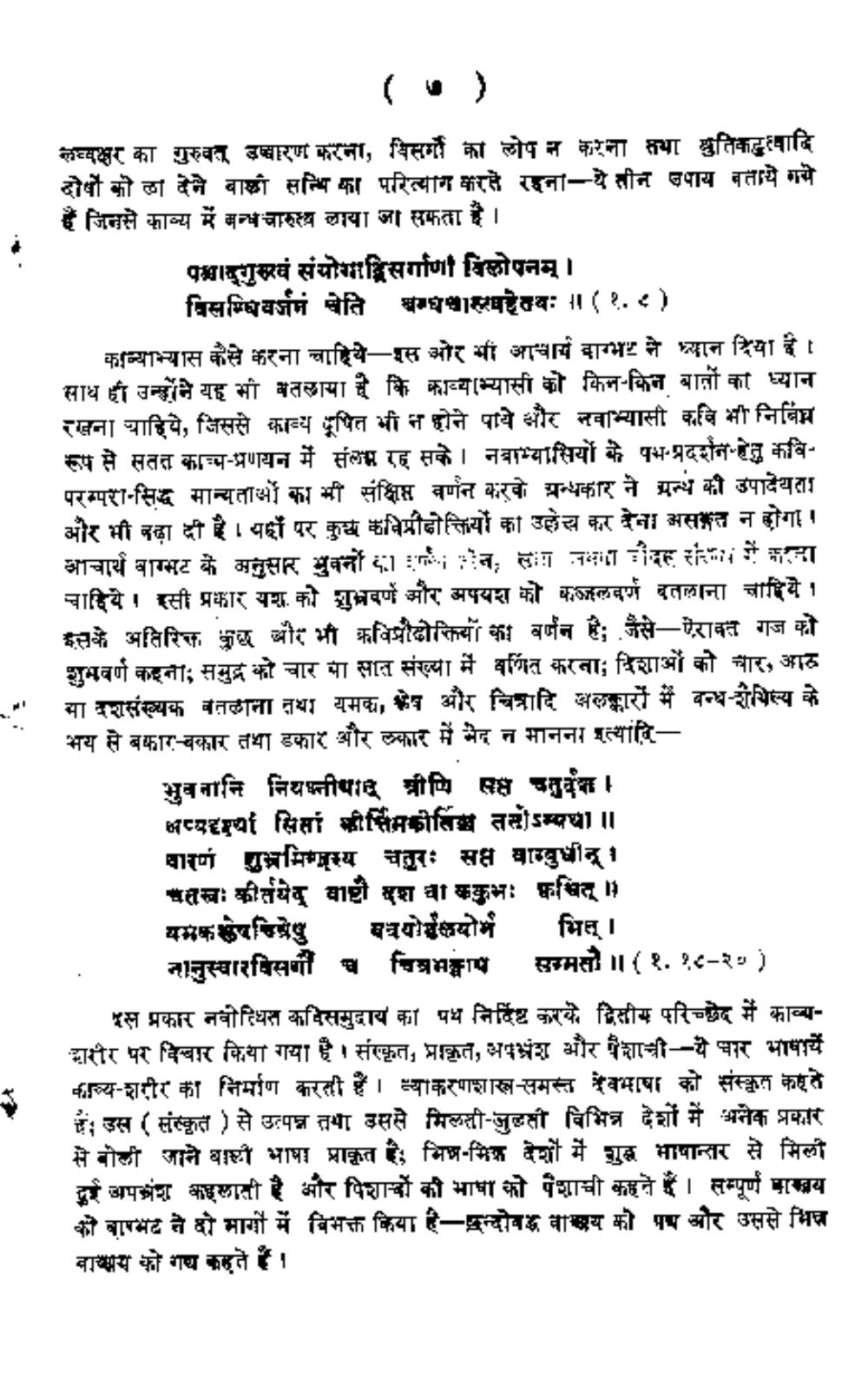

पश्चाद्गुरुवं संयोगाद्विसर्गाणा विलोपनम् ।

विसम्धिवर्जमं घेति वधशास्पतयः ।। ( १.८) कान्याभ्यास कैसे करना चाहिये इस ओर भी आचार्य वाग्भट ने ध्यान दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया से कि काव्याभ्यासी को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये, जिससे काव्य पूपित भी न होने पाये और नवाभ्यासी कवि भी निर्विघ्न रूप से सतत काम-प्रणयन में संलम रह सके। नवाभ्यासियों के पभ-प्रदर्शन हेतु कविपरम्परा-सिद्ध मान्यताओं का भी संक्षिप्त वर्णन करके अन्धकार ने अन्य की उपादेयता और भी बढ़ा दी है। यहाँ पर कुछ कनिपीडोक्तियों का उल्लेख कर देना असात न होगा। आचार्थ वाग्मट के अनुसार भुवनों

कान, सा जमा नौदह रोग में करना चाहिये । इसी प्रकार यश. को शुभ्रवर्ण और अपयश को कजलवर्ण बतलाना चाहिये । इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऋविप्रौढोक्तियों का वर्णन है जैसे-ऐरावत गज को शुभवर्ण कहना; समुद्र को चार मा सात संख्या में वर्णित करना; दिशाओं को चार, आठ मा वशसंख्यक बतलाना तथा यमका, क्षेत्र और चित्रादि बलकारों में बन्ध-शैथिल्य के भय से बकारः-चकार तथा डकार और लकार में भेद न मानना इत्यादि

भुवनानि नियनीपाद श्रीयि पक्ष चतुर्वन । अप्यस्यां सिसा झीलिमकीर्तिश्च ततोऽम्पया ।। वारणं शुभ्रमिन्नस्य चतुरः सप्त वाम्बुधीन् । चतवः कीर्तये वाष्टौ दश चा ककुभः कश्चित् ।। यमक शेषतिनेषु बधयोचलयोर्म भित् ।

नानुस्वारविसगी च चित्रमशाप सम्मतौ ॥ ( १. १८-२) इस प्रकार नवोस्थित कविसमुदाय का पथ निर्दिष्ट करके द्वितीय परिच्छेद में काव्यशारीर पर विचार किया गया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पैशाची-ये पार भाषायें काव्य-शरीर का निर्माण करती हैं। व्याकरपाशास्त्र-समस्त देवभाषा को संस्कृत कहते हैं; उस ( संस्कृत ) से उत्पन्न तथा उससे मिलती-जुलती विभिन्न देशों में अनेक प्रकार से बोली जाने वाली भाषा प्राकृत है। मित्र-मिक देशों में शुद्ध भाषान्सर से मिली दुई अपभ्रंश कहलाती है और पिशाचों की भाषा को पैशाची कहते हैं। सम्पूर्ण पात्रय को बाग्भट ते दो भागों में विभक्त किया है-न्दोवड वाय को पत्र और उससे भिन्न वाश्मय को गय कहते हैं।