________________

२२१

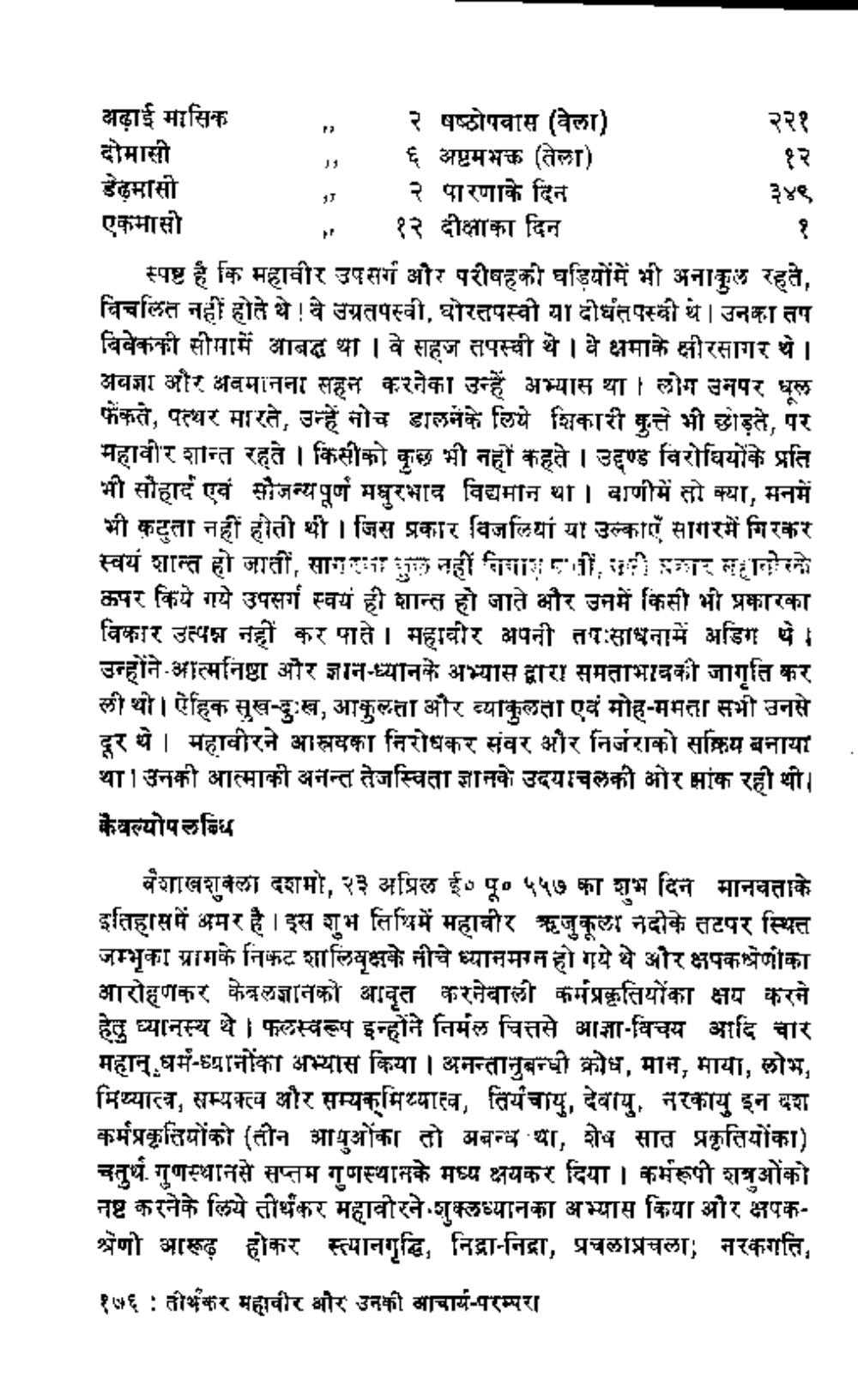

अढ़ाई मासिक

२ षष्ठोपवास (वेला) दोमासी

६ अष्टमभक (तेला) डेढ़मासी , २ पारणाके दिन

३४९ एकमासी

" १२ दीक्षाका दिन स्पष्ट है कि महावीर उपसर्ग और परीषहकी घड़ियोंमें भी अनाकुल रहते, विचलित नहीं होते थे ! वे उग्रतपस्वी, घोरतपस्वी या दो,तपस्वी थे । उनका तप विवेककी सीमा आबद्ध था । वे सहज तपस्वी थे । वे क्षमाके क्षीरसागर थे । अवज्ञा और अवमानना सहन करनेका उन्हें अभ्यास था। लोग उनपर धूल फेंकते, पत्थर मारते, उन्हें नोच डालने के लिये शिकारी कुत्ते भी छोड़ते, पर महावीर शान्त रहते । किसीको कुछ भी नहीं कहते । उदण्ड विरोधियोंके प्रति भी सौहार्द एवं सौजन्यपूर्ण मधुरभाव विद्यमान था। वाणीमें तो क्या, मनमें भी कटुता नहीं होती थी। जिस प्रकार विलियां या उल्काएँ सागरमें गिरकर स्वयं शान्त हो जाती, सागमा पुल नहीं निगामनी साकार महानोरको कपर किये गये उपसर्ग स्वयं ही शान्त हो जाते और उनमें किसी भी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं कर पाते । महावीर अपनी तपःसाधनामें अडिग थे। उन्होंने आत्मनिष्ठा और ज्ञान-ध्यानके अभ्यास द्वारा समताभावको जागृति कर ली थी । ऐहिक सुख-दुःख, आकुलत्ता और व्याकुलता एवं मोह-ममता सभी उनसे दूर थे। महावीरने आसयका निरोधकर संवर और निर्जराको सक्रिय बनाया था। उनकी आत्माकी अनन्त तेजस्विता ज्ञानके उदयाचलकी ओर मांक रही थी। कैवल्योपलब्धि

वैशाखशुक्ला दशमो, २३ अप्रिल ई० पू० ५५७ का शुभ दिन मानवताके इतिहासमें अमर है । इस शुभ तिथिमें महावीर ऋजुकूला नदीके तटपर स्थित जम्भृका ग्रागके निकट शालिवृक्षके नीचे ध्यानमग्न हो गये थे और क्षपकत्रेणीका आरोहणकर केवलज्ञानको आवृत करनेवाली कर्मप्रकृतियोंका क्षय करने हेतु ध्यानस्थ थे । फलस्वरूप इन्होंने निर्मल चित्तसे आज्ञा-विचय आदि चार महान् धर्म-ध्यानोंका अभ्यास किया । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्त्र, सम्यक्त्व और सम्यमिथ्यात्व, तियंचायु, देवायु, नरकायु इन दश कर्मप्रकृत्तियोंको (तीन आयुओंका तो अबन्ध था, शेष सात प्रकृतियोंका) चतुर्थ. गुणस्थानसे सप्तम गुणस्थानके मध्य क्षयकर दिया। कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करने के लिये तीर्थंकर महावीरने शुक्लध्यानका अभ्यास किया और क्षपकश्रेणो आरूढ़ होकर स्त्पानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचलाप्रचला; नरकगति, १७६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा