________________

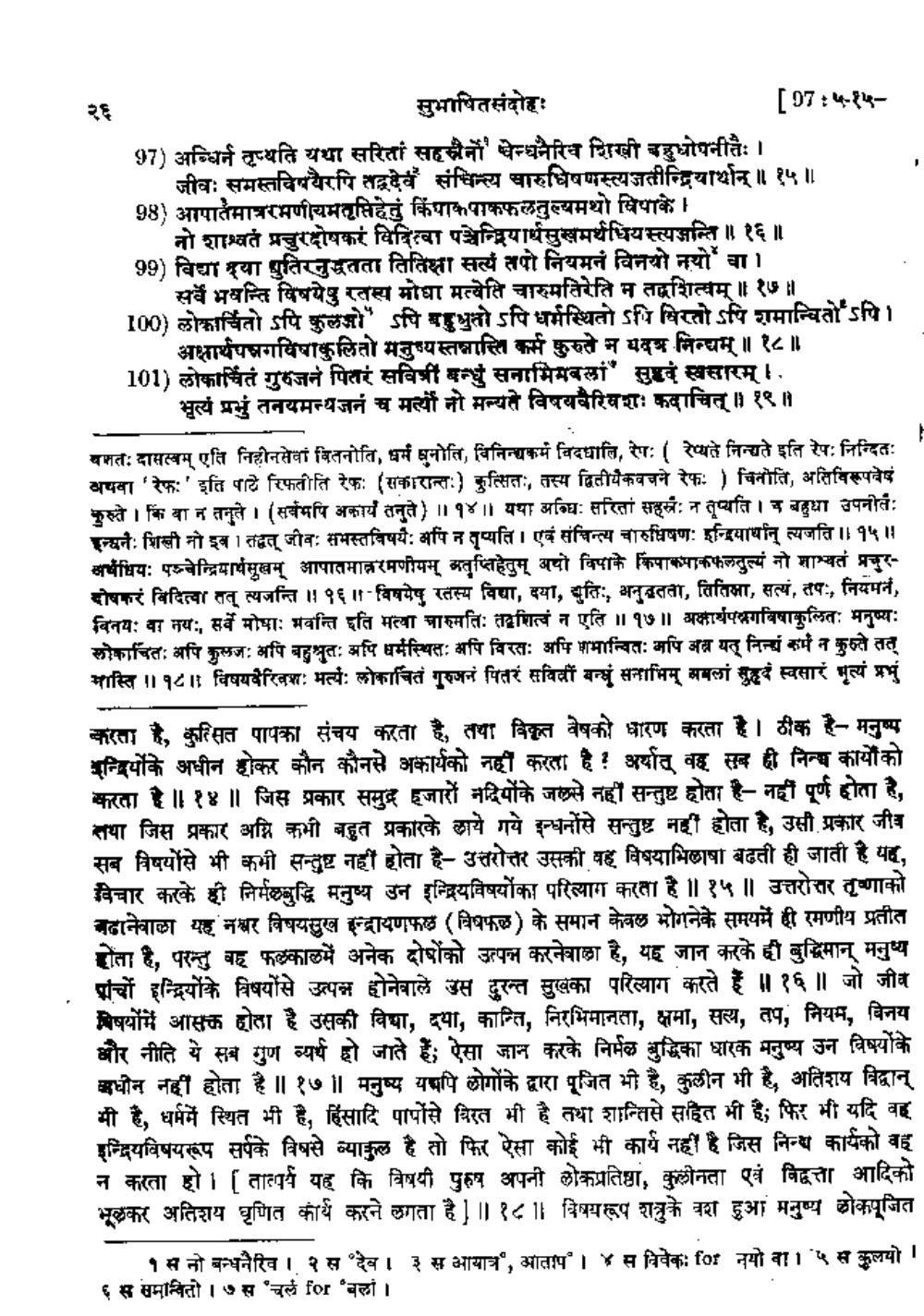

सुभाषितसंदोहः

[97:५-१५97) अन्धिर्न तृप्यति यथा सरितां सहनों' धेन्धनैरिव शिखी बहुधोपनीतः।

जीवः समस्तविषयैरपि तदेवं संचिन्त्य पारुधिषणस्त्यजतीन्द्रियार्थान् ॥ १५ ॥ 98} आपातमात्ररमणीयमतृप्तिहेतुं किंपाकपाकफलतुल्यमथो विपाके। ____नो शाश्वतं प्रचुरदोषकर विदित्वा पञ्चेन्द्रियार्थसुखमर्थधियस्त्यजन्ति ॥ १६ ॥ 99) विद्या श्या बुतिरनुसतता तितिक्षा सत्यं तपो नियमनं विनयो नयो वा।

सर्वे भवन्ति विषयेषु रतस्य मोधा मत्येति चारुमतिरेति न तद्वशित्वम् ॥ १७ ॥ 100) लोकार्चितोऽपि कुलो ऽपि बहुश्रुतोऽपि धर्मस्थितोऽपि विरतोऽपि शमान्वितोऽपि।

अक्षार्थपनगविषाकुलितो मनुष्यस्तनास्ति कर्म फुरुतेन यवत्र निन्धम॥१८॥ 101) लोकाचितं गुरुजने पितरं सवित्री बन्धु सनामिमवला सुरवं स्वसारम् । ,

भृत्यं प्रभुं तनयमन्यजनं च मयों नो मन्यते विषयवैरिवशः कदाचित् ।। १९॥ यमतः दासस्वम् एति निहीनसेवां वितनोति, धर्म धुनोति, विनिन्धकर्म विदधालि, रेगः ( रेप्यते निन्यते इति रेप: निन्दितः अथवा 'रेफः' इति पाटे रिफतीति रेफः (सकारान्तः) कुत्सितः, तस्म द्वितीयैकवचने रेफः ) चिनोति, अतिविरूपवेषं कुरुते । किं वा न तनुते । (सर्वमपि अकार्य तनुते) ॥१४ ।। यथा अन्धिः सरितां सहस्रः न तृप्यति । व बहुधा उपनीतः इन्धनैः शिखी नो इव । तद्वत् जीवः समस्तविषयः अपि न तृप्यति । एवं संचिन्त्य चारुधिषणः इन्दियार्थान् त्यजति ।। १५ ॥ अधियः पञ्चेन्द्रियार्थसुखम् आपातमानरमणीयम् अतृप्तिहेतुम् अथो विपाके किपाकमाकफलतुल्यं नो शाश्वतं प्रचुरदोषकर विदित्वा तत् स्यजन्ति ॥ १६॥-विषयेषु रतस्य विधा, दया, द्युतिः, अनुबतता, तितिक्षा, सत्यं, तपः, नियमन, बिनयः वा नयः, सर्वे मोषाः भवन्ति इति मत्वा चारुमतिः तशित्वं न एति ॥ १७ ॥ अवार्थपनगविषाकुलितः मनुष्यः सोकाचितः अपि कुलजः अपि बहुश्रुतः अपि धर्मस्थितः अपि विरतः अपि शभान्वितः अपि अन्न यत् निन्छ कम न कुरुते तत् मास्ति ॥१८॥ विषयवैरिवशः मत्यः लोकार्चित गुरुजनं पितरं सवित्री बन्धं सनाभिम् अबलां सुहृदं स्वसारं भृत्यं प्रभु करता है, कुत्सित पापका संचय करता है, तथा विकृत वेषको धारण करता है। ठीक है- मनुष्य इन्द्रियों के अधीन होकर कौन कौनसे अकार्यको नहीं करता है ! अर्थात् वह सब ही निन्ध कार्यों को करता है ॥ १४ ॥ जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियोंके जलसे नहीं सन्तुष्ट होता है- नहीं पूर्ण होता है, तथा जिस प्रकार अग्नि कभी बहुत प्रकारके लाये गये इन्धनोंसे सन्तुष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार जीव सब विषयोंसे भी कभी सन्तुष्ट नहीं होता है- उत्तरोत्तर उसकी वह विषयाभिलाषा बढ़ती ही जाती है यह, विचार करके ही निर्मलबुद्धि मनुष्य उन इन्द्रियविषयोंका परित्याग करता है ॥ १५ ॥ उत्तरोत्तर तृष्णाको बढानेवाला यह नश्वर विषयसुख इन्द्रायणफल (विषफळ) के समान केवल भोगनेके समयमें ही रमणीय प्रतीत होता है, परन्तु वह फलकालमें अनेक दोषोंको उत्पन्न करनेवाला है, यह जान करके ही बुद्धिमान् मनुष्य पों इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न होनेवाले उस दुरन्त सुखका परित्याग करते हैं ॥ १६ ॥ जो जीव विषयोंमें आसक्त होता है उसकी विद्या, दया, कान्ति, निरभिमानता, क्षमा, सत्य, तप, नियम, विनय

और नीति ये सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा जान करके निर्मळ बुद्धिका धारक मनुष्य उन विषयोंके अधीन नहीं होता है ॥ १७ ॥ मनुष्य यमपि लोगोंके द्वारा पूजित भी है, कुलीन भी है, अतिशय विद्वान् मी है, धर्ममें स्थित भी है, हिंसादि पापोंसे विरत भी है तथा शान्तिसे सहित भी है, फिर भी यदि वह इन्द्रियविषयरूप सर्पके विषसे व्याकुल है तो फिर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिस निन्ध कार्यको वह न करता हो । [ तात्पर्य यह कि विषयी पुरुष अपनी लोकप्रतिष्ठा, कुलीनता एवं विद्वत्ता आदिको भूलकर अतिशय घृणित कार्य करने लगता है ] || १८ | विषयरूप शत्रुके वश हुआ मनुष्य छोकपूजित

स नो बन्धनैरिव । २ स देव । ३ स आयात्र, आताप। ४ स विवेकः for नयो वा। ५ स कुलयो । ६स समन्वितो। ७स 'चलं for 'चला।