________________

स्या का टीका एवं हिन्वीयियेचन ]

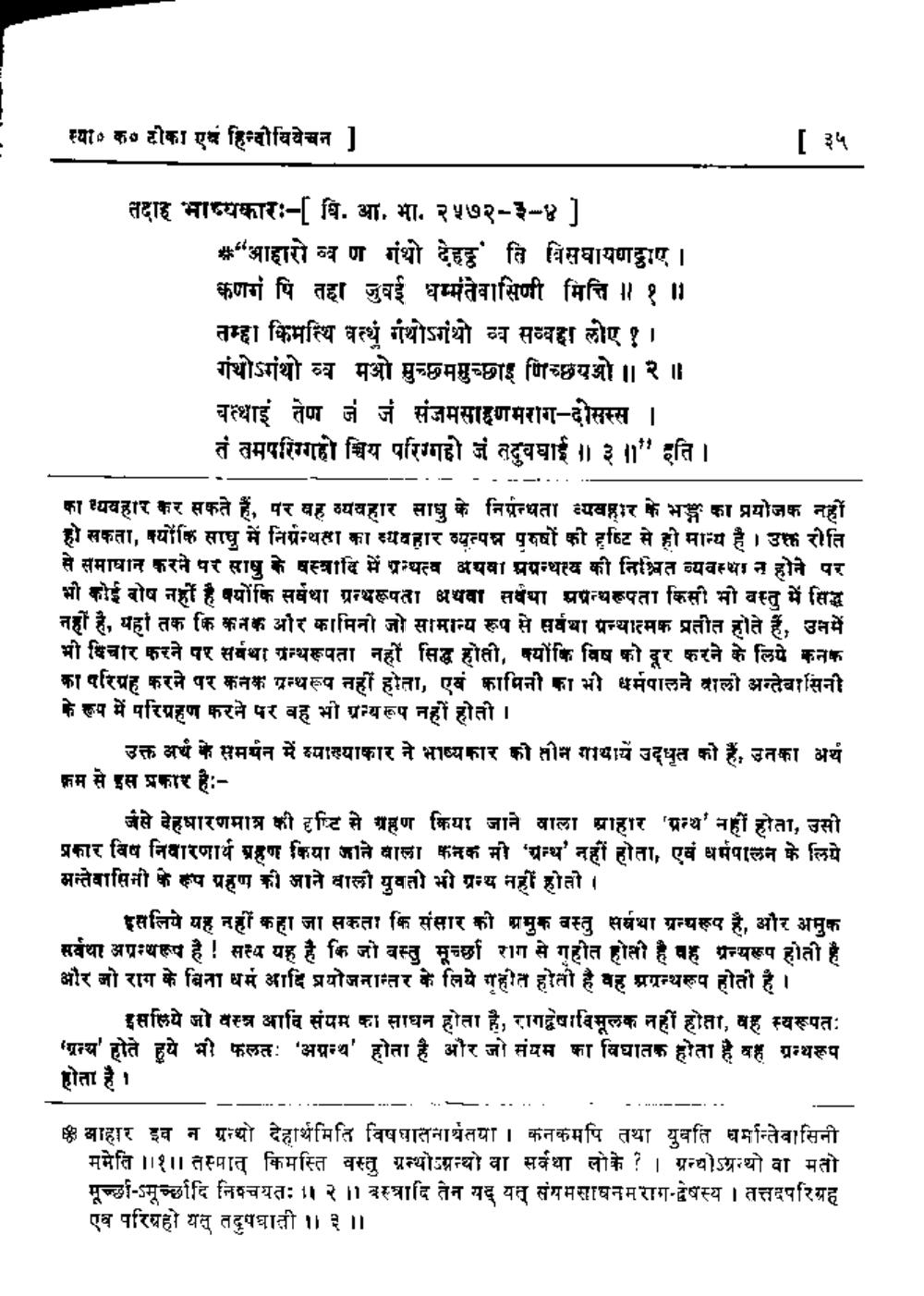

तदाह भाष्यकार:-[ वि. आ. भा. २५७२-३-४ ]

*"आहारो व्व ण गंथो देहट्ठ ति विसघायणट्ठाए । कणगं पि तहा जुबई धम्मंतेवासिणी मित्ति ॥१॥ तम्हा किमस्थि वत्, गंथोऽगंथो व्य सव्वहा लोए । गंथोऽगंथो व्य मओ मुच्छममुच्छाइ णिच्छयओ ॥२॥ वत्थाई तेण जं जं संजमसाइणमराग-दोसस्स | तं तमपरिग्गहो श्चिय परिग्गही जं तदुवघाई॥३॥" इति ।

का ध्यवहार कर सकते हैं, पर वह व्यवहार साधु के निग्रंन्धता व्यवहार के भङ्ग का प्रयोजक नहीं हो सकता, क्योंकि साधु में निर्ग्रन्थता का व्यवहार व्युत्पन्न पुरुषों की दृष्टि से ही मान्य है । उक्त रोति से समाधान करने पर साषु के वस्त्रादि में प्रन्थत्व अथवा प्रग्रन्थस्य की निश्चित व्यवस्था न होने पर भी कोई दोष नहीं है क्योंकि सर्वथा ग्रन्थरूपता अथवा सर्वथा प्रपन्थरूपता किसी भी वस्तु में सिद्ध नहीं है, यहां तक कि कनक और कामिनी जो सामान्य रूप से सर्वथा अन्यात्मक प्रतीत होते हैं, उनमें भी विचार करने पर सर्वथा ग्रन्थरूपता नहीं सिद्ध होती, क्योंकि विष को दूर करने के लिये कनक का परिग्रह करने पर कनक ग्रन्थरूप नहीं होता, एवं कामिनी का भी धर्मपालने वाली अन्तेवासिनी के रूप में परिग्रहण करने पर वह भी प्रन्यरूप नहीं होती।

उक्त अर्थ के समर्थन में व्याख्याकार ने भाष्यकार को तीन गायायें उद्धृत को हैं, उनका अर्थ कम से इस प्रकार है:

जैसे देहधारणमात्र की दृष्टि से ग्रहण किया जाने वाला प्राहार 'ग्रन्थ' नहीं होता, उसी प्रकार विष निवारणार्य ग्रहण किया जाने वाला कनक मी 'ग्रन्थ नहीं होता, एवं धर्मपालन के लिये मन्तेवासिनी के रूप ग्रहण की आने वाली युवती भी ग्रन्य नहीं होती।

इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि संसार को प्रमुक वस्तु सर्वथा ग्रन्यरूप है, और अमुक सर्वथा अग्रन्थरूप है ! सस्य यह है कि जो वस्तु मूर्छा राग से गुहीत होती है वह ग्रन्यरूप होती है और जो राग के बिना धर्म आदि प्रयोजनान्तर के लिये गृहीत होती है वह अग्रन्थरूप होती है।

इसलिये जो वस्त्र आदि संयम का साधन होता है, रागद्वेषाविमूलक नहीं होता, वह स्वरूपतः 'न्य' होते हुये भी फलतः 'अग्नन्थ' होता है और जो संयम का विघातक होता है वह ग्रन्थरूप होता है।

आहार इव न ग्रन्थो देहार्थ मिति विषघातनार्थतया । कनकमपि तथा युवति धर्मान्तेवासिनी ममेति ।।१।। तस्मात् किमस्ति वस्तु ग्रन्थोऽग्नन्थो वा सर्वथा लोके ? ग्रन्थोऽग्रन्थो वा मतो मूर्छा-मूर्छादि निश्चयतः ।। २ ।। वस्त्रादि तेन यद् यत् संयम साधनम राग-द्वेषस्य । तत्तदपरिग्रह एव परिग्रहो यत् तदुपघाती ॥ ३॥