________________

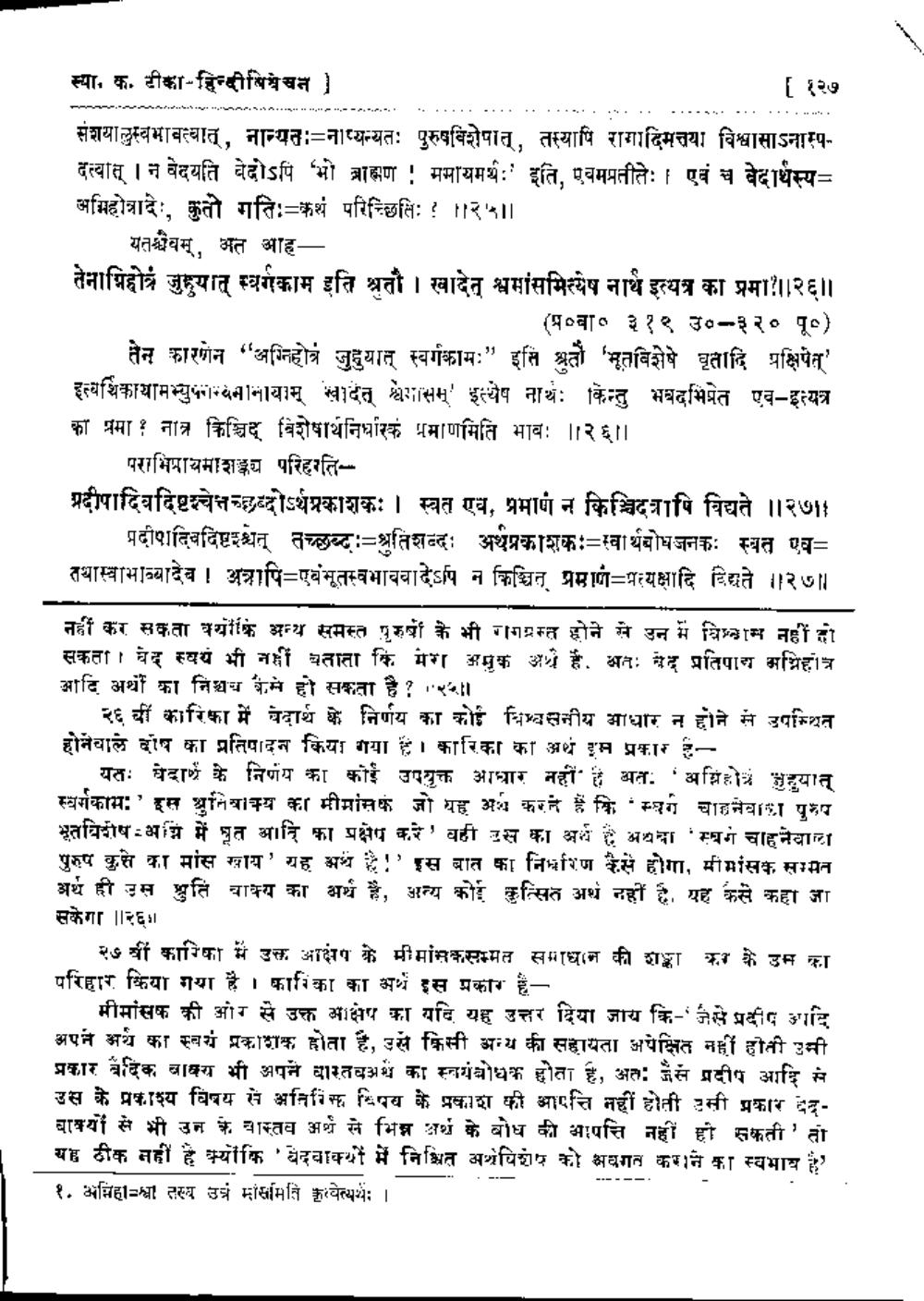

स्या, क. टीका-हिन्दीषियन )

[ १२७ संशयालुस्वभावत्वात् , नान्यता नाप्यन्यतः पुरुषविशेषात् , तस्यापि रागादिमत्तया विश्वासाऽनास्पदत्वात् । न वेदयति बेदोऽपि “भो ब्राह्मण ! ममायमर्थः' इति, एवमप्रतीतेः । एवं च वेदार्थस्यअमिहोत्रादेः, कुतो गतिः कथं परिच्छितिः ? ।।२।।

यतश्चैवम् , अत आहतेनाग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति श्रुतौ । खादेव श्वमांसमित्येष नार्थ इत्यत्र का प्रमा?।।२६।।

(प्र०वा० ३१९ उ०-३२० पू०) तेन कारणेन "अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः” इति श्रुतौ 'भूतविशेषे घृतादि प्रक्षिपेत्' इत्यर्थिकायामभ्युपगमानावाम् खादत् श्वेमासम्' इत्येष नार्थः किन्तु भवदभिप्रेत एव-इत्यत्र का प्रमा? नात्र किश्चिद् विशेषार्थनिर्धारकं प्रमाणमिति भावः ।।२६।।।

पराभिप्रायमाशङ्कय परिहरतिप्रदीपादिवदिष्टश्चेनच्छब्दोऽर्थप्रकाशकः । स्वत एव, प्रमाण न किश्चिदत्रापि विद्यते ॥२७॥

प्रदीपादिवदिष्टश्चत् तच्छब्दः श्रुतिशब्दः अर्थप्रकाशक: स्वार्थबोधजनकः स्वत एव= तथास्वाभायादेव । अत्रापि एवंभूतस्वभाववादेऽपि न किञ्चित् प्रमाण प्रत्यक्षादि विद्यते ॥२७॥

नहीं कर सकता क्योकि अन्य समस्त पुरुषों के भी गगग्रस्त होने से उन में बिनाम नहीं हो सकता । घेद स्वयं भी नहीं बताता कि मंग अमुक अर्थ है. अतः वेद प्रतिपाय अग्निहोत्र आदि अर्थी का निश्चय कम हो सकता है ? । २५॥

२६ची कारिका में चंदार्थ के निर्णय का कोई विश्वसनीय आधार न होने से उपस्थित होनेवाले दोष का प्रतिपादन किया गया है। कारिका का अथं इस प्रकार है

यतः घेदार्थ के निर्णय का कोई उपयुक्त आधार नहीं है अत. 'अग्निहोत्रं गुहयात् स्वर्गकाम:' इस श्रनिवाक्य का मीमांसक जो यह अर्थ करते हैं कि 'म्बर्ग चाहनेवाका भर भूतविशेष : अग्नि में प्रत आदि का प्रक्षेप करे' वही उस का अर्थ अथवा 'मग चाहनेवाला पुरुष कुसे का मांस खाय' यह अर्थ है !' इस बात का निर्धारण कैसे होगा, मीमांसक सम्मत अर्थ ही उस श्रुति वाक्य का अर्थ है, अन्य कोई कुत्सित अर्थ नहीं है. यह कसे कहा जा सकेगा ||२६॥

२७ वीं कारिका में उत्त. आक्षेप के मीमांसकसम्मत समाधान की शङ्का कर के उम का परिहार किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है___ मीमांसफ की ओर से उक्त आक्षेप का यदि यह उत्तर दिया जाय कि-'जैसे प्रदीप आदि अपने अर्थ का स्वयं प्रकाशक होता है, उसे किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नहीं होती उमी प्रकार वैदिक बाक्य भी अपने वास्तवार्थ का स्वयंबोधक होता है, अत: जैसे प्रदीप आदि स्म उस के प्रकाश्य विषय से अनिमि विपय के प्रकाश की आपत्ति नहीं होती उसी प्रकार र वाक्यों से भी उन के वास्तव अर्थ से भिन्न अर्थ के बोध की आपत्ति नहीं हो सकती ' तो यह ठीक नहीं है क्योकि 'बैदवाक्यों में निश्चित अशेविशेष को अवगत कराने का स्वभाव है। १. अनिहा-श्वा तस्य उत्रं मांसमिति कृत्येत्यर्थः ।