________________

१६६ j

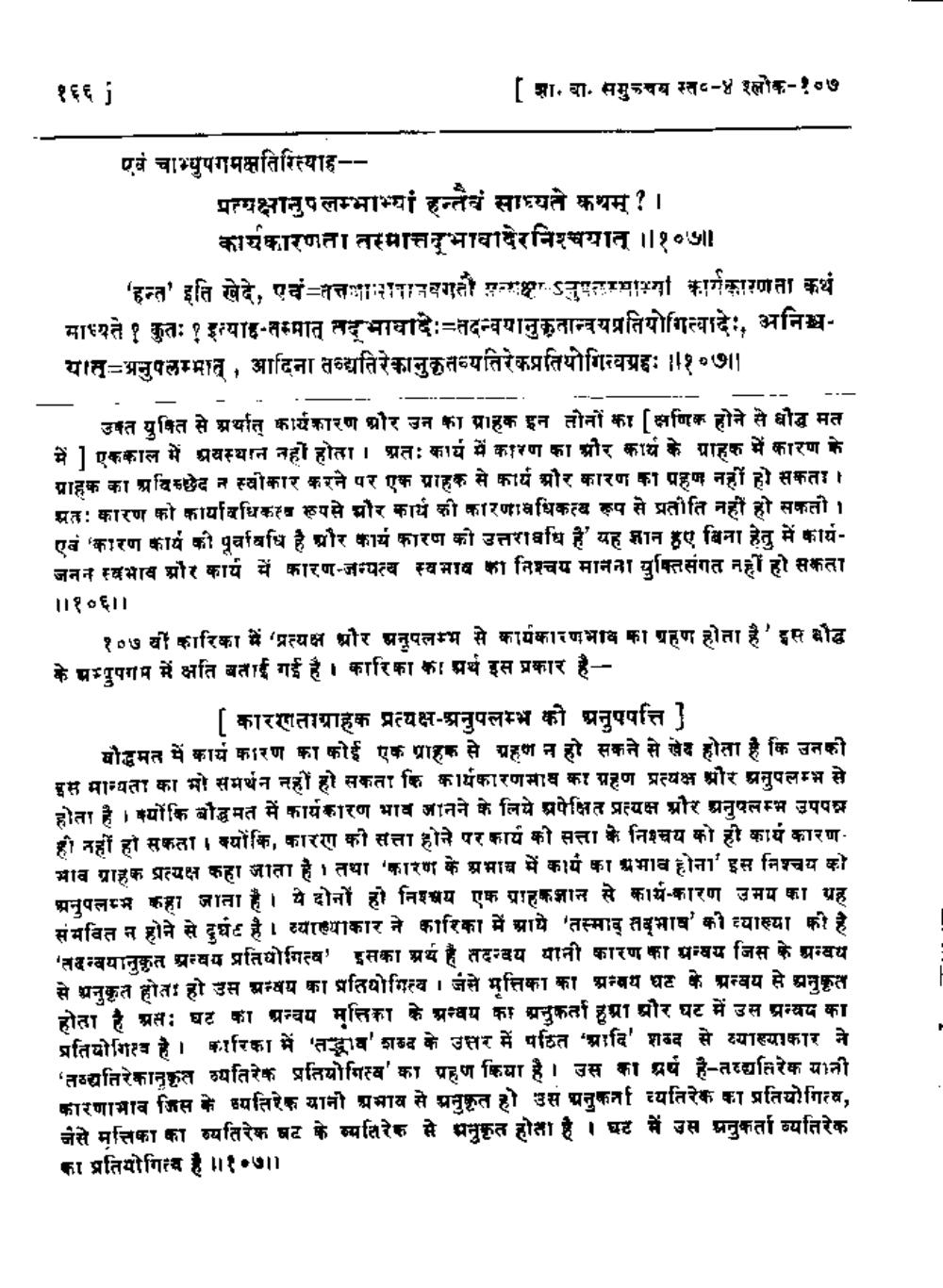

[शा. वा. समुच्चय स्त-४ श्लोक-१०७

-

एवं चाभ्युपगमक्षतिरित्याह--

प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां हन्तवं साध्यते कथम् ? ।

कार्यकारणता तस्मात्तभावादेरनिश्चयात् ॥१०७॥ 'हन्त' इति खेदे, एवं-तत्तनासमाजवगतो मासुपसाया या कार्यकारणता कथं माध्यते ? कुतः ? इत्याइ-तस्मात् तावादे: तदन्वयानुकतान्वयप्रतियोगित्यादेः, अनिश्चयात-अनुपलम्मात , आदिना तव्यतिरेकानुकृतव्यतिरेकप्रतियोगित्वग्रहः ॥१७॥

- उक्त युक्ति से अर्थात् कार्यकारण और उन का ग्राहक इन तीनों का [क्षणिक होने से धौद्ध मत में ] एककाल में प्रयस्थान नहीं होता । अतः कार्य में कारण का और कार्य के ग्राहक में कारण के ग्राहक का अविच्छेदन स्वीकार करने पर एक ग्राहक से कार्य और कारण का प्रहण नहीं हो सकता। प्रत: कारण को कार्यावधिकरण रूपसे मोर कार्य की कारणावधिकत्य रूप से प्रतीति नहीं हो सकती। एवं 'कारण कार्य को पूर्वावधि है और कार्य कारण को उत्तराधि है यह ज्ञान हुए बिना हेतु में कार्यजनन स्वभाव और कार्य में कारण-जन्यत्व स्वभाव का निश्चय मानना युक्तिसंगत नहीं हो सकता ॥१०६॥

१०७ वीं कारिका में 'प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ से कार्यकारणभाव का ग्रहण होता है इस बौद्ध के पम्युपगम में क्षति बताई गई है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है

[कारणताग्राहक प्रत्यक्ष-अनुपलम्भ को अनुपपत्ति ] बौद्धमत में कार्य कारण का कोई एक प्राहक से ग्रहण न हो सकने से खेद होता है कि उनकी इस मान्यता का मो समर्थन नहीं हो सकता कि कार्यकारणमाव का ग्रहण प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ से होता है । क्योंकि बौद्धमत में कार्यकारण भाव जानने के लिये अपेक्षित प्रत्यक्ष और अनुपलम्म उपपन्न

नहीं हो सकता। क्योंकि, कारण की सत्ता होने पर कार्य की सत्ता के निश्चय कोही कार्य कारण भाव ग्राहक प्रत्यक्ष कहा जाता है । तथा 'कारण के प्रभाव में कार्य का प्रभाव होना' इस निश्चय को अनुपलम्म कहा जाता है। ये दोनों हो निश्चय एक प्राहकशान से कार्य-कारण जमय का ग्रह समवित न होने से दुर्घट है। व्याख्याकार ने कारिका में आये 'तस्माद् तनाव की व्याख्या की है 'तदन्वयानुकृत अन्वय प्रतियोगित्व' इसका अर्थ है तदन्वय यानी कारण का मन्वय जिस के अन्वय से अनुकृत होता हो उस अन्धय का प्रतियोगित्व । जैसे मृत्तिका का अन्वय घट के अन्वय से अनुकृत होता है प्रस: घट का अन्वय मृत्तिका के अन्धय का अनुकर्ताहमा और घर में उस प्रन्यय का प्रतियोगित्व है। कारिका में 'तद्भाव' शब्द के उत्तर में पठित 'प्रादि' शब्द से व्याख्याकार ने 'तव्यतिरेकानकृत व्यतिरेक प्रतियोगिस्व' का ग्रहण किया है। उस का अर्थ है-ततिरेक यानी कारणामाव जिस के ध्यतिरेक यानी प्रभाव से अनुकृत हो उस अनुकर्ता व्यतिरेक का प्रतियोगित्व, जैसे मत्तिका का व्यतिरेक घट के व्यतिरेक से अनुकृत होता है । घट में उस अनुकर्ता व्यतिरेक का प्रतियोगित्व है॥१.७॥