________________

अष्टम प्रकाश

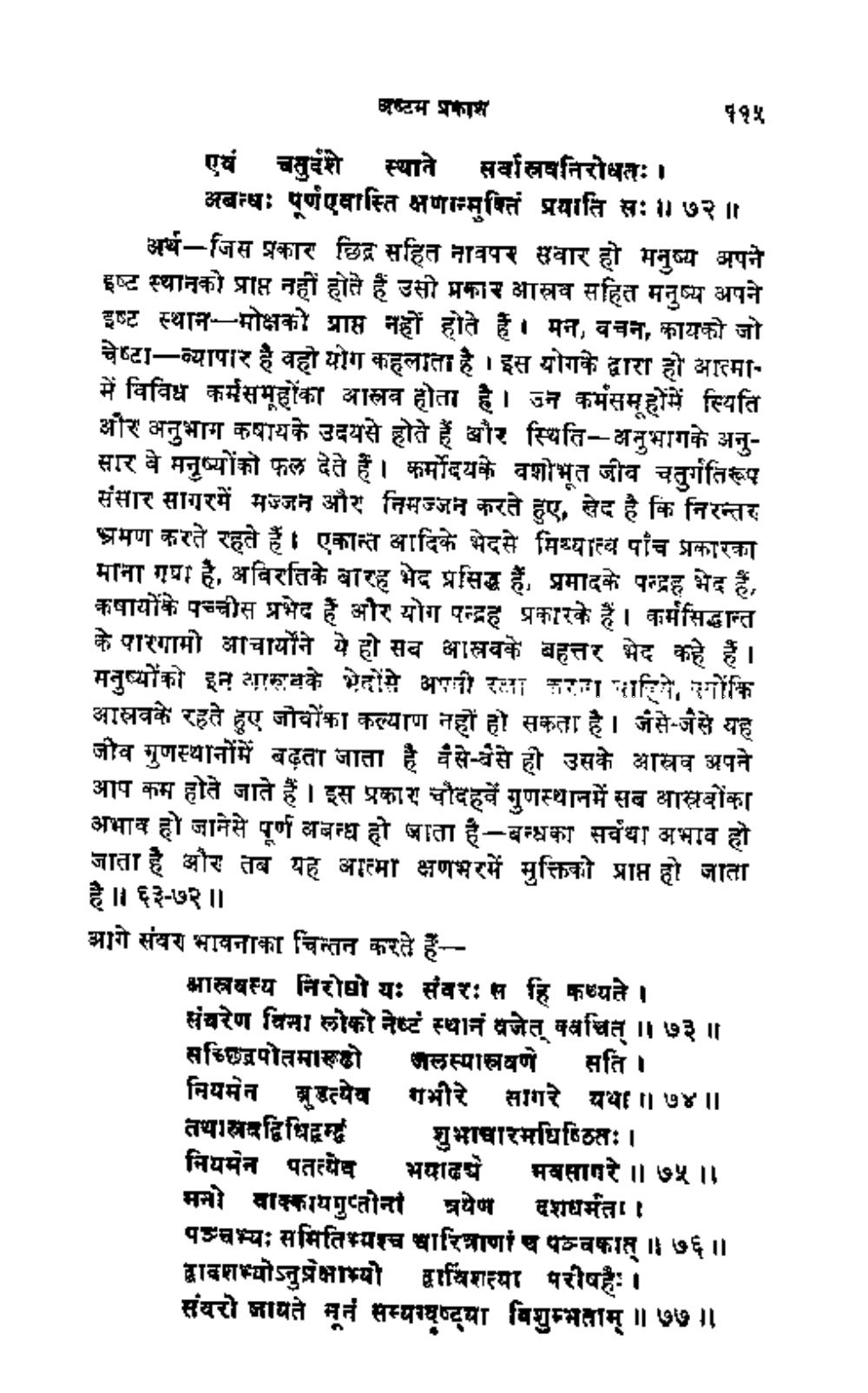

११५ एवं चतुर्दशे स्थाने सर्वालपनिरोधतः।

अबन्धः पूर्णएवास्ति अणान्मुक्तिं प्रयाति सः॥ ७२ ।। अर्थ-जिस प्रकार छिद्र सहित नावपर सवार हो मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त नहीं होते हैं उसी प्रकार आस्रव सहित मनुष्य अपने इष्ट स्थान-मोक्षको प्राप्त नहीं होते हैं। मन, वचन, कायको जो चेष्टा-व्यापार है वहो योग कहलाता है । इस योगके द्वारा हो आत्मामें विविध कर्मसमूहोंका आलव होता है। उन कर्मसमूहों में स्थिति और अनुभाग कषायके उदयसे होते हैं और स्थिति-अनुभागके अनूसार वे मनुष्योंको फल देते हैं। फर्मोदयके वशीभूत जीव चतुर्गतिरूप संसार सागरमें मज्जन और निमज्जन करते हुए, खेद है कि निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं। एकान्त आदिके भेदसे मिथ्यात्व पाँच प्रकारका माना गया है, अविरतिके बारह भेद प्रसिद्ध हैं, प्रमादके पन्द्रह भेद हैं, कषायोंके पच्चीस प्रभेद हैं और योग पन्द्रह प्रकारके हैं। कर्मसिद्धान्त के पारगामो आचार्योंने ये हो सब आस्रवके बहत्तर भेद कहे हैं। मनुष्योंको इन सारूवके भेदोंसे अपनी रक्षा करतासहियमोंकि आस्रवके रहते हुए जोवोंका कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे-जैसे यह जीव गूणस्थानोंमें बढ़ता जाता है वैसे-वैसे ही उसके आस्रव अपने आप कम होते जाते हैं। इस प्रकार चौदहवें गुणस्थानमें सब आरबोंका अभाव हो जानेसे पूर्ण अजन्ध हो जाता है-बन्धका सर्वथा अभाव हो जाता है और तब यह आत्मा क्षणभरमें मुक्तिको प्राप्त हो जाता है ।। ६३-७२।। आगे संवर भावनाका चिन्तन करते हैं

मानवस्य निरोधो यः संवरः स हि कथ्यते । संबरेण विना लोको नेष्टं स्थानं व्रजेत् क्वचित् ।। ७३ ।। सञ्छित्रपोतमारुढो जलस्यास्त्रवणे सति । नियमेन अखत्येव गभीरे सागरे यथा ॥ ७४ ।। तथालवद्विधिदम्द शुभाधारमधिष्ठितः । नियमेन पतत्येव भयाद भवसागरे । ७५ ॥ मनो वाक्कायगुप्तोनो त्रयेण दशधर्मता। पञ्चभ्यः समितिभ्यश्च चारित्राणां च पञ्चकात् ॥ ७६ ॥ द्वादशभ्योऽनुप्रेक्षाभ्यो द्वाविंशत्या परीषहै। संयरो जायते भून सम्यषष्ट्या विशुम्भताम् ॥ ७७ ॥