________________

३८]

* प्राकृत व्याकरण *

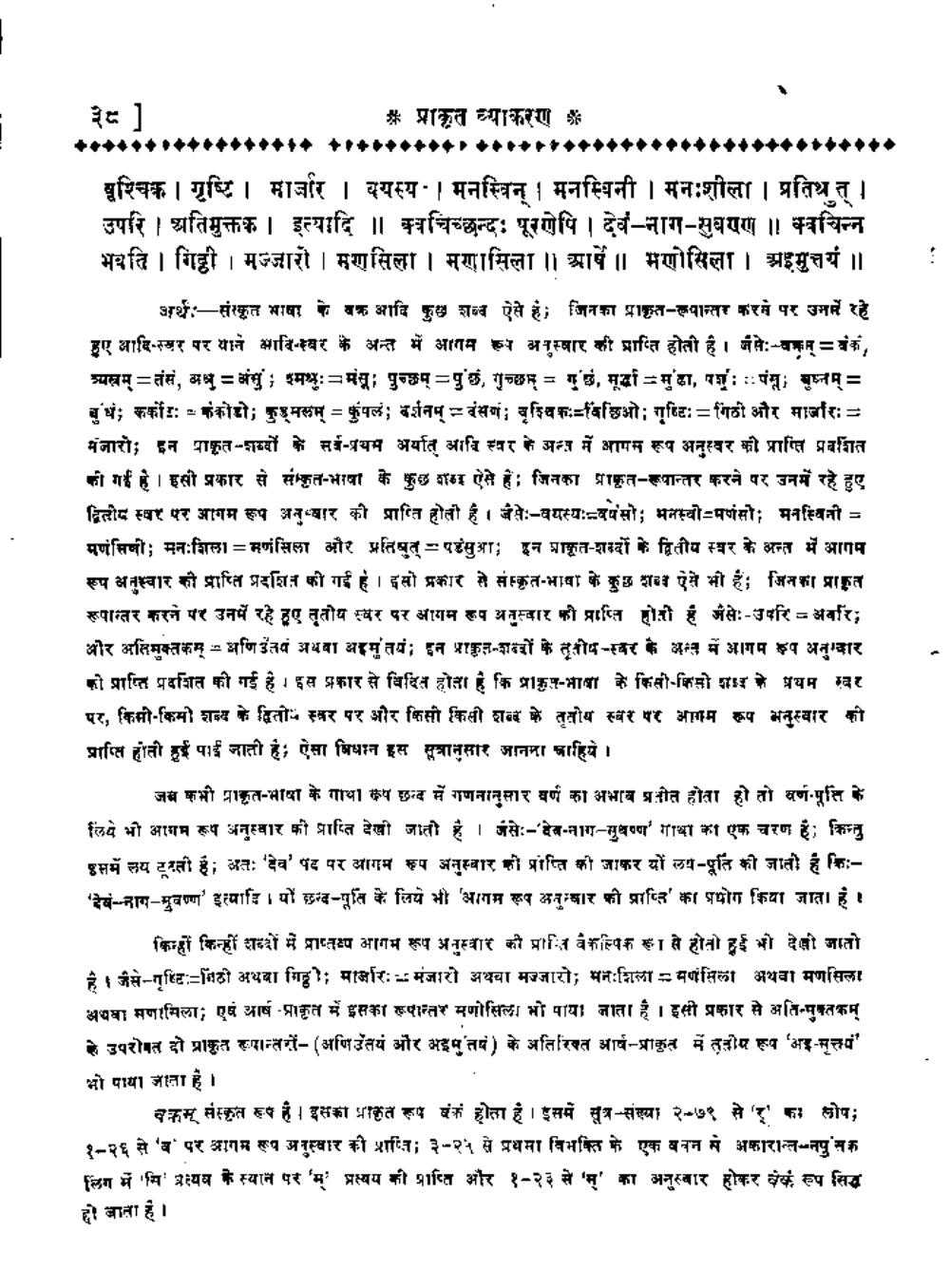

वृश्चिक । गृष्टि । मार्जार । व्यस्य · | मनस्विन् । मनस्विनी । मनःशीला । प्रतिथ त् । उपरि । अतिमुक्तक । इत्यादि ॥ चिच्छन्दः पूरणेपि । देव-नाग-सुवपण ॥ क्वचिन्न भवति । गिट्ठी । मज्जारो | मणसिला । मणामिला ॥ आर्षे ।। मणोसिला । अइमुत्तयं ॥

अर्थ:-संस्कृत भाषा के वक्र आदि कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका प्राकृत-रूपान्तर करने पर उनमें रहे हुए आदि-स्वर पर याने आदि-स्वर के अन्त में आगम का अनुस्वार की प्राप्ति होती है । जैसे:-चक्रम् = वक, त्र्यत्रम् = तंस, अ = अंसुं श्मश्रुः = मनः पुच्छम् = पुछ, गुच्छर = गछ, मूर्दा = मुढा, पश: :: पंः बुनम् = बुध; कर्कोट: - ककोडो; कुमसम् = कुंपलं; दर्शनम् = वंसर्ग: वृश्चिक: विछिओ; गृष्टिः = गिठी और माार:= मंजारो; इन पाकृत-शयों के सर्व-प्रयम अर्यात आदि स्वर के अन्त में आपम रूप अनुस्वर को प्राप्ति प्रदर्शित की गई है। इसी प्रकार से संस्कृत-भाषा के कुछ काम ऐसे हैं, जिनका प्राकृत-रूपान्तर करने पर उनमें रहे हुए द्वितीय स्वर पर आगम रूप अनुवार को प्राप्ति होती है । जैसे:-वयस्यः-वयंसो; मनस्वी-मसो; मनस्विनी = मर्णप्तिणी; मनःशिला = मणसिला और प्रतिषुत् = पटंसुआ; इन प्राकृत-शब्दों के द्वितीय स्वर के अन्त में आगम रूप अनुस्वार की प्राप्ति प्रदशित की गई है। इसी प्रकार से संस्कृत-भाषा के कुछ शब ऐसे भी है, जिनका प्राकृत रूपान्तर करने पर उनमें रहे हए तृतीय स्वर पर आगम रूप अनुस्वार की प्राप्ति होती है जैसे:-उपरि = अवरित और अतिमुक्तकम् - अणि उत्तयं अथवा अरतयंइन प्राकृत-शब्दों के तृतीय-स्वर के अन्त में आगम कप अनुग्दार को प्राप्ति प्रदशित की गई है। इस प्रकार से विदित होता है कि प्राकप-भाषा के किसी-किसोर के प्रथम स्वर पर, किमो-किमी शब्द के द्वितो स्वर पर और किसी किसी शब्द के तृतीय स्वर पर आगम रूप अनुस्वार की प्राप्ति होती हई पाई जाती है। ऐसा विधान इस सूत्रानुसार जानना चाहिये।

जब कभी प्राकृत-माया के गाथा कप छन्द में गणनानुसार वर्ण का अभाव प्रतीत होता हो तो वर्ण-मूक्ति के लिये भी आगम रूप अनुस्वार की प्राप्ति देखी जाती है । जैसे:-'देव-नाग-सुषण' गाथा का एक चरण है, किन्तु इसमें लय टूटती है। अत: 'देव' पद पर आगम रूप अनुस्वार की प्राप्ति की जाकर यो लय-पूर्ति की जाती है कि:'देव-नाय-मुवण्ण' इत्यादि । यो छन्द-पूर्ति के लिये भी 'आगम रूप अनुम्बार की प्राप्ति का प्रयोग किया जाता है।

किन्हीं किन्हीं शब्दों में प्राप्तम्प आगम रूप अनुस्वार की प्राप्ति वैकल्पिक रूप से होती हुई भी देखी जातो है। जैसे-गाष्टि: पिठी अथवा गिट्ठो मारि:-मंजारो अथवा मज्जारो; मनःशिला-मणसिला अथवा मणसिला अथवा मणामिला; एवं आर्ष -प्राकृत में इसका रूपान्तर मणोसिला भी पाया जाता है । इसी प्रकार से अति-मुक्तकम् के उपरोक्त दो प्राकृत रूपान्तरों- (अणि उतयं और अइमुत) के अतिरिक्त आर्ष-प्राकृत में लनीय रूप 'अइ-मृत्य' भो पाया जाता है।

वकम् संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप वं होता है। इसमें सूत्र-संख्या २-७९ से 'र' का लोप3 १-२६ से 'व पर आगम सप अनुस्वार की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक बवन में अकारान्ल-नपूसक लिंग में 'मि' प्रत्यय के स्थान पर 'म' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से 'म्' का अनुस्वार होकर बैंक रुप सिद्ध हो जाता है।