________________

आदि अनन्त गुणों से है; कर्म से नहीं है। इसलिए ऐसा मानना कि जो भी रोग, रंग-रूप आदि शरीर की अवस्थाएँ हैं। मैं उनसे त्रिकाल भिन्न एक अविनाशी, अखण्ड, परमतत्त्व हूँ जिसे सच्चिदानन्द कहते हैं।

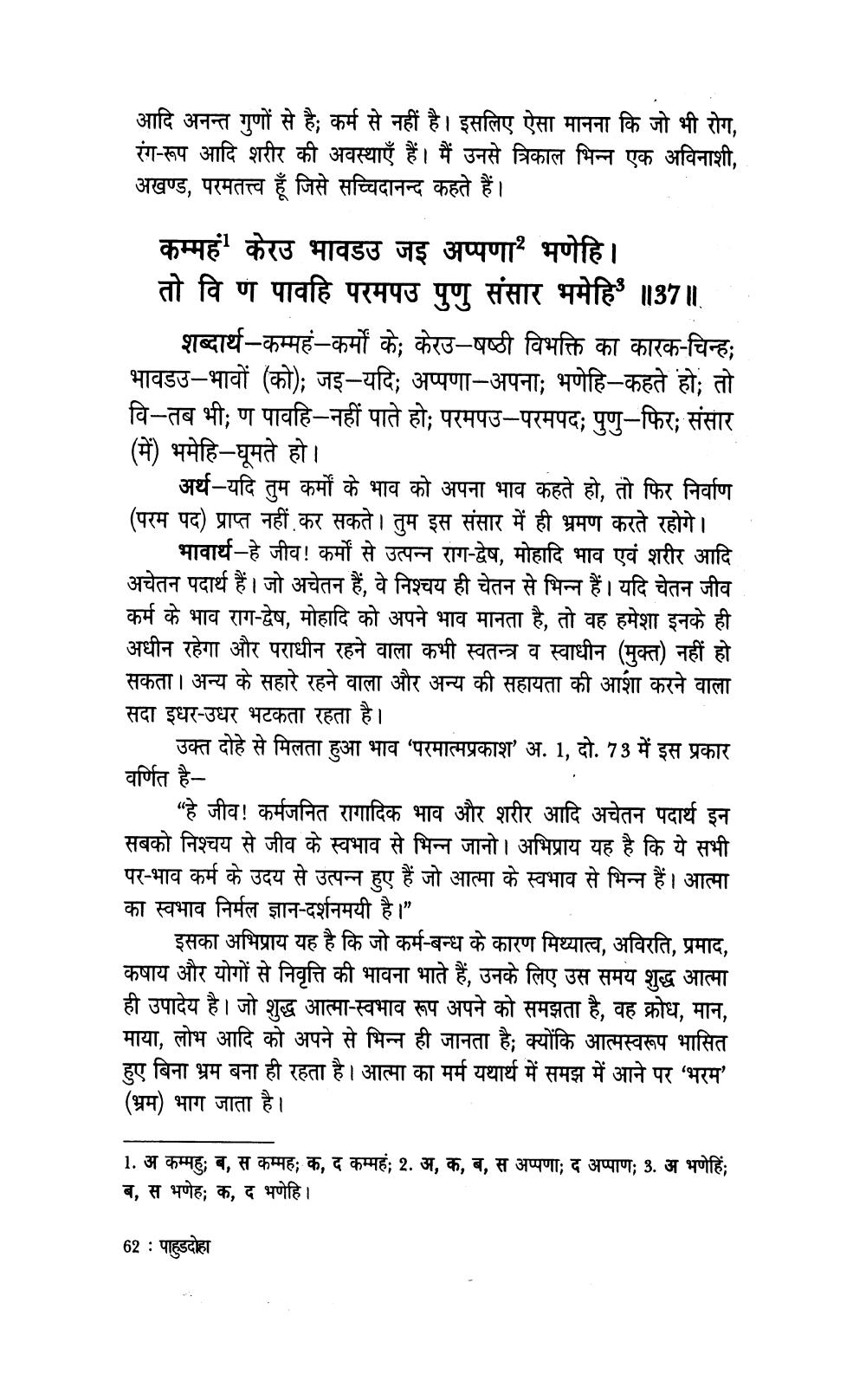

कम्मह' केरउ भावडउ जइ अप्पणा भणेहि। तो वि ण पावहि परमपउ पुणु संसार भमेहि ॥37॥

शब्दार्थ-कम्महं-कर्मों के; केरउ-षष्ठी विभक्ति का कारक-चिन्ह; भावडउ-भावों (को); जइ-यदि; अप्पणा-अपना; भणेहि-कहते हो तो वि-तब भी; ण पावहि-नहीं पाते हो; परमपउ-परमपद; पुणु-फिर; संसार (में) भमेहि-घूमते हो।

अर्थ-यदि तुम कर्मों के भाव को अपना भाव कहते हो, तो फिर निर्वाण (परम पद) प्राप्त नहीं कर सकते। तुम इस संसार में ही भ्रमण करते रहोगे।

भावार्थ-हे जीव! कर्मों से उत्पन्न राग-द्वेष, मोहादि भाव एवं शरीर आदि अचेतन पदार्थ हैं। जो अचेतन हैं, वे निश्चय ही चेतन से भिन्न हैं। यदि चेतन जीव कर्म के भाव राग-द्वेष, मोहादि को अपने भाव मानता है, तो वह हमेशा इनके ही अधीन रहेगा और पराधीन रहने वाला कभी स्वतन्त्र व स्वाधीन (मुक्त) नहीं हो सकता। अन्य के सहारे रहने वाला और अन्य की सहायता की आशा करने वाला सदा इधर-उधर भटकता रहता है।

उक्त दोहे से मिलता हुआ भाव ‘परमात्मप्रकाश' अ. 1, दो. 73 में इस प्रकार वर्णित है

___"हे जीव! कर्मजनित रागादिक भाव और शरीर आदि अचेतन पदार्थ इन सबको निश्चय से जीव के स्वभाव से भिन्न जानो। अभिप्राय यह है कि ये सभी पर-भाव कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं जो आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं। आत्मा का स्वभाव निर्मल ज्ञान-दर्शनमयी है।"

इसका अभिप्राय यह है कि जो कर्म-बन्ध के कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों से निवृत्ति की भावना भाते हैं, उनके लिए उस समय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। जो शुद्ध आत्मा-स्वभाव रूप अपने को समझता है, वह क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को अपने से भिन्न ही जानता है; क्योंकि आत्मस्वरूप भासित हुए बिना भ्रम बना ही रहता है। आत्मा का मर्म यथार्थ में समझ में आने पर 'भरम' (भ्रम) भाग जाता है।

1. अ कम्महु; ब, स कम्मह; क, द कम्मह; 2. अ, क, ब, स अप्पणा; द अप्पाण; 3. अ भणेहिं; ब, स भणेह; क, द भणेहि।

62 : पाहुडदोहा