________________

रूप अपने आपको छोड़कर जड़ पदार्थ एवं परद्रव्य का ध्यान लगाते हैं, वे अज्ञानी हैं। वास्तव में सच्चे ज्ञानी की यही पहचान है कि वह शरीर को भी अपने से भिन्न समझता है, इसलिए वह उससे भी ममता नहीं करता। क्योंकि पर में अपनेपन की बुद्धि होना ही अज्ञानता की सूचक है। यद्यपि दोहे में 'ममत्व' को 'अनुराग' शब्द से संकेतित किया गया है, लेकिन यह दर्शनमोह का वाचक है। पर को आप रूप समझना दर्शनमोह का ही लक्षण है। अतः जो ज्ञानी हैं, वे शरीर आदि में ममत्व (मेरापन) नहीं करते और जो ममता करते हैं, वे अज्ञानी हैं। आत्मा के स्वाभाविक परिणाम को 'भाव' कहते हैं। अपने भाव या स्वभाव का भान होना ही अपने स्वभाव को जानना है। स्वभाव में अहंबुद्धि, अहंकार, ममकार नहीं होता। क्योंकि वह सहज, स्वाभाविक, नित्य है। आत्मा में राग-द्वेष नहीं होते। परन्तु अज्ञानी जीव को प्रत्येक समय में राग या द्वेष ही अनुभवगोचर होते हैं। इस कारण वह शरीरादि से इतना तन्मय होकर रहता है कि उनकी विभिन्न अवस्थाओं को आप रूप जानता, मानता है; क्योंकि उसकी बुद्धि उन सबमें मोहित है।

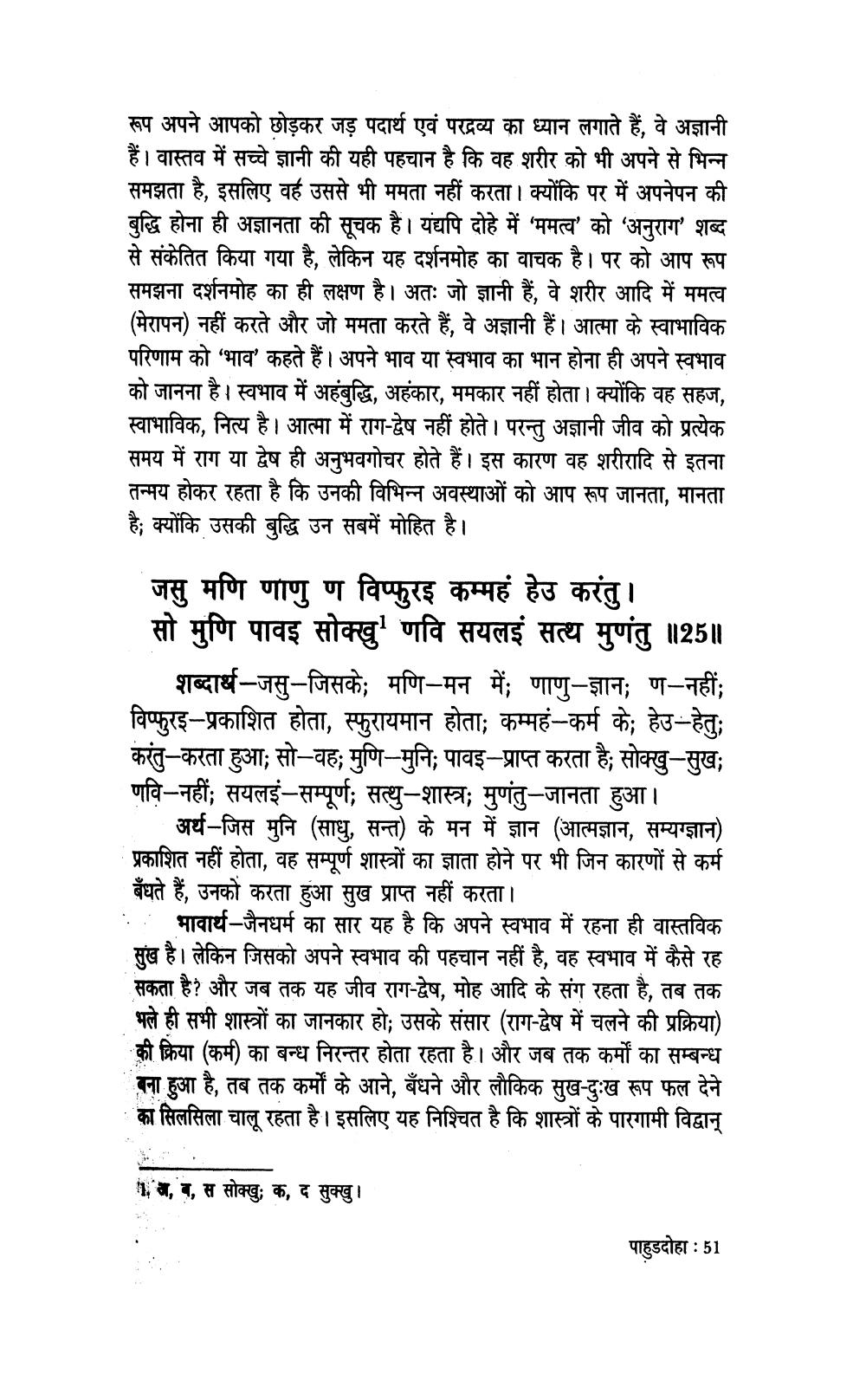

जसु मणि णाणु ण विप्फुरइ कम्महं हेउ करंतु। सो मुणि पावइ सोक्खु णवि सयलई सत्थ मुणंतु ॥25॥ __ शब्दार्थ-जसु-जिसके; मणि-मन में; णाणु-ज्ञान; ण-नहीं; विप्फुरइ-प्रकाशित होता, स्फुरायमान होता; कम्महं-कर्म के हेउ-हेतु; करंतु-करता हुआ; सो-वह; मुणि-मुनि; पावइ-प्राप्त करता है; सोक्खु-सुख; णवि-नहीं; सयलई-सम्पूर्ण; सत्थु-शास्त्र; मुणतु-जानता हुआ। ___अर्थ-जिस मुनि (साधु, सन्त) के मन में ज्ञान (आत्मज्ञान, सम्यग्ज्ञान) प्रकाशित नहीं होता, वह सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी जिन कारणों से कर्म बँधते हैं, उनको करता हुआ सुख प्राप्त नहीं करता।

- भावार्थ-जैनधर्म का सार यह है कि अपने स्वभाव में रहना ही वास्तविक सुख है। लेकिन जिसको अपने स्वभाव की पहचान नहीं है, वह स्वभाव में कैसे रह सकता है? और जब तक यह जीव राग-द्वेष, मोह आदि के संग रहता है, तब तक भले ही सभी शास्त्रों का जानकार हो; उसके संसार (राग-द्वेष में चलने की प्रक्रिया) की क्रिया (कम) का बन्ध निरन्तर होता रहता है। और जब तक कर्मों का सम्बन्ध बना हुआ है, तब तक कर्मों के आने, बँधने और लौकिक सुख-दुःख रूप फल देने का सिलसिला चालू रहता है। इसलिए यह निश्चित है कि शास्त्रों के पारगामी विद्वान

ज, ब, स सोक्खु, क, द सुक्खु।

पाहुडदोहा : 51