________________

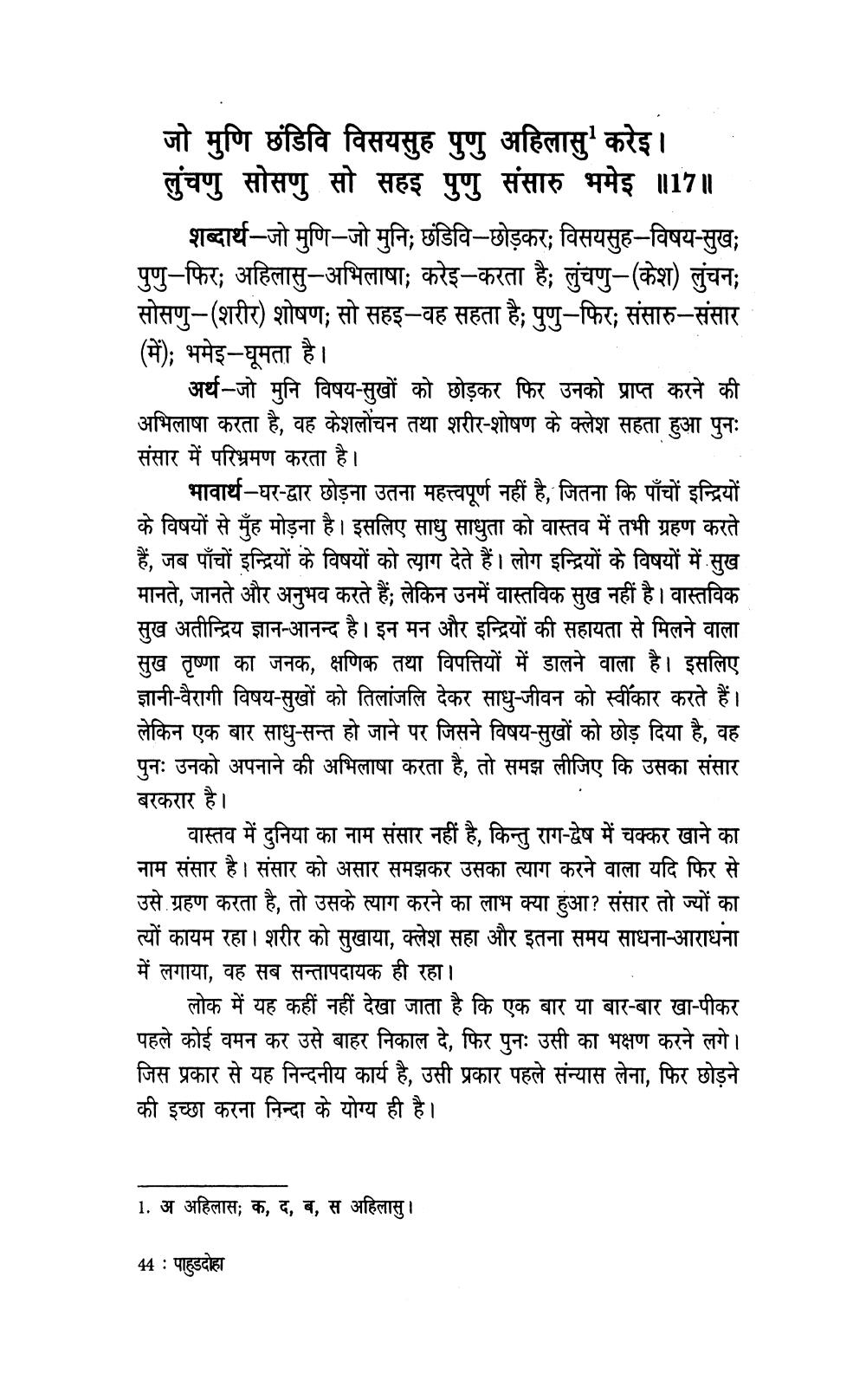

जो मुणि छंडिवि विसयसुह पुणु अहिलासु' करे । लुंचणु सोसणु सो सहइ पुणु संसारु भइ ॥17॥

शब्दार्थ- जो मुणि-जो मुनि; छंडिवि - छोड़कर, विसयसुह - विषय - सुख; पुणु–फिर; अहिलासु–अभिलाषा; करेइ - करता है; लुंचणु - (केश) लुंचन; सोसणु - (शरीर) शोषण; सो सहइ - वह सहता है; पुणु - फिर; संसारु-संसार (में); भइ - घूमता है।

अर्थ - जो मुनि विषय-सुखों को छोड़कर फिर उनको प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह केशलोंचन तथा शरीर - शोषण के क्लेश सहता हुआ पुनः संसार में परिभ्रमण करता है ।

भावार्थ - घर-द्वार छोड़ना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि पाँचों इन्द्रियों के विषयों से मुँह मोड़ना है। इसलिए साधु साधुता को वास्तव में तभी ग्रहण करते हैं, जब पाँचों इन्द्रियों के विषयों को त्याग देते हैं। लोग इन्द्रियों के विषयों में सुख मानते, जानते और अनुभव करते हैं; लेकिन उनमें वास्तविक सुख नहीं है । वास्तविक सुख अतीन्द्रिय ज्ञान-आनन्द है । इन मन और इन्द्रियों की सहायता से मिलने वाला सुख तृष्णा का जनक, क्षणिक तथा विपत्तियों में डालने वाला है। इसलिए ज्ञानी-वैरागी विषय-सुखों को तिलांजलि देकर साधु-जीवन को स्वीकार करते हैं । लेकिन एक बार साधु-सन्त हो जाने पर जिसने विषय - सुखों को छोड़ दिया है, वह पुनः उनको अपनाने की अभिलाषा करता है, तो समझ लीजिए कि उसका संसार बरकरार है।

वास्तव में दुनिया का नाम संसार नहीं है, किन्तु राग-द्वेष में चक्कर खाने का नाम संसार है। संसार को असार समझकर उसका त्याग करने वाला यदि फिर से उसे ग्रहण करता है, तो उसके त्याग करने का लाभ क्या हुआ ? संसार तो ज्यों का त्यों कायम रहा । शरीर को सुखाया, क्लेश सहा और इतना समय साधना-आराधना में लगाया, वह सब सन्तापदायक ही रहा ।

लोक में यह कहीं नहीं देखा जाता है कि एक बार या बार-बार खा-पीकर पहले कोई वमन कर उसे बाहर निकाल दे, फिर पुनः उसी का भक्षण करने लगे । जिस प्रकार से यह निन्दनीय कार्य है, उसी प्रकार पहले संन्यास लेना, फिर छोड़ने की इच्छा करना निन्दा के योग्य ही है ।

1. अ अहिलास; क, द, ब, स अहिलासु ।

44: