________________

भी नहीं देता है। अतः बाह्य आलम्बन तथा निमित्त की अपेक्षा कथन किया गया है। गुरु यदि सम्यक् बोध न देते, तो साधक साधना के द्वारा उत्कृष्ट गति, मति एवं पद प्राप्त नहीं कर पाता।

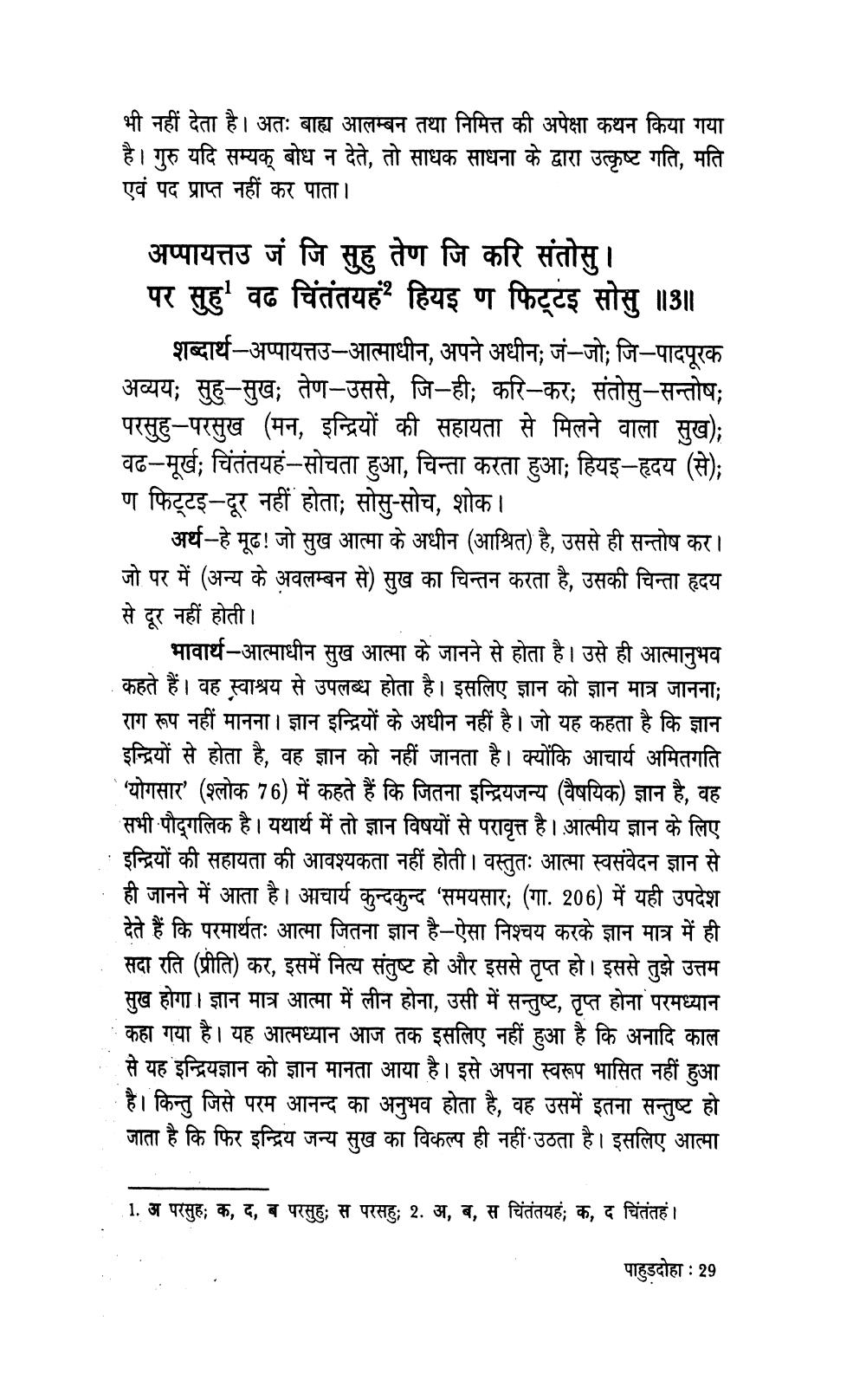

अप्पायत्तउ जं जि सुहु तेण जि करि संतोसु। पर सुहु' वढ चिंतंतयह हियइ ण फिट्टइ सोसु ॥3॥

शब्दार्थ-अप्पायत्तउ-आत्माधीन, अपने अधीन; जं-जो; जि-पादपूरक अव्यय; सुहु-सुख; तेण-उससे, जि-ही; करि-कर; संतोसु-सन्तोष; परसुहु-परसुख (मन, इन्द्रियों की सहायता से मिलने वाला सुख); वढ-मूर्खः चिंतंतयहं-सोचता हुआ, चिन्ता करता हुआ; हियइ-हृदय (से); ण फिट्टइ-दूर नहीं होता; सोसु-सोच, शोक।

अर्थ-हे मूढ! जो सुख आत्मा के अधीन (आश्रित) है, उससे ही सन्तोष कर। जो पर में (अन्य के अवलम्बन से) सुख का चिन्तन करता है, उसकी चिन्ता हृदय से दूर नहीं होती।

भावार्थ-आत्माधीन सुख आत्मा के जानने से होता है। उसे ही आत्मानुभव कहते हैं। वह स्वाश्रय से उपलब्ध होता है। इसलिए ज्ञान को ज्ञान मात्र जानना; राग रूप नहीं मानना। ज्ञान इन्द्रियों के अधीन नहीं है। जो यह कहता है कि ज्ञान इन्द्रियों से होता है, वह ज्ञान को नहीं जानता है। क्योंकि आचार्य अमितगति 'योगसार' (श्लोक 76) में कहते हैं कि जितना इन्द्रियजन्य (वैषयिक) ज्ञान है, वह सभी पौद्गलिक है। यथार्थ में तो ज्ञान विषयों से परावृत्त है। आत्मीय ज्ञान के लिए • इन्द्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः आत्मा स्वसंवेदन ज्ञान से ही जानने में आता है। आचार्य कुन्दकुन्द 'समयसार; (गा. 206) में यही उपदेश देते हैं कि परमार्थतः आत्मा जितना ज्ञान है-ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा रति (प्रीति) कर, इसमें नित्य संतुष्ट हो और इससे तृप्त हो। इससे तुझे उत्तम सुख होगा। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी में सन्तुष्ट, तृप्त होना परमध्यान कहा गया है। यह आत्मध्यान आज तक इसलिए नहीं हुआ है कि अनादि काल से यह इन्द्रियज्ञान को ज्ञान मानता आया है। इसे अपना स्वरूप भासित नहीं हुआ है। किन्तु जिसे परम आनन्द का अनुभव होता है, वह उसमें इतना सन्तुष्ट हो जाता है कि फिर इन्द्रिय जन्य सुख का विकल्प ही नहीं उठता है। इसलिए आत्मा

1. अ परसुह; क, द, ब परसुहु; स परसहु; 2. अ, ब, स चिंतंतयहं; क, द चिंतंतहं।

पाहुडदोहा : 29