________________

२२३

-794 : १५-१९]

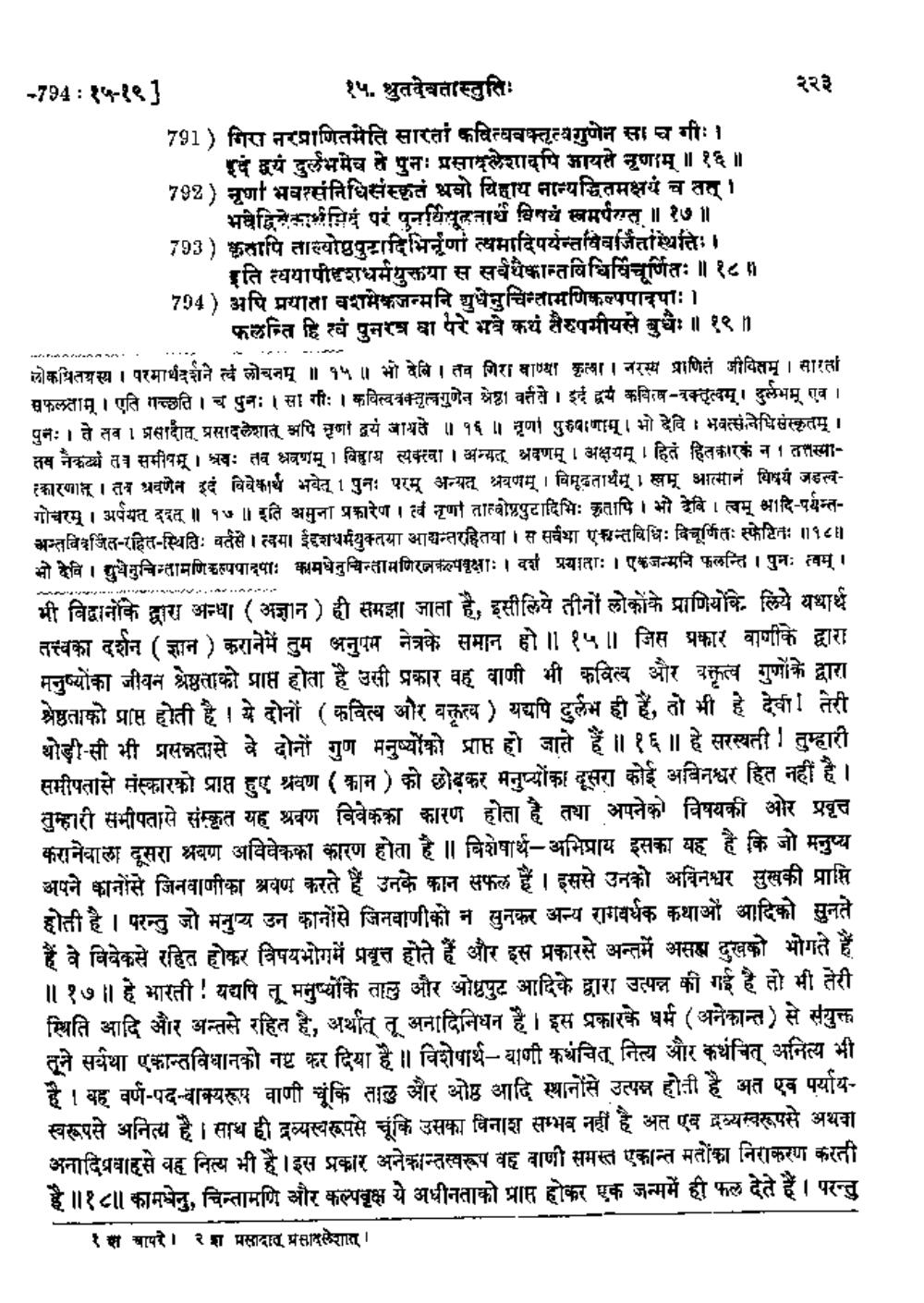

१५. श्रुतदेवतास्तुतिः 791) गिरा नरप्राणितमेति सारतां कवित्ववक्तृत्वगुणेन सा च गीः ।

इदं वयं दुर्लभमेव ते पुनः प्रसादलेशादपि आयते नृणाम् ॥ १६॥ 792) नृणा भवत्सनिधिसंस्कृतं श्रवो विहाय नान्यद्धितमक्षयं च तत् ।

भवेदिकार्थमिदं परं पुनवियूदतार्थ विषयं स्वमर्पगत ॥ १७ ॥ 793) कतापि ताल्योष्ठपुटादिभिर्नृणां त्वमादिपर्यन्तविवर्जितस्थितिः ।

इति त्वयापीशधर्मयुसया स सर्वथैकान्तविधिविचूर्णितः ॥१८॥ 794) अपि प्रयाता वशमेकजन्मनि युधेनुचिन्तामणिकल्पपादपाः।

फलन्ति हि त्वं पुनरत्र वा परे भवे कथं तैरुपमीयले बुधैः ॥ १९ ॥ लोकपितयस्य । परमार्थदर्शने त्वं लोचनम् ॥ १५ ॥ भो देवि । तव गिरा वाण्या कृत्वा । नरस्य प्राणितं जीवितम् । सारता सफलताम् । एति गच्छति । च पुनः । सा गीः । कवित्ववक्तृत्वगुणेन श्रेष्ठ। वर्तते । इदं द्वय कविरष-वक्तृत्वम् । दुर्लभम् एव । पुनः। ते तव । प्रसादात प्रसादलेशात् अपि नृणां द्वयं जायते ॥ १६॥ नृणा पुरुषाणाम् । भो देवि । भवत्संनिधि संस्कृतम् । तव नेकट्यं तमसमषम् । श्रवः तव श्रवणम् । विहाय त्यक्त्वा । अन्यत् श्रवणम् । अक्षयम् । हितं हितकारकं न । तत्तस्यास्कारणात् । तत्र प्रवणेन इदं विवेकार्थ भवेत् 1 पुनः परम् अन्यत् श्रयणम् । विमूढतार्थम् । स्वमू आत्मानं विषय जडत्वगोचरम् । अर्पयत ददत् ॥ १७ ॥ इति अमुना प्रकारेण । त्वं नृणो तात्वोपपुटादिभिः कृतापि । भो देवि । त्वम् श्रादि-पर्यन्तअन्तविवर्जित-रहित-स्थितिः वर्तसे । त्वया ईदृशधर्मयुक्तया आयन्तरहितया । स सर्वथा एकान्त विधिः विचूर्णितः स्फेरितः ॥१८॥ भो देवि । दुधेनुचिन्तामणिकल्पपादपाः कामधेनुचिन्तामणिरत्नकल्पवृक्षाः । वर्श प्रयाताः । एकजन्मनि फलन्ति । पुनः त्वम् । भी विद्वानोंके द्वारा अन्धा ( अज्ञान ) ही समझा जाता है, इसीलिये तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये यथार्थ तत्वका दर्शन ( ज्ञान ) करानेमें तुम अनुपम नेत्रके समान हो॥ १५॥ जिस प्रकार वाणीके द्वारा मनुष्योंका जीवन श्रेष्ठताको प्राप्त होता है उसी प्रकार वह वाणी भी कवित्व और वक्तृत्व गुणों के द्वारा श्रेष्ठताको प्राप्त होती है । ये दोनों ( कवित्व और वक्तत्व ) यद्यपि दुर्लभ ही है, तो भी हे देवी! तेरी थोड़ी-सी भी प्रसन्नतासे वे दोनों गुण मनुष्योंको प्राप्त हो जाते हैं ॥१६॥ हे सरस्वती ! तुम्हारी समीपतासे संस्कारको प्राप्त हुए श्रवण (कान) को छोड़कर मनुष्योंका दूसरा कोई अविनश्वर हित नहीं है । तुम्हारी सभीपतासे संस्कृत यह श्रवण विवेकका कारण होता है तथा अपनेको विषयकी ओर प्रवृत्त करानेवाला दूसरा श्रवण अविवेकका कारण होता है ।। विशेषार्थ-अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य अपने कानोंसे जिनवाणीका श्रवण करते हैं उनके कान सफल हैं । इससे उनको अविनश्चर सुखकी प्राप्ति होती है । परन्तु जो मनुष्य उन कानोंसे जिनवाणीको न सुनकर अन्य रागवर्धक कथाओं आदिको सुनते हैं वे विवेकसे रहित होकर विषयभोगमें प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकारसे अन्तमें असह्य दुखको भोगते हैं ॥ १७ ॥ हे भारती ! यद्यपि तू मनुष्यों के ताल और ओष्टपुट आदिके द्वारा उत्पन्न की गई है तो भी तेरी स्थिति आदि और अन्तसे रहित है, अर्थात् तू अनादिनिधन है। इस प्रकारके धर्म (अनेकान्त) से संयुक्त तूने सर्वथा एकान्तविधानको नष्ट कर दिया है। विशेषार्थ-याणी कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य भी है । वह वर्ण-पद-वाक्यरूप वाणी चूंकि तालु और ओष्ठ आदि स्थानोंसे उत्पन्न होती है अत एव पर्यायस्वरूपसे अनित्य है। साथ ही द्रव्यस्वरूपसे चूंकि उसका विनाश सम्भव नहीं है अत एव द्रव्यस्वरूपसे अथवा अनादिप्रवाहसे वह नित्य भी है। इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वह वाणी समस्त एकान्त मतोंका निराकरण करती है ॥१८॥ कामधेनु, चिन्तामणि और कल्पवृक्ष ये अधीनताको प्राप्त होकर एक जन्ममें ही फल देते हैं। परन्तु

१श बापरे। २श प्रसादात् प्रसारलेशात् ।