________________

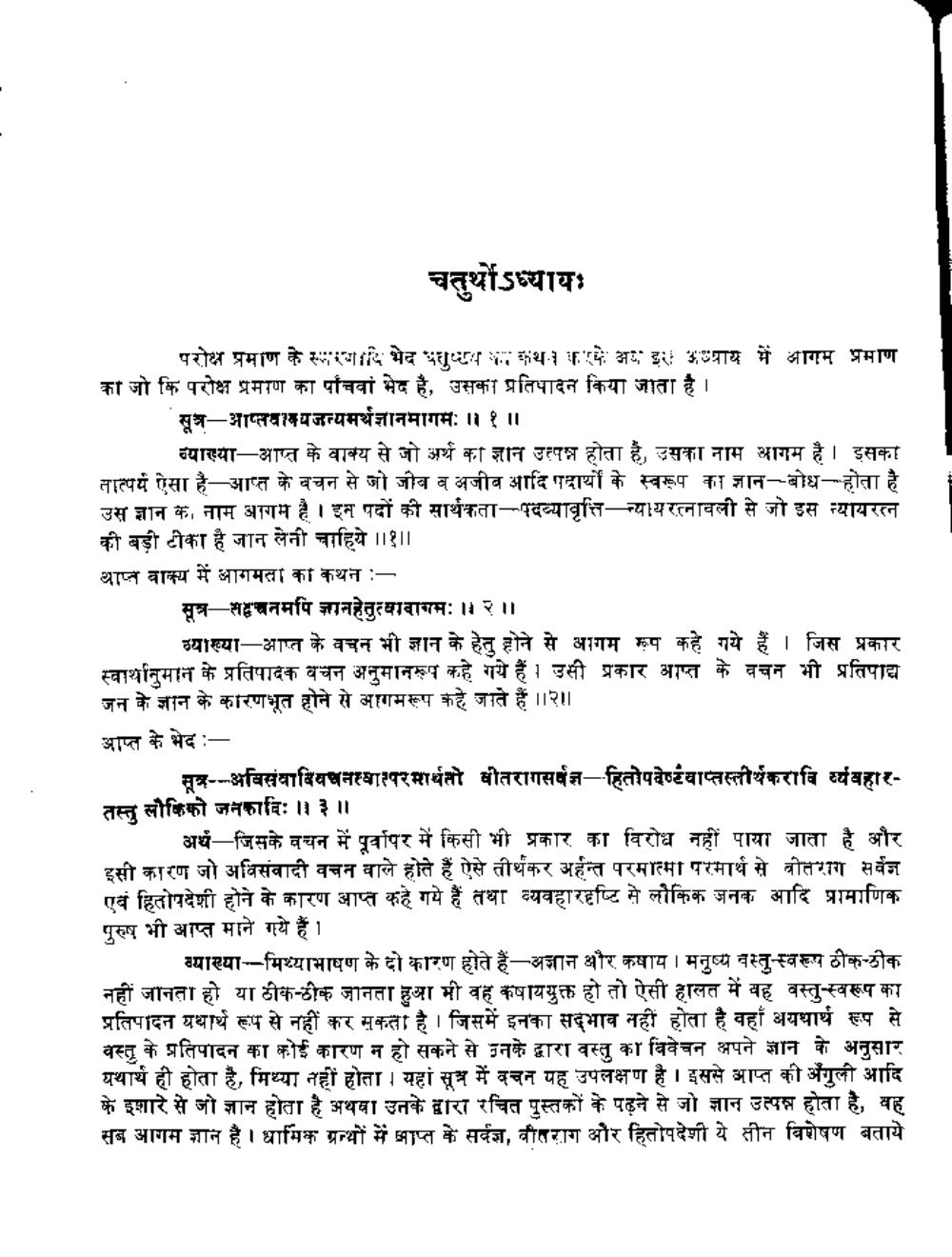

चतुर्थोऽध्यायः

परोक्ष प्रमाण के स्मारमादि भेद पसुष्य कथन करके अब इर: अध्याय में आगम प्रमाण का जो कि परोक्ष प्रमाण का पांचवां भेद है, उसका प्रतिपादन किया जाता है ।

सूत्र-आप्तवाक्यजत्यमर्थज्ञानमागमः ।। १ ।।

व्याख्या-आप्त के वाक्य से जो अर्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका नाम आगम है। इसका तात्पर्य ऐसा है—आप्त के बचन से जो जीव व अजीब आदि पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान-बोध होता है उस ज्ञान का नाम आगम है। इन पदों की सार्थकता-पदव्यावृत्ति-न्यायरत्नावली से जो इस न्यायरत्न की बड़ी टीका है जान लेनी चाहिये ।।१।। आप्त वाक्य में आगमता का कथन :

सूत्र-सदाचनमपि जानहेतुत्वावागमः ॥ २॥

व्याख्या-आप्त के वचन भी ज्ञान के हेतु होने से आगम रूप कहे गये हैं । जिस प्रकार स्वार्थानुमान के प्रतिपादक वचन अनुमानरूप कहे गये हैं। उसी प्रकार आप्त के वचन भी प्रतिपाद्य जन के ज्ञान के कारणभूत होने से आगमरूप कहे जाते हैं ।।२।। आप्त के भेद :

सूत्र---अविसंवाविवचनस्यात्परमार्थतो वीतरागसर्वज्ञ-हितोपदेष्टयाप्तस्तीर्थकरावि र्व्यवहारतस्तु लौकिको जनकादिः॥३॥

अर्थ-जिसके वचन में पूर्वापर में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं पाया जाता है और इसी कारण जो अविसंवादी वचन वाले होते हैं ऐसे तीर्थकर अर्हन्त परमात्मा परमार्थ से वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी होने के कारण आप्त कहे गये हैं तथा व्यवहारदृष्टि से लौकिक जनक आदि प्रामाणिक पुरुष भी आप्त माने गये हैं।

व्याख्या--मिथ्याभाषण के दो कारण होते हैं-अज्ञान और कषाय । मनुष्य वस्तु-स्वरूप ठीक-ठीक नहीं जानता हो या ठीक-ठीक जानता हुआ भी वह कषाययुक्त हो तो ऐसी हालत में वह वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन यथार्थ रूप से नहीं कर सकता है। जिसमें इनका सद्भाव नहीं होता है वहाँ अयथार्थ रूप से वस्तु के प्रतिपादन का कोई कारण न हो सकने से उनके द्वारा वस्तु का विवेचन अपने ज्ञान के अनुसार यथार्थ ही होता है, मिथ्या नहीं होता। यहां सूत्र में वचन यह उपलक्षण है । इससे आप्त की अंगुली आदि के इशारे से जो ज्ञान होता है अथवा उनके द्वारा रचित पुस्तकों के पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सब आगम ज्ञान है । धार्मिक ग्रन्थों में प्राप्त के सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी ये सीन विशेषण बताये