________________

न्यायररन : न्यायरलावली टीका : प्रथम अध्याय, मंगलापरण

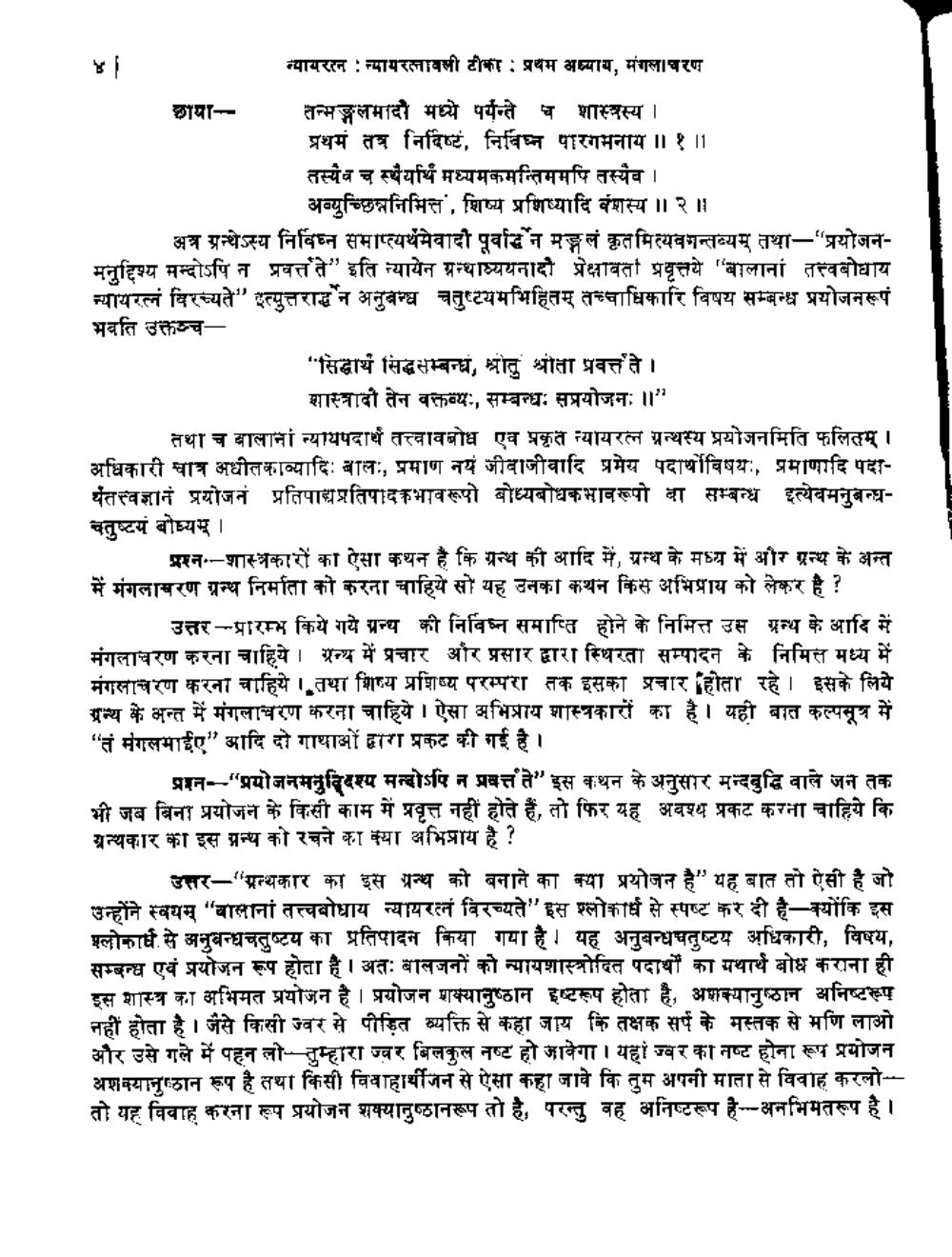

छाया

तन्मङ्गलमादौ मध्ये पर्यन्ते च शास्त्रस्य । प्रथमं तत्र निर्दिष्टं, निर्विघ्न पारगमनाय ॥१॥ तस्यैव च स्थैर्यार्थ मध्यमकमन्तिममपि तस्यैव ।

अब्युच्छिन्ननिमित्त, शिष्य प्रशिष्यादि वंशस्य ॥२॥ अत्र ग्रन्थेऽस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थमेवादी पूर्वाद्धन मङ्गलं कृतमित्यवमन्तव्यम् तथा-"प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवत्तते" इति न्यायेन ग्रन्थाध्ययनादौ प्रेक्षाबता प्रवृत्तये "बालानां तत्त्वबोधाय न्यायरलं विरच्यते" इत्युत्तराद्धन अनुबन्ध चतुष्टयमभिहितम् तच्चाधिकारि विषय सम्बन्ध प्रयोजनरूपं भवति उक्तञ्च

"सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध, श्रोतु श्रीता प्रवर्तते।

शास्त्रादी तेन वक्तव्यः, सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥" तथा च बालानां न्यायपदार्थ तत्त्वावबोध एव प्रकृत न्यायरत्न ग्रन्थस्य प्रयोजनमिति फलितम् । अधिकारी चात्र अधीलकाव्यादिः बालः, प्रमाण नयं जीवाजीवादि प्रमेय पदार्थोविषयः, प्रमाणादि पदायतत्त्वज्ञान प्रयोजनं प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावरूपो बोध्यबोधकभावरूपो वा सम्बन्ध इत्येवमनुबन्धचतुष्टयं बोध्यम् ।

प्रश्न:-शास्त्रकारों का ऐसा कथन है कि ग्रन्थ की आदि में, ग्रन्थ के मध्य में और ग्रन्थ के अन्त में मंगलाचरण ग्रन्थ निर्माता को करना चाहिये सो यह उनका कथन किस अभिप्राय को लेकर है ?

उत्तर -प्रारम्भ किये गये ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति होने के निमित्त उस ग्रन्थ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिये। ग्रन्थ में प्रचार और प्रसार द्वारा स्थिरता सम्पादन के निमित्त मध्य में मंगलाचरण करना चाहिये । तथा शिष्य प्रशिष्य परम्परा तक इसका प्रचार होता रहे। इसके लिये ग्रन्थ के अन्त में मंगलाचरण करना चाहिये । ऐसा अभिप्राय शास्त्रकारों का है। यही बात कल्पसूत्र में "तं मंगलमाईए" आदि दो गाथाओं द्वारा प्रकट की गई है।

प्रश्न--"प्रयोजनमनुदिदश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते" इस कथन के अनुसार मन्दबुद्धि वाले जन तक भी जब बिना प्रयोजन के किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो फिर यह अवश्य प्रकट करना चाहिये कि ग्रन्थकार का इस ग्रन्थ को रचने का क्या अभिप्राय है ?

उसर-"ग्रन्थकार का इस ग्रन्थ को बनाने का क्या प्रयोजन है" यह बात तो ऐसी है जो उन्होंने स्वयम् "बालानां तत्त्वबोधाय न्यायरत्नं विरच्यते" इस श्लोका से स्पष्ट कर दी है क्योंकि इस श्लोकार्य से अनुबन्धचतुष्टय का प्रतिपादन किया गया है। यह अनुबन्धधतुष्टय अधिकारी, विषय, सम्बन्ध एवं प्रयोजन रूप होता है । अतः बालजनों को न्यायशास्त्रोदित पदार्थों का यथार्थ बोध कराना ही इस शास्त्र का अभिमत प्रयोजन है । प्रयोजन शक्यानुष्ठान इष्टरूप होता है, अशक्यानुष्ठान अनिष्टरूप नहीं होता है। जैसे किसी ज्वर से पीड़ित व्यक्ति से कहा जाय कि तक्षक सर्प के मस्तक से मणि लाओ और उसे गले में पहन लो तुम्हारा ज्वर बिलकुल नष्ट हो जावेगा। यहां ज्वर का नष्ट होना रूप प्रयोजन अशक्यानुष्ठान रूप है तथा किसी विवाहार्थीजन से ऐसा कहा जावे कि तुम अपनी माता से विवाह करलो--- तो यह विवाह करना रूप प्रयोजन शक्यानुष्ठानरूप तो है, परन्तु वह अनिष्टरूप है-अनभिमतरूप है।