________________

मदनशुद्ध काष्य

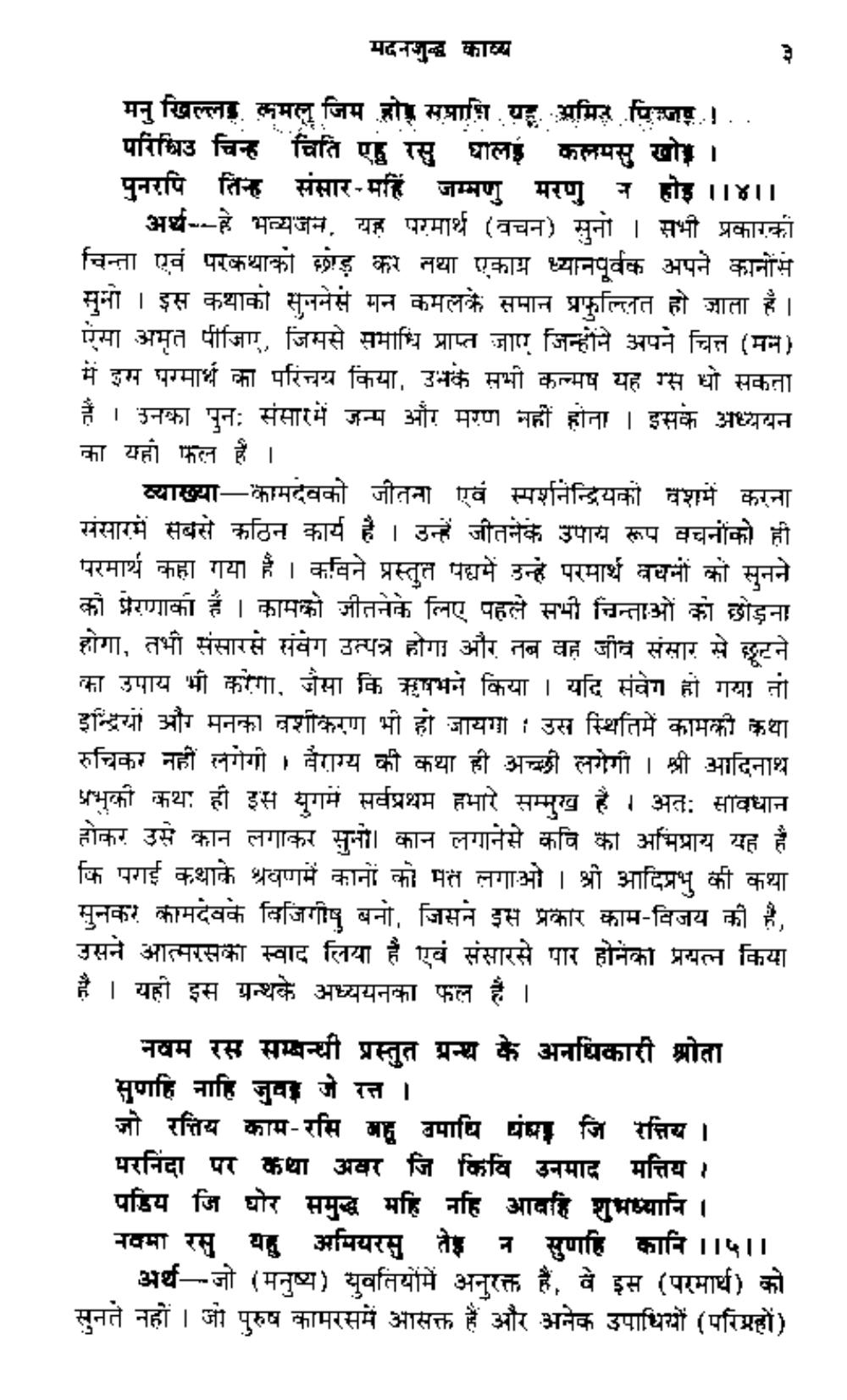

मनु खिल्लड़ लमल जिम होइ मप्राशि यह अमित पिस्जद ! . . परिघिउ चिन्ह चिति एह रसु घालाई कलपसु खोड़। पुनरपि तिन्ह संसार- महिं जम्मणु मरणु न होइ ।।४।।

अर्थ--हे भव्यजन, यह परमार्थ (वचन) सुनो । सभी प्रकारका चिन्ता एवं परकथाको छोड़ कर नथा एकाग्र ध्यानपूर्वक अपने कानोंस सुनो । इस कथाको सुननेस मन कमलके सम्मान प्रफुल्लित हो जाता है | ऍमा अमृत पीजिाए, जिससे समाधि प्राप्त जाए जिन्होंने अपने चित्त (मन) में इस परमार्थ का परिचय किया, उनके सभी कल्मष यह ग्स धो सकता हैं । उनका पून; संसारमें जन्म और मरण नहीं होना । इसके अध्ययन का यही फल हैं ।

व्याख्या–कामदेवको जीतना एवं स्पर्शनंन्द्रियको वशमें करना संसारमें सबसे कठिन कार्य है । उन्हें जीतनेके उपाय रूप वचनीको ही परमार्थ कहा गया है । कविने प्रस्तुत पद्यमें उन्हें परमार्थ वचनों को सुनने को प्रेरणाका है । कामको जीतनेके लिए पहले सभी चिन्ताओं को छोड़ना होगा, तभी संसारसे संवेग उत्पन्न होगा और तब वह जीव संसार से छूटने का उपाय भी करेगा, जैसा कि ऋषभने किया । यदि संवेग हो गया तो इन्द्रियों और मनका वशीकरण भी हो जायगा । उस स्थितिमें कामकी कथा रुचिकर नहीं लगेगी । वैराग्य की कथा ही अच्छी लगेगी । श्री आदिनाथ प्रभुकी कथा ही इस यूगमें सर्वप्रथम हमारे सम्मुख हैं । अतः सावधान होकर उसे कान लगाकर सुनो। कान लगानेसे कवि का अभिप्राय यह है कि पगई कथाके श्रवणमें कानों को मत लगाओ । श्री आदिप्रभु की कथा मुनकर कामदेवके विजिगीषु बनो, जिसने इस प्रकार काम-विजय की है, उसने आत्मरसका स्वाद लिया है एवं संसारसे पार होनेका प्रयत्न किया है । यही इस ग्रन्थके अध्ययनका फल है ।

नवम रस सम्बन्धी प्रस्तुत ग्रन्थ के अनधिकारी श्रोता सुणहि नाहि जुबड़ जे रत्त । जो रत्तिय काम-रसि बहु उपाधि पंगा जि रत्तिय । परनिंदा पर कथा अवर जि किवि उनमाद मत्तिय । पडिय जि घोर समुद्घ महि नहि आवहि शुभध्यानि । नवमा रसु यहु अपियरसु तेइ न सुणहि कानि ।।५।।

अर्थ--जो (मनुष्य) युवतियोंमें अनुरक्त हैं, वे इस (परमार्थ) को सुनते नहीं । जो पुरुष कामरसमें आसक्त हैं और अनेक उपाधियों (परिग्रहों)