________________

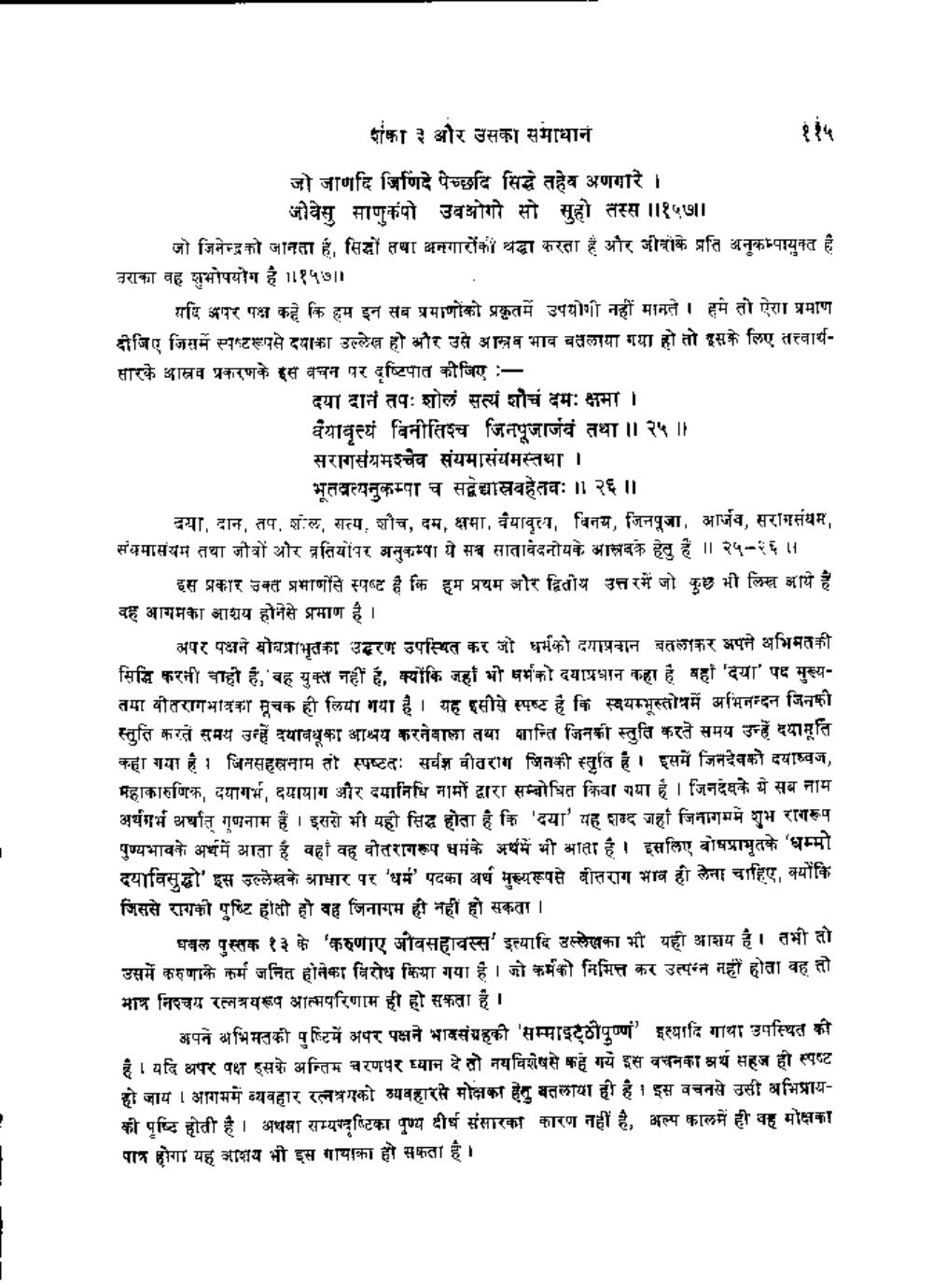

शंका ३ और उसका समाधान जो जाणदि जिणिदे पेच्छदि सिद्ध तहेव अणगारे ।

जोवेसु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्स ।।१५७।। जो जिनेन्द्र को जानता है, सिद्धों तथा अन्गारोंको श्रद्धा करता है और जीनाके प्रति अनुकम्पायुक्त है वराका वह शुभोपयोग है ॥१५७॥

यदि अपर पक्ष कहे कि हम इन सब प्रमाणोंको प्रकृतमें उपयोगी नहीं मानते । हमे तो ऐसा प्रमाण दीजिए जिसमें स्पष्ट रूपसे दयाका उल्लेख हो और उसे आस्रव भाव बतलाया गया हो तो इसके लिए तत्त्वार्थसारके आस्रव प्रकरणके इस वचन पर दृष्टिपात कीजिए :

दया दानं तपः शोलं सत्यं शौचं दमः क्षमा । वयावृत्यं विनीतिश्च जिनपूजार्जवं तथा ॥ २५ ।। सरागसंयमश्चेव संयमासंयमस्तथा ।

भूतव्रत्यनुकम्पा च सद्वेद्यास्रबहेतवः ॥ २६ ॥ दया, दान, तप, शंल, सत्य, शौच, दम, क्षमा, वयावृत्य, विनय, जिनपूजा, आर्जव, सरामसंयम, संयमासयम तथा जीवों और व्रतियोंपर अनुकम्पा ये सच साताबेदनोयके आरवर्क हेत् है ।। २५-२६।।

इस प्रकार उक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि हम प्रथम और द्वितीय उत्तरमें जो कुछ भी लिख आये है वह आगमका आशय होनेसे प्रमाण है।

अपर पक्षने बोधप्राभतका उद्धरण उपस्थित कर जो धर्मको दयापकान बतलाकर अपने अभिमतकी सिद्धि करनी चाही है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि जहाँ भी धर्मको दयाप्रधान कहा है वहाँ 'दया' पद मुख्यतमा वीतरागभावका सूचक ही लिया गया है। यह इसीसे स्पष्ट है कि स्वयम्भूस्तोत्रमें अभिनन्दन जिनकी स्तुति करते समय उन्हें दयावधूका आश्रय करनेवाला तथा शान्ति जिनकी स्तुति करते समय उन्हें दयामूर्ति कहा गया है। जिससहस्रनाम तो स्पष्टतः सर्वश वीतराग जिनकी स्तुति है। इसमें जिनदेवको दयावज, महाकारुणिक, दयागर्भ, दयायाग और दयानिधि नामों द्वारा सम्बोधित किया गया है । जिनदेषके ये सब नाम अर्थगर्भ अर्थात गणनाम हैं । इससे भी यही सिद्ध होता है कि 'दया' यह शब्द जहां जिनागम में शुभ रागरूप पुण्यभावके अर्थ में आता है वहाँ वह वीतरागरूप धर्मके अर्थ भी आता है। इसलिए बोधप्रामृतके 'धम्मो दयाविसुद्धो' इस उल्लेखके आधार पर 'धर्म' पदका अर्थ मुख्यरूपसे वीतराग भाव ही लेना चाहिए, क्योंकि जिससे रागको पुष्टि होती हो वह जिनागम ही नहीं हो सकता ।

धवल पुस्तक १३ के 'करुणाए जोवसहावस्स' इत्यादि उस्लेखका भी यही आशय है। तभी तो उसमें करुणाके कर्म जनित होनेका विरोध किया गया है। जो कर्मको निमित्त कर उत्पन्न नहीं होता वह तो मात्र निरचय रत्नत्रयरूप आत्मपरिणाम ही हो सकता है।

अपने अभिमतकी पुष्टि में अपर पक्षने भावसंग्रहकी 'सम्माइट्ठीपूणं' इत्यादि गाथा उपस्थित की है । यदि अपर पक्ष इसके अन्तिम चरणपर ध्यान दे तो नयविशेषसे कह गये इस वचनका अर्थ सहज ही स्पष्ट हो जाय । आगममें व्यवहार रत्नत्रयको व्यवहारसे मोक्षका हेतु बतलाया ही है । इस वचनसे उसी अभिप्रायकी पृष्टि होती है। अथवा सम्यग्दृष्टिका पुण्य दीर्घ संसारका कारण नहीं है, अल्प कालमें ही वह मोक्षका पात्र होगा यह आशय भी इस गाथाका हो सकता है।