________________

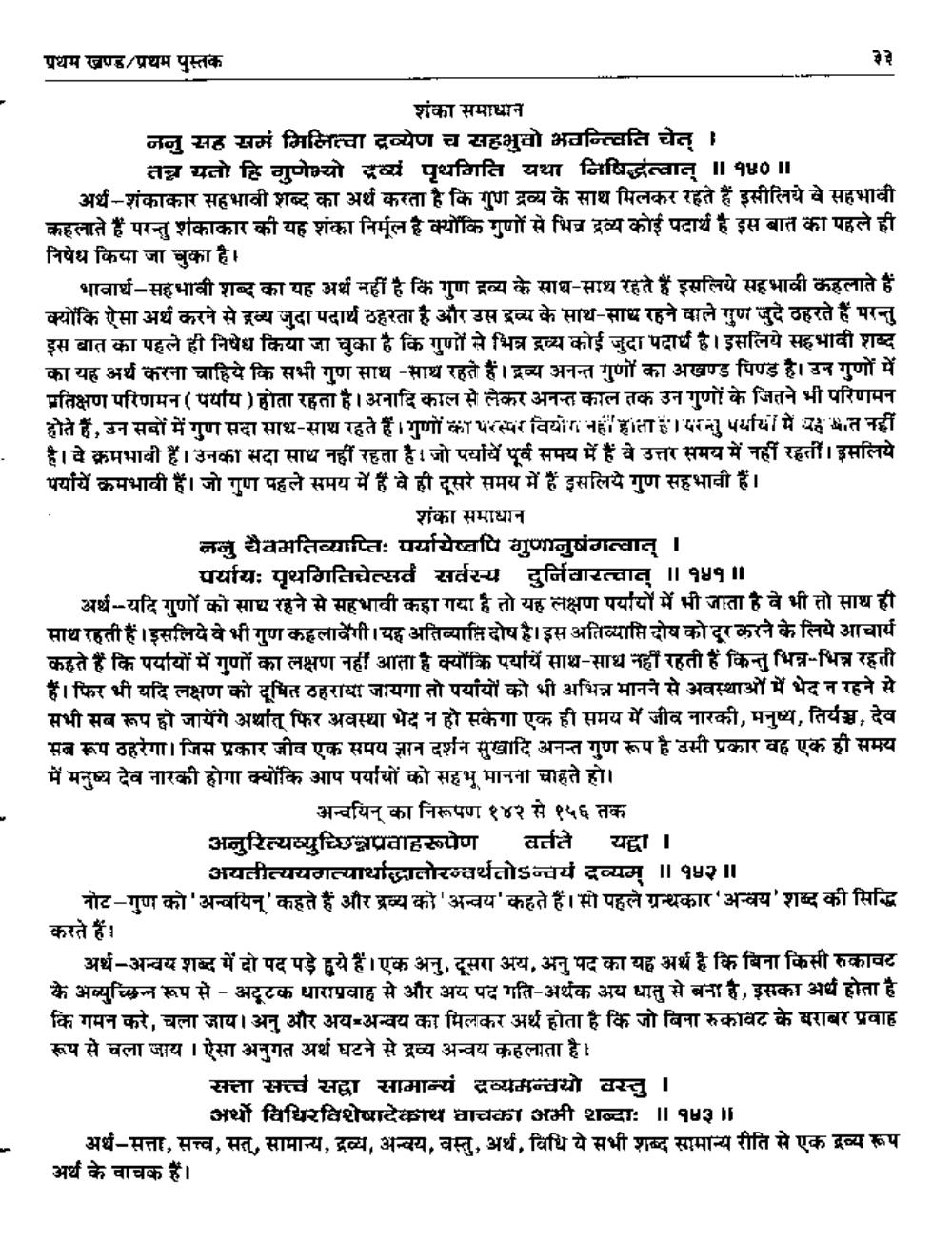

प्रथम खण्ड/प्रथम पुस्तक

शंका समाधान ननु सह समं मिलित्वा द्रव्येण च सहभुवो भवन्विति चेत् ।

तन्न यतो हि गुणेभ्यो द्रव्यं पृथगिति यथा निषिद्धत्वात् ॥ १० ॥ अर्थ-शंकाकार सहभावी शब्द का अर्थ करता है कि गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते हैं इसीलिये वे सहभावी कहलाते हैं परन्तु शंकाकार की यह शंका निर्मूल है क्योंकि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ है इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है।

भावार्थ-सहभावी शब्द का यह अर्थ नहीं है कि गुण द्रव्य के साथ-साथ रहते हैं इसलिये सहभावी कहलाते हैं क्योंकि ऐसा अर्थ करने से द्रव्य जुदा पदार्थ ठहरता है और उस द्रव्य के साथ-साथ रहने वाले गुण जुदै ठहरते हैं परन्तु इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है कि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदार्थ है। इसलिये सहभावी शब्द का यह अर्थ करना चाहिये कि सभी गुण साथ -साथ रहते हैं। द्रव्य अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है। उन गुणों में प्रतिक्षण परिणमन(पर्याय) होता रहता है। अनादिकाल से लेकर अनन्त काल तक उन गुणों के जितने भी परिणमन होते हैं, उन सबों में गुण सदा साथ-साथ रहते हैं। गुणों का परस्पर वियोग नहीं होता।परन्तु पर्याया में यह बात नहीं है। वे क्रमभावी हैं। उनका सदा साथ नहीं रहता है। जो पर्यायें पूर्व समय में हैं वे उत्तर समय में नहीं रहती। इसलिये पर्यायें क्रमभावी हैं। जो गुण पहले समय में हैं वे ही दूसरे समय में हैं इसलिये गुण सहभावी हैं।

शंका समाधान ननु चैवमतिव्याप्तिः पर्यायेष्वपि गुणानुषंगत्वात् ।

पर्यायः पृथगितिचेत्सत सर्वस्य दुर्निवारत्तात् || १५१॥ अर्थ--यदि गुणों को साथ रहने से सहभावी कहा गया है तो यह लक्षण पर्यायों में भी जाता है वे भी तो साथ ही साथ रहती हैं। इसलिये वे भीगण कहलावेगी। यह अतिव्याप्ति दोष है। इस अतिव्याप्ति दोष कोदर करने के लिये आचार्य कहते हैं कि पर्यायों में गुणों का लक्षण नहीं आता है क्योंकि पर्यायें साथ-साथ नहीं रहती हैं किन्तु भिन्न-भिन्न रहती हैं। फिर भी यदि लक्षण को दूषित ठहराया जायगा तो पयायों को भी अभिन्न मानने से अवस्थाओं में भेद न रहने से सभी सब रूप हो जायेंगे अर्थात् फिर अवस्था भेद न हो सकेगा एक ही समय में जीव नारकी, मनुष्य, तिर्यञ्च, देव सन रूप ठहरेगा। जिस प्रकार जीव एक समय ज्ञान दर्शन सुखादि अनन्त गुण रूप है उसी प्रकार वह एक ही समय में मनुष्य देव नारकी होगा क्योंकि आप पर्यायों को सहभू मानना चाहते हो।

अन्वयिन् का निरूपण १४२ से १५६ तक अनुरित्यव्युच्छिन्नप्रवाहरूपेण वर्तते यद्वा ।

अयतीत्ययगत्यार्थाद्धालोरन्वर्थतोऽन्वयं द्रव्यम् || १५२ ।। नोट-गुण को 'अन्वयिन्' कहते हैं और द्रव्य को 'अन्वय' कहते हैं। सो पहले ग्रन्थकार'अन्वय' शब्द की सिद्धि करते हैं।

अर्थ-अन्वय शब्द में दो पद पड़े हुये हैं। एक अनु, दूसरा अय, अनु पद का यह अर्थ है कि बिना किसी रुकावट के अव्युच्छिन्न रूप से - अटूटक धाराप्रवाह से और अय पद गति-अर्थक अय धातु से बना है, इसका अर्थ होता है कि गमन करे, चला जाय। अनु और अय-अन्वय का मिलकर अर्थ होता है कि जो बिना रुकावट के बराबर प्रवाह रूप से चला जाय । ऐसा अनुगत अर्थ घटने से द्रव्य अन्वय कहलाता है।

सत्ता सत्वं सद्वा सामान्यं द्रव्यमन्चयो वस्तु ।

अर्थो विधिरविशेषादेकाथ वाचका अभी शब्दाः || १४३॥ अर्थ-सत्ता, सत्त्व, सत्, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्त, अर्थ,विधि ये सभी शब्द सामान्य रीति से एक द्रव्य रूप अर्थ के वाचक हैं।