________________

गणितानुयोग : प्रस्तावना

५७

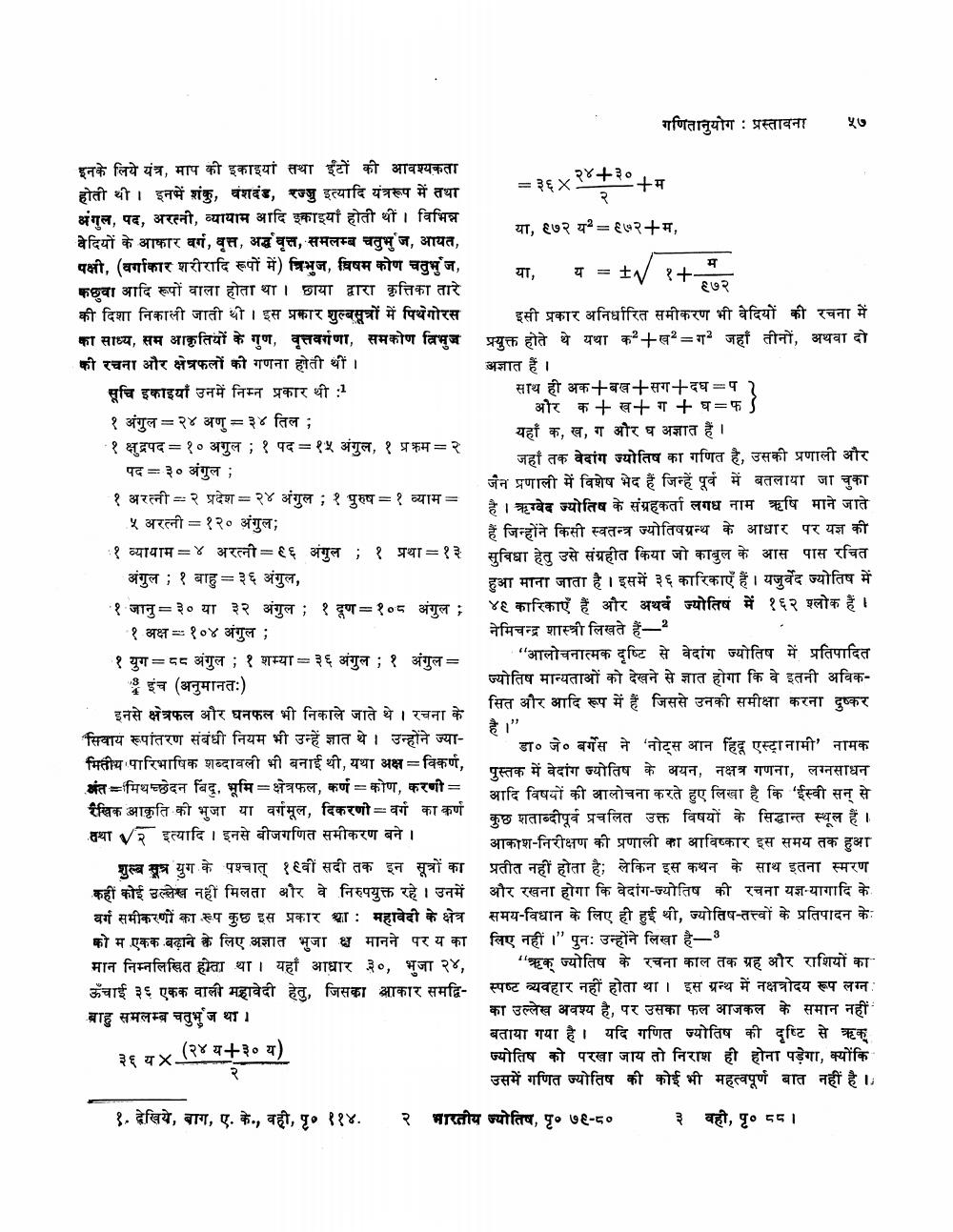

= ३६४२४६३०+म

इनके लिये यंत्र, माप की इकाइयां तथा ईंटों की आवश्यकता होती थी। इनमें शंकु, वंशदंड, रज्जु इत्यादि यंत्ररूप में तथा अंगुल, पद, अरत्नी, व्यायाम आदि इकाइयाँ होती थीं। विभिन्न

या, ९७२ य = ६७२+म, वेदियों के आकार वर्ग, वृत्त, अर्द्ध वृत्त, समलम्ब चतुर्भुज, आयत, पक्षी, (वर्गाकार शरीरादि रूपों में) त्रिभुज, विषम कोण चतुर्भुज, या, य = +/ १+ म कछुवा आदि रूपों वाला होता था। छाया द्वारा कृत्तिका तारे की दिशा निकाली जाती थी। इस प्रकार शुल्बसूत्रों में पिथेगोरस इसी प्रकार अनिर्धारित समीकरण भी वेदियों की रचना में का साध्य, सम आकृतियों के गुण, वृत्तवर्गणा, समकोण त्रिभुज प्रयुक्त होते थे यथा क+ख = ग. जहाँ तीनों, अथवा दो की रचना और क्षेत्रफलों की गणना होती थीं।

अज्ञात हैं। सूचि इकाइयाँ उनमें निम्न प्रकार थी :

साथ ही अक+बख+सग+दघ=प ।

और क+ ख+ ग + घ=फ। १ अंगुल = २४ अणु = ३४ तिल ;

यहाँ क, ख, ग और घ अज्ञात हैं । -१ क्षुद्रपद = १० अगुल; १ पद = १५ अंगुल, १ प्रक्रम =२

जहाँ तक वेदांग ज्योतिष का गणित है, उसकी प्रणाली और पद = ३० अंगुल ;

जैन प्रणाली में विशेष भेद हैं जिन्हें पूर्व में बतलाया जा चुका १ अरत्नी = २ प्रदेश = २४ अंगुल ; १ पुरुष = १ व्याम =

है । ऋग्वेद ज्योतिष के संग्रहकर्ता लगध नाम ऋषि माने जाते ५ अरत्नी = १२० अंगुल;

हैं जिन्होंने किसी स्वतन्त्र ज्योतिषग्रन्थ के आधार पर यज्ञ की १ व्यायाम = ४ अरत्नी= ६६ अंगुल ; १ प्रथा =१३

सुविधा हेतु उसे संग्रहीत किया जो काबुल के आस पास रचित अंगुल ; १ बाहु = ३६ अंगुल,

हुआ माना जाता है । इसमें ३६ कारिकाएँ हैं। यजुर्वेद ज्योतिष में १ जानु = ३० या ३२ अंगुल ; १ दूण =१०८ अंगुल; ४६ कारिकाएँ हैं और अथर्व ज्योतिष में १६२ श्लोक हैं । १ अक्ष = १०४ अंगुल ;

नेमिचन्द्र शास्त्री लिखते हैं१ युग =८८ अंगुल ; १ शम्या = ३६ अंगुल ; १ अंगुल =

"आलोचनात्मक दृष्टि से वेदांग ज्योतिष में प्रतिपादित इंच (अनुमानतः)

ज्योतिष मान्यताओं को देखने से ज्ञात होगा कि वे इतनी अविकइनसे क्षेत्रफल और घनफल भी निकाले जाते थे। रचना के

सित और आदि रूप में हैं जिससे उनकी समीक्षा करना दुष्कर "सिवाय रूपांतरण संबंधी नियम भी उन्हें ज्ञात थे। उन्होंने ज्या

डा० जे० बर्गेस ने 'नोट्स आन हिंदू एस्ट्रानामी' नामक मितीय पारिभाषिक शब्दावली भी बनाई थी, यथा अक्ष = विकर्ण,

पुस्तक में वेदांग ज्योतिष के अयन, नक्षत्र गणना, लग्नसाधन अंत=मिथच्छेदन बिंदु, भूमि = क्षेत्रफल, कर्ण = कोण, करणी =

आदि विषयों की आलोचना करते हुए लिखा है कि 'ईस्वी सन् से रैखिक आकृति की भुजा या वर्गमूल, दिकरणी = वर्ग का कर्ण

कुछ शताब्दीपूर्व प्रचलित उक्त विषयों के सिद्धान्त स्थूल हैं । तथा /२ इत्यादि । इनसे बीजगणित समीकरण बने।

आकाश-निरीक्षण की प्रणाली का आविष्कार इस समय तक हुआ शुल्ब सूत्र युग के पश्चात् १६वीं सदी तक इन सूत्रों का प्रतीत नहीं होता है; लेकिन इस कथन के साथ इतना स्मरण कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता और वे निरुपयुक्त रहे । उनमें और रखना होगा कि वेदांग-ज्योतिष की रचना यज्ञ-यागादि के वर्ग समीकरणों का रूप कुछ इस प्रकार था : महावेदी के क्षेत्र समय-विधान के लिए ही हुई थी, ज्योतिष-तत्त्वों के प्रतिपादन के को म एकक बढ़ाने के लिए अज्ञात भुजा क्ष मानने पर य का लिए नहीं।" पुनः उन्होंने लिखा है-3 मान निम्नलिखित होता था। यहाँ आधार ३०, भजा २४, "ऋक् ज्योतिष के रचना काल तक ग्रह और राशियों का ऊँचाई ३६ एकक वाली महावेदी हेतु, जिसका आकार समद्वि

स्पष्ट व्यवहार नहीं होता था। इस ग्रन्थ में नक्षत्रोदय रूप लग्न बाहु समलम्ब चतुर्भुज था।

का उल्लेख अवश्य है, पर उसका फल आजकल के समान नहीं बताया गया है। यदि गणित ज्योतिष की दृष्टि से ऋक् ज्योतिष को परखा जाय तो निराश ही होना पड़ेगा, क्योंकि

उसमें गणित ज्योतिष की कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है ।। १. देखिये, बाग, ए. के., वही, पृ० ११४. २ भारतीय ज्योतिष, पृ० ७९-८० ३ वही, पृ० ८८।

३६ य x (२४ य+३० य)

२