________________

ॐ

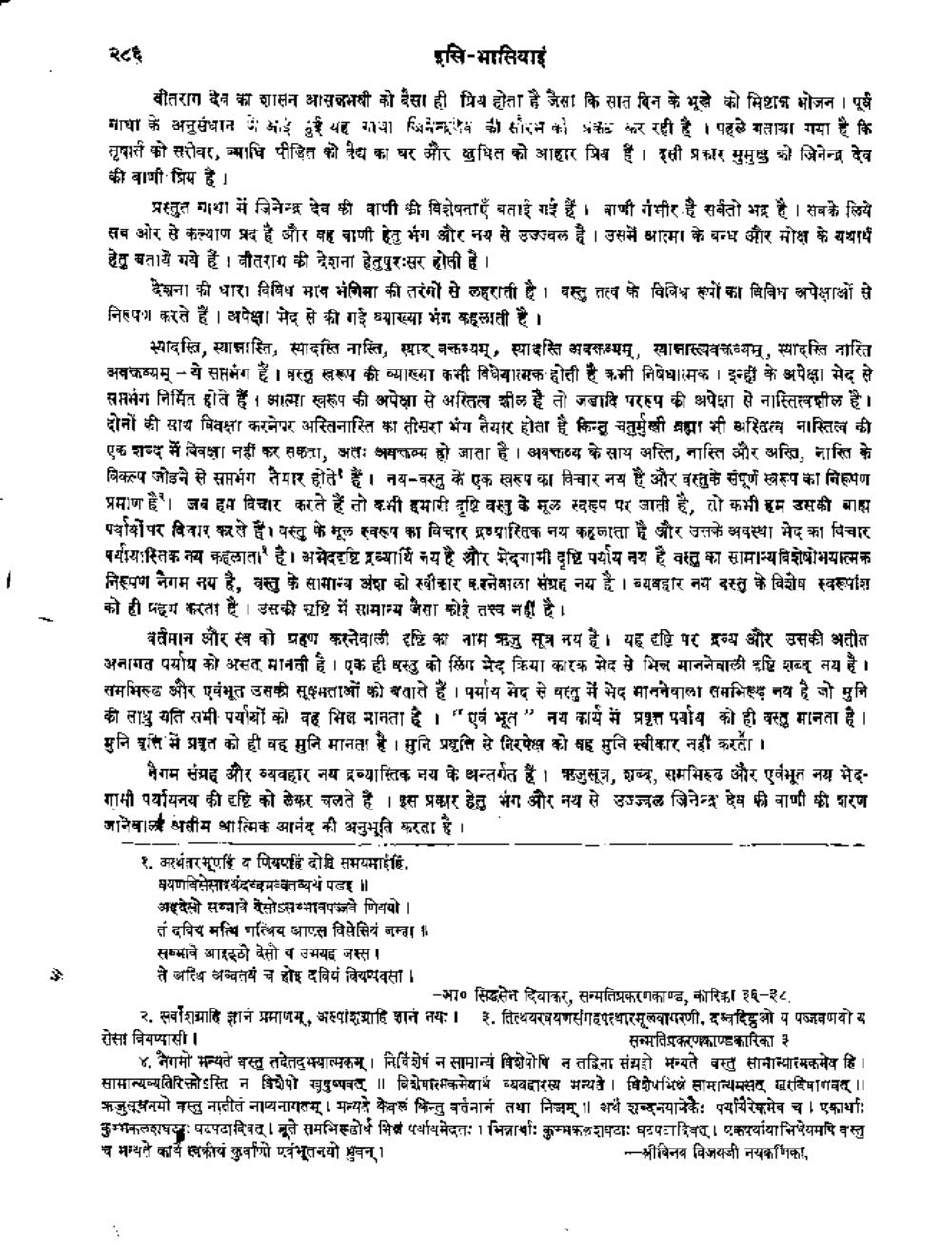

इसि भासिवाई

वीतराग देव का शासन आसनभवी को वैसा ही प्रिय होता है जैसा कि सात दिन के भूखे को मिष्टान्न भोजन । पूर्व माथा के अनुसंधान में हुई यह गाना की रनको कर रही है। पहले बताया गया है कि तृषार्त को सरीवर, व्याधि पीड़ित को वैद्य का घर और क्षुभित को आहार प्रिय है। इसी प्रकार मुमुक्षु को जिनेन्द्र देव की वाणी प्रिय है।

२८६

प्रस्तुत गाथा में जिनेन्द्र देव की वाणी की विशेषताएँ बताई गई हैं। वाणी गंभीर है सर्वतो भद्र है। सबके लिये सब ओर से कल्याण प्रद हैं और वह वाणी हेतु भंग और नय से उज्ज्वल है । उसमें आत्मा के बन्ध और मोक्ष के यथार्थ हेतु बताये गये हैं । वीतराग की देशना हेतुपुरःसर होती है।

|| देशना की धारा विविध भाव भंगिमा की तरंगों से लहराती है । वस्तु तत्व के विविश्व रूपों का विविध अपेक्षाओं से निरुपण करते हैं । अपेक्षा मेद से की गई व्याख्या भंग कहलाती है ।

स्यादस्ति, स्यानास्ति स्यादस्ति नास्ति, स्थाद वक्तव्यम्, स्यादस्ति अवतव्यम्, स्यामास्त्यवतव्यम्, स्यादस्ति नास्ति अयम्- ये सप्तभंग हैं । वस्तु स्वरूप की व्याख्या कभी विधेयात्मक होती है कभी निषेधात्मक। इन्हीं के अपेक्षा मेद से समभंग निर्मित होते हैं। आत्मा स्वरूप की अपेक्षा से अस्तित्व शील है तो जबादि पररुप की अपेक्षा से नास्तित्वशील है। दोनों की साथ विवक्षा करनेपर अस्तिनास्ति का तीसरा भंग तैयार होता है किन्तु चतुर्मुखी ब्रह्मा भी अस्तित्व नास्तित्व की एक शब्द में विवक्षा नहीं कर सकता, अतः अवक्तव्य हो जाता है। अवतथ्य साथ अस्ति, नास्ति और अस्ति, नास्ति के विकल्प जोड़ने से सप्तभंग तैयार होते हैं। नय-वस्तु के एक स्वरूप का विचार नय है और वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का निरूपण प्रमाण है। जब हम विचार करते हैं तो कभी हमारी दृष्टि वस्तु के मूल स्वरूप पर जाती हैं, तो कभी हम उसकी बाझ पर्यायों पर विचार करते हैं। वस्तु के मूल स्वरूप का विचार द्रव्यास्तिक नय कहलाता है और उसके अवस्था मेद का विचार पर्याय:स्तिक नय कहलाता है। अमेददृष्टि द्रव्यार्थि नय है और मेदगामी दृष्टि पर्याय नय है वस्तु का सामान्य विशेषोभयात्मक निरूपण नैगम नभ्य है, वस्तु के सामान्य अंश को स्वीकार करनेवाला संग्रह नय है । व्यबहार नय वस्तु के विशेष स्वरूपांश को ही प्रय करता है । उसकी सृष्टि में सामान्य जैसा कोई तत्व नहीं है।

वर्तमान और स्व को ग्रहण करनेवाली दृष्टि का नाम ऋतु सूत्र नय है। यह दृष्टि पर द्रव्य और उसकी अतीत अनागत पर्याय को असत् मानती है। एक ही वस्तु को लिंग भेद किया कारक भेद से भिन्न माननेवाली दृष्टि शब्द नय I समभिरूद और एवंभूत उसकी सूक्ष्मताओं को बताते हैं । पर्याय भेद से वस्तु में भेद माननेवाला समभिहद नय है जो मुनि की साधु यति सभी पर्यायों को वह मिल मानता है। "एवं भूत " नय कार्य में प्रवृत पर्याय को ही वस्तु मानता है । मुनिवृति में प्रवृत्त को ही वह मुनि मानता है। मुनि प्रवृत्ति से निरपेक्ष को वह मुनि स्वीकार नहीं करता ।

गम संग्रह और व्यवहार नय द्रव्यास्तिक नय के अन्तर्गत है । ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूठ और एवंभूत नय भेदगामी पर्यायनय की दृष्टि को लेकर चलते हैं । इस प्रकार हेतु भंग और नथ से उज्ज्वल जिनेन्द्र देव की वाणी की शरण जानेवाली असीम आत्मिक आनंद की अनुभूति करता है ।

१. अंतर भूपहिं व विपति दोषि समयमा हिं. विसेसादमवतव्य पढइ ॥

असो सम्भावे सोऽसम्भावपज्जवे थियो ।

तं दबिय मत्थि गत्थिय आएस विसेसियं जम्बा ||

सम्भावे आरो देसो य उभयइ जस्स ।

ते अथि अव्वतयं न होइ दवियं विययवसा

- भ० सिद्धसेन दिवाकर, सन्मतिप्रकरणकाण्ड, कारिका ३६-३८. २. सर्वाग्राहि ज्ञानं प्रमाणम्, अस्वाशमाहि शशनं नयः । ३. तित्थयरवयणसं गइपरथारमूलवागरणी, दनदिओ य पजवणयो य रोसा नियप्पासी । सन्मति प्रकरणकाण्डकारिका ३

४. नैगमो मन्यते वस्तु तदेतद्भयात्मकम् । निर्विशेषं न सामान्यं विशेषोषि न तद्विना संग्रहो मन्यते वस्तु सामान्यात्मकमेव हि । सामान्यव्यतिरिक्तोऽस्ति न विशेषो पुष्पवत् ॥ विशेषात्मकमेवार्थ व्यवद्वारस्य भन्यो । विशेषभिनं सामान्यमसत् खरविषाणवत् ।।

नमो वस्तु नातीतं नाप्यनागतम् । मन्यते केवलं किन्तु वर्तनानं तथा निजम् || भर्थ शब्दनयानकैः पर्यायेरेकमेव च । एकार्थाः कुम्भकलशघयः घटपटादिवत् । जूते समभिरूडो भित्र पर्यायमेदतः । भिन्नार्थाः कुम्भकलशपटाः घटपटादिवत्। एकपर्यायाभिषेयमपि वस्तु चमन्यते कार्य स्वकीयं कुर्वाणो एवंभूतनयो भुवन् । -श्रीविनय विजयजी नयकणिका,