________________

४००

-धर्मरत्नाकरः -

[१९.४३

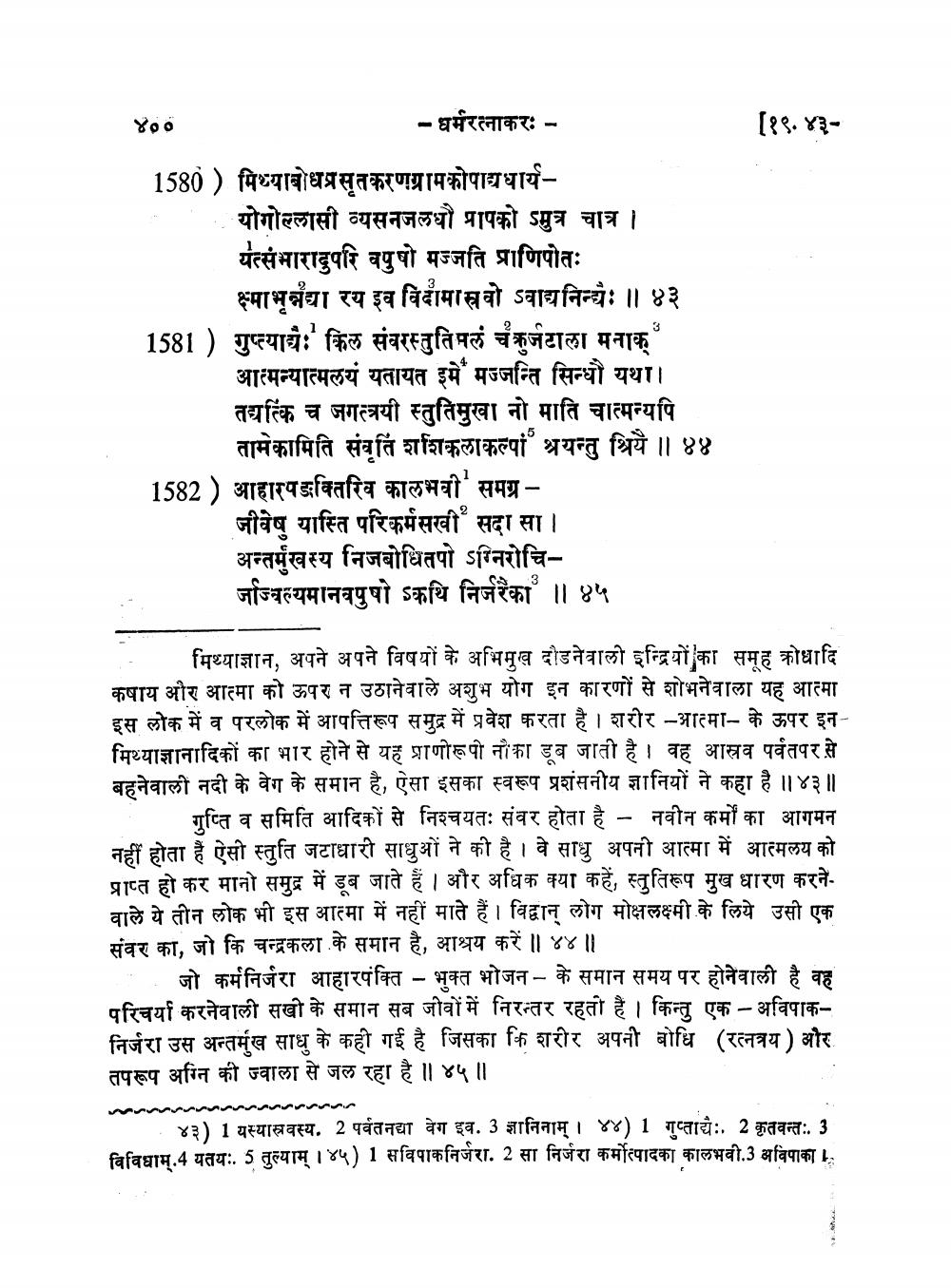

1580) मिथ्याबोधप्रसृतकरणग्रामकोपाद्यधार्य

योगोल्लासी व्यसनजलधौ प्रापको ऽमुत्र चात्र । यत्संभारादुपरि वपुषो मज्जति प्राणिपोतः

क्ष्मा नद्या रय इव विदामास्रवो ऽवाद्यनिन्द्यैः ॥ ४३ 1581 ) गुप्त्यायः किल संवरस्तुतिपलं चक्रुर्जटाला मनाक

आत्मन्यात्मलयं यतायत इमें मज्जन्ति सिन्धौ यथा। तयत्कि च जगत्त्रयी स्तुतिमुखा नो माति चात्मन्यपि

तामेकामिति संवृति शशिकलाकल्पां श्रयन्तु श्रियै ॥ ४४ 1582) आहारपङक्तिरिव कालभवी समग्र

जीवेषु यास्ति परिकर्मसखी सदा सा। अन्तर्मुखस्य निजबोधितपो ऽग्निरोचिर्जाज्वल्यमानवपुषो ऽकथि निर्जरैका ॥ ४५

मिथ्याज्ञान, अपने अपने विषयों के अभिमुख दौडनेवाली इन्द्रियों का समूह क्रोधादि कषाय और आत्मा को ऊपर न उठानेवाले अशुभ योग इन कारणों से शोभनेवाला यह आत्मा इस लोक में व परलोक में आपत्तिरूप समुद्र में प्रवेश करता है। शरीर -आत्मा- के ऊपर इनमिथ्याज्ञानादिकों का भार होने से यह प्राणोरूपी नौका डूब जाती है। वह आस्रव पर्वतपर से बहनेवाली नदी के वेग के समान है, ऐसा इसका स्वरूप प्रशंसनीय ज्ञानियों ने कहा है ।।४३ ॥

गुप्ति व समिति आदिकों से निश्चयतः संवर होता है - नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता है ऐसी स्तुति जटाधारी साधुओं ने की है। वे साधु अपनी आत्मा में आत्मलय को प्राप्त हो कर मानो समुद्र में डूब जाते हैं । और अधिक क्या कहें, स्तुतिरूप मुख धारण करनेवाले ये तीन लोक भी इस आत्मा में नहीं माते हैं। विद्वान् लोग मोक्षलक्ष्मी के लिये उसी एक संवर का, जो कि चन्द्रकला के समान है, आश्रय करें ॥४४॥

- जो कर्म निर्जरा आहारपंक्ति – भुक्त भोजन - के समान समय पर होनेवाली है वह परिचर्या करनेवाली सखी के समान सब जीवों में निरन्तर रहती हैं । किन्तु एक - अविपाकनिर्जरा उस अन्तर्मुख साधु के कही गई है जिसका कि शरीर अपनी बोधि (रत्नत्रय ) और तपरूप अग्नि की ज्वाला से जल रहा है ॥ ४५ ॥

Mrrrrrrrrrrrrrr

४३) 1 यस्यास्रवस्य. 2 पर्वतनद्या वेग इव. 3 ज्ञानिनाम् । ४४) 1 गुप्ताद्यैः. 2 कृतवन्तः. 3 विविधाम.4 यतयः. 5 तुल्याम् । ४५) 1 सविपाकनिर्जरा. 2 सा निर्जरा कर्मोत्पादका कालभवी.3 अविपाका ।