________________

२७५

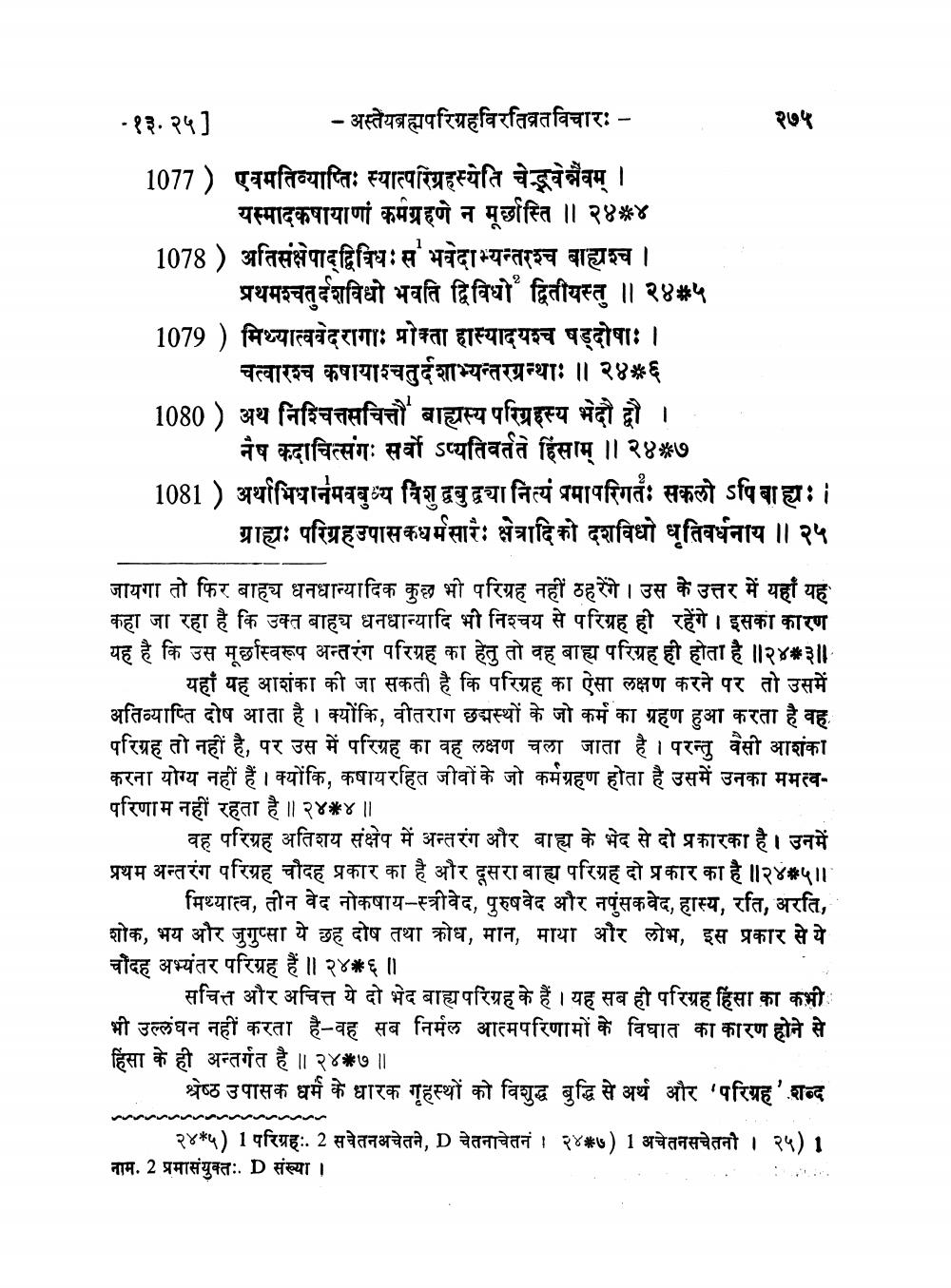

- १३. २५] - अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिव्रतविचारः - २७५ 1077 ) एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्येति चेद्भवेन्नैवम् ।

यस्मादकषायाणां कर्मग्रहणे न मूर्छास्ति ॥ २४*४ 1078 ) अतिसंक्षेपाद्विविधः स भवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च ।

प्रथमश्चतुदेशविधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥ २४१५ 1079 ) मिथ्यात्ववेदरागाः प्रोक्ता हास्यादयश्च षड्दोषाः।

चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यन्तरग्रन्थाः ॥ २४*६ 1080) अथ निश्चित्तसचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदी द्वौ ।

नैष कदाचित्संगः सर्वो ऽप्यतिवर्तते हिंसाम् ॥ २४*७ 1081 ) अर्थाभिधानमवबुध्य विशु द्वबुद्वया नित्यं प्रमापरिगतः सकलो ऽपि वाह्यः।

ग्राह्यः परिग्रहउपासकधर्मसारैः क्षेत्रादिको दशविधो धृतिवर्धनाय ॥ २५ जायगा तो फिर बाह्य धनधान्यादिक कुछ भी परिग्रह नहीं ठहरेंगे । उस के उत्तर में यहां यह कहा जा रहा है कि उक्त बाहय धनधान्यादि भी निश्चय से परिग्रह ही रहेंगे। इसका कारण यह है कि उस मूस्विरूप अन्तरंग परिग्रह का हेतु तो वह बाह्य परिग्रह ही होता है ॥२४*३॥

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि परिग्रह का ऐसा लक्षण करने पर तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है । क्योंकि, वीतराग छद्मस्थों के जो कर्म का ग्रहण हुआ करता है वह परिग्रह तो नहीं है, पर उस में परिग्रह का वह लक्षण चला जाता है । परन्तु वैसी आशंका करना योग्य नहीं हैं। क्योंकि, कषायरहित जीवों के जो कर्मग्रहण होता है उसमें उनका ममत्वपरिणाम नहीं रहता है ॥ २४*४ ॥

वह परिग्रह अतिशय संक्षेप में अन्तरंग और बाह्य के भेद से दो प्रकारका है। उनमें प्रथम अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार का है और दूसरा बाह्य परिग्रह दो प्रकार का है ।।२४१५॥

मिथ्यात्व, तीन वेद नोकषाय-स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये छह दोष तथा क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार से ये चौदह अभ्यंतर परिग्रह हैं ॥ २४*६ ॥

सचित्त और अचित्त ये दो भेद बाह्य परिग्रह के हैं । यह सब ही परिग्रह हिंसा का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है-वह सब निर्मल आत्मपरिणामों के विघात का कारण होने से हिंसा के ही अन्तर्गत है ॥ २४*७ ॥

श्रेष्ठ उपासक धर्म के धारक गृहस्थों को विशुद्ध बुद्धि से अर्थ और 'परिग्रह' शब्द

२४*५) 1 परिग्रहः. 2 सचेतनअचेतने, D चेतनाचेतनं । २४*७) 1 अचेतनसचेतनो । २५) 1 नाम. 2 प्रमासंयुक्तः. D संख्या ।